패션의 역사 - 패션쇼

19세기 파리 상류층 대상 ‘살롱쇼’ 시작

1947년 ‘디올 컬렉션’ 등 혁신 선도

대중·미디어 관심 고조…전문 모델 등장

일부의 특권 아닌 공연예술로 탈바꿈

디자이너와 소통하는 무대로 진화

화려한 조명, 긴 런웨이, 쉴 새 없이 터지는 플래시. 우리가 떠올리는 패션쇼는 이렇다. 하지만 처음부터 이런 모습은 아니었다. 이제는 ‘옷’이 권위를 말하던 시대에서 감각과 개성을 말하는 시대로 넘어왔다. 웨딩드레스가 의례를 바꿨고, 하이힐이 권력을 바꿨다면 패션쇼는 옷과 사람, 그리고 세상을 연결하는 무대를 만들었다고 할 수 있다. 이 무대 위에서 패션은 더는 일부의 것이 아니게 됐다. 이제 우리는 패션이 옷과 세상을 잇는 무대를 어떻게 만들어 왔는지 그 발자취를 따라가려 한다.

|

패션쇼의 처음은 19세기 파리의 한적한 거리에서 시작됐다. 커튼이 드리운 작은 살롱. 상류층 부인들이 초대받아 들어서면 마네킹 역을 자처한 모델들이 옷을 입고 조용히 등장했다.

이것은 재단사의 작품을 고객에게 보여주기 위해 마련된 ‘살롱쇼’였다. 대형 거울 앞에서 한 바퀴를 돌고, 옷감의 질감과 재단선을 슬며시 드러낸다. 이때 모델은 전문인이 아니었다. 가게 점원이나 재단사의 딸들이 직접 옷을 걸쳤다. 오직 선택받은 이들만이 이 조용한 공간에 들어설 수 있었다. 옷은 상품이기 전에 예술품처럼 대우받았다. 그때까지도 패션은 여전히 ‘소수의 눈을 즐겁게 하는 것’이었다.

두 차례 큰 전쟁이 지나가고 세상은 새로운 옷을 꿈꾸기 시작했다. 파리의 디자이너들은 살롱의 작은 쇼를 벗어나 무대 위로 올라섰다. 이제 옷은 몇몇 상류층의 눈을 즐겁게 하는 것이 아니라 더 많은 사람에게 보여주고 싶은 ‘작품’이 됐다.

1947년 크리스티앙 디올은 뉴룩(New Look) 컬렉션을 발표하며 패션쇼의 새로운 시대를 열었다. 둥근 어깨, 잘록한 허리, 풍성한 스커트. 전쟁으로 메마른 패션계에 생명력을 불어넣은 이 디자인은 순식간에 화제가 됐다. 쇼에 초대받은 관객들은 숨을 죽이며 런웨이를 바라봤다.

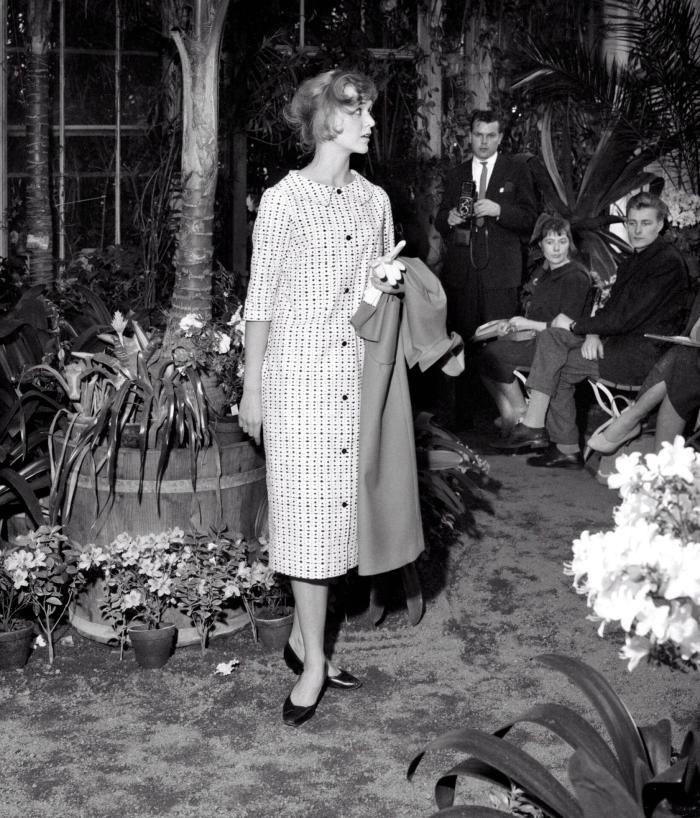

1958년 4월 헬싱키 식물원. 핀란드 디자이너 부오코 누르메스니에미는 자신이 디자인한 옷을 여배우 엘리나 살로에게 입혀 선보였다. 유리 온실 사이로 햇빛이 스며들고, 초록 식물 사이를 걷는 살로의 모습은 마치 자연과 패션이 하나가 된 듯했다.

한국에서도 새로운 바람이 불었다. 1956년 서울 반도호텔. 노라노가 국내 최초 패션쇼를 열었다. 모델로는 영화배우와 무용수가 나섰다. 이들은 현란한 조명이 아닌 단정한 호텔 연회장에서 걸음을 옮겼다. 하지만 그날 관객이 본 것은 단순한 옷이 아니었다. 서구식 패션을 입은 여성들이 무대 위를 걷는 모습 자체가 새로운 시대의 선언이었다.

1960년대 패션쇼는 이제 대중과 미디어의 것이었다. 뉴욕, 런던, 밀라노, 파리. 각 도시는 자신만의 스타일을 앞세워 패션 캘린더를 만들었다. 디자이너들은 시즌마다 새로운 옷을 내놓고, 기자와 바이어를 초대해 열띤 박수를 받았다.

런웨이 위에는 이제 전문 모델들이 섰다. 런던에서는 1960년대 패션의 아이콘 ‘트위기(Twiggy)’가 소년 같은 짧은 머리와 마른 몸으로 센세이션을 일으켰다. 뉴욕에선 나오미 심스가 최초의 흑인 슈퍼모델로 레이디스 홈 저널의 표지를 장식했다. 이들은 단순히 옷을 입는 존재가 아니었다. 한 사람의 이름과 이미지가 패션의 얼굴이 됐다.

|

한국도 변화했다. 1970년대 국내 섬유산업이 성장하면서 대기업들이 패션사업에 뛰어들었다. 태평양화학은 1973년 ‘아모레 패션쇼’를 열었고, 대현은 여성복 브랜드를 론칭하며 호텔 대연회장에서 정기 쇼를 개최했다. 당시 쇼에는 신인 모델들이 등장했고, 일부는 생방송으로 중계됐다.

1980년대와 1990년대, 패션쇼는 대중의 한가운데로 들어왔다. 서울의 백화점들은 신상품 발표를 겸한 패션쇼를 정기적으로 열었다. 롯데백화점은 개점과 함께 대규모 패션쇼를 진행했고, 신세계백화점 본점에서도 매달 새로운 브랜드 컬렉션을 선보였다. 전시 공간이던 백화점이 무대가 된 것이다.

호텔 무대도 여전히 전성기를 누렸다. 특히 앙드레 김의 패션쇼는 단순한 옷의 발표가 아니었다. 그는 런웨이를 하나의 거대한 이야기 공간으로 만들었다. 연꽃과 백조, 기와지붕과 같은 한국적 소재가 무대 위를 채웠다.

무대 위에는 패션모델뿐 아니라 당대 톱스타들이 등장했다. 관객석에는 문화계 인사와 재계 VIP, 해외 바이어까지 자리해 연회장은 늘 만석이었다. 앙드레 김 특유의 드라마틱한 음악과 조명은 패션쇼를 완벽한 공연예술로 탈바꿈시켰다.

해외에서도 이 시기 패션쇼는 스케일을 키웠다. 장폴 고티에는 스트리트 패션을 런웨이로 끌어올렸고, 칼 라거펠트는 파리 그랑팔레를 통째로 런웨이로 썼다. 거대한 세트와 음악, 조명이 어우러지며 ‘패션 컬렉션’은 문화 이벤트가 됐다.

이제 한국과 세계 모든 곳에서 패션쇼는 더는 일부 사람만의 특권이 아니었다. 옷을 판매하는 자리이자, 디자이너가 세계를 향해 메시지를 던지는 거대한 장치였다. 21세기 패션쇼는 더는 전통적인 무대에 갇히지 않는다. 디자이너들은 공항, 박물관, 심지어 사막까지 무대로 삼았다. 2014년 샤넬은 그랑팔레를 거대한 슈퍼마켓으로 바꿨고, 발렌시아가는 진흙탕 위에서 런웨이를 열었다. 구찌는 이탈리아의 고성을 통째로 빌려 극적인 쇼를 선보였다. 장소는 독창적일수록 화제가 됐고, 패션쇼는 단순한 의상 발표를 넘어 하나의 공연이자 체험으로 진화했다.

모델도 바뀌었다. 패션모델 대신 배우, 뮤지션, 운동선수가 런웨이에 올랐다. 카니예 웨스트, 리한나 같은 셀럽은 아예 자신의 이름을 건 쇼를 열어 브랜드가 됐다. 관객도 달라졌다. 초대받은 VIP만이 아니라 누구나 스마트폰만 있으면 패션쇼에 참여할 수 있다.

인스타그램, 유튜브 등을 통해 런웨이는 실시간으로 전 세계에 중계됐다. 최근 국내외 브랜드들은 라이브 스트리밍을 도입했다. 온라인 쇼핑몰들은 3차원(3D) 가상 패션쇼를 통해 신상품을 선보인다. 패션은 이제 시간과 장소의 경계 없이 소비된다.

살롱 쇼에서 시작한 패션쇼는 복식 전시를 넘어 하나의 언어가 됐다. 글로벌 생중계 속 무대 위에는 언제나 시대의 변화가 춤추고 있다. 오늘날 패션쇼는 단순히 옷을 보여주는 자리가 아니다. 디자이너가 세상과 대화하고, 대중이 즉각 반응하며 새로운 문화를 만드는 장이다. 패션쇼는 여전히 걷는다. 그 걸음은 이제 누구나 함께할 수 있는 무대 위에 있다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?