구보의 산보 - 그때 그곳

청계천, 수도의 개천

큰비만 오면 나무다리 떠내려갈 정도

한양 잠길라 조선 왕들은 치수 공들여

태종 때 준설…‘파낸 하천’ 개천 지칭

일제강점기까지는 주민 빨래터로…

6·25전쟁 후 판자촌 이뤄 하천 오염

예나 지금이나 도심 문화생활 중심에

|

청계천은 총길이가 10㎞에 달하는 하천으로 서울을 동서로 관통한다. 인왕산에서 발원하는 옥류천을 시원으로 삼지만 청운동·삼청동·명륜동·혜화동 등지에서도 물길이 합류한다. 지금은 모두 복개됐다. 조선 시대에는 이 청계천을 경계로 ‘윗대(上村)’와 ‘아랫대(下臺)’로 구분했다.

윗대에는 북촌과 서촌, 명륜동 등이 포함됐다. 벌열 양반과 왕의 인척들이 사는 상류사회였다. 서촌의 건축물 상촌재(上村齋)가 그 시절 이름을 잇고 있다. 아랫대에는 오늘날의 중구가 해당됐다. 개천 주변에는 시전 상인과 화원·악공·의원·역관 등이 모여 살았다. 종이·포목·칠기·마구·가발 등의 물건과 그림·연주·번역·의료 등 기술을 팔기에 지리적 여건이 적합했던 까닭이다.

청계천은 홍수 사연을 많이 안고 있다. 나무로 지은 다리들이 큰비가 오면 떠내려가곤 했다. 태종 때부터 돌다리가 들어서기 시작했다. 광통교와 모전교, 세종 때는 마전교(수표교) 등이 건설됐다. 국왕들은 청계천 치수에 각별히 신경 쓴 사실이 보인다. 수도가 물에 잠길 위험이 상존했던 까닭이다.

태종 18년 5월 23일에는 개천의 물이 넘쳐 교량이 유실됐다. 물이 성안에 넘쳐 수십 채의 집이 떠내려갔다. 이 와중에 인왕산 표범이 개천에 들어왔다가 시장 사람들에게 잡혔다(『태종실록』). 영조는 1759년 10월부터 이듬해 3월까지 청계천을 대대적으로 준설했다. 내가 점점 막혀서 둑까지 물이 차자 취한 조처였다. 하안에 석축을 쌓고 목책도 설치한 후 매년 보수하게 했다. 영조는 준설 전담기구인 준천사를 설치하고 해마다 준천하도록 했으며, 공사를 직접 살폈다(『영조실록』 36년 4월 9일, 49년 8월 16일). 광통교 위에 수막을 친 채 대신들과 둘러앉아 우마와 인력의 준천 작업을 친람하는 모습이 1760년부터 여러 해에 걸쳐 『어전준천제명첩』에 담겼다.

구보는 조선 왕들 가운데서 영조가 가장 치수에 공을 들였다고 평가한다. 1776년 영조가 승하하자 문신 김종수는 “도성 도랑의 깊이 몇 자나 되는가/ 사람들이 물고기와 이웃 되는 것을 면하였네”라고 읊으며 영조의 업적을 회고했다. 정조도 우기에는 개천 상태를 예의주시하곤 했다. 장맛비가 아닌데도 수표 위로 물이 넘치자 ‘준설을 게을리했다’고 짚어낸 기록이 있다(『정조실록』 4년 6월 26일). 조선의 개천 준설은 고종 때인 1893년까지 실시한 사실이 확인된다(『고종실록』 30년 2월 17일).

도심 한가운데를 흐르는 하천이다 보니 자연히 글감으로 채택되곤 했다. 1870년대 이르러 추금 강위(1820~1884)가 중심이 돼 ‘육교시사(六橋詩社)’가 결성됐다. ‘육교’란 청계천 하류로부터 여섯 번째 다리인 광교를 가리킨 것으로, 이곳 주위에 집단 거주하던 의관·역관 등 중인 출신이 대거 참여했다. 회원이던 변진환의 해당루(海棠樓)에서 주로 모였다. 이들은 『해당루상원첩(海棠樓上元帖)』이라는 시 모음집을 펴냈고, 강위는 따로 『육교연음집(六橋聯吟集)』을 남겼다.

구보는 청계천이 차츰 한양 사람들의 문화생활 중심에 서게 됐음을 확인한다. 개화사상가로서 한성순보를 창간한 추금 강위가 사망하자 매천 황현(1855~1910)은 ‘곡추금선생(哭秋琴先生)’이라는 추모 시에서 눈 오는 밤 광교에서 가졌던 추억을 회고했다. “육교에 눈 내린 후 가없는 달빛 아래/ 거나해져 시 읊는 모습 다시는 못 보겠네.”

|

|

청계천은 조선 건국 후에도 여전히 이름 없이 하천으로만 불렀다. 이름을 얻은 건 3대 태종 때였다. 태종은 큰비만 오면 여러 세천이 흘러들어 물이 범람하자 하천의 바닥을 깊이 파는 대공사를 했다. 하천 벽에는 석축을 했다. 인력 5만여 명이 동원된 이 공사의 과정을 기록한 ‘개천도감’을 펴내면서 이 하천은 ‘파낸 하천’이라는 뜻의 ‘개천(開川)’으로 지칭됐다.

오늘날 개천, 실개천 등은 이 고유명사에서 비롯된 것이다. 한동안 ‘개천’으로 부르던 하천이 언제부터 ‘청계천’으로 개칭됐는지에 대한 명확한 기록은 보이지 않는다. 영조 때 대대적인 준설작업을 펴 바닥의 토사를 제거했다는 기록이 있어 그 사업 이후 물이 맑아지면서 ‘청계천’이라는 이름을 얻지 않았을까, 구보는 혼자 짐작한다. 영조 때 문인 이덕무가 “소나기 내리면 푸른 물살 넘실거리네/ 여러 물줄기가 합쳐지는 건 순식간일세”라는 시를 지으면서 제목을 ‘청계천’으로 붙인 사실도 있다.

물이 맑아지면서 청계천에는 미꾸라지가 많았다. 평민들이 즐겨 추어탕을 먹었고, 강정제로 소문이 나면서 양반댁 부인들도 추어탕을 몰래 남편 상에 올렸다. 수요가 늘어나자 꼭지단 왈패들이 미꾸라지 조어를 독점해 전매했다. 조선 후기 들어 생활하수의 유입량이 많아져 하천이 오염되면서 조어 풍경은 사라졌다. 그때도 지금처럼 노숙자들이 있었는데, 청계천 변에서 밤을 새우곤 했다. 영조 때 임금의 하명으로 관내를 야간순찰한 보고 기록이 자주 보인다.

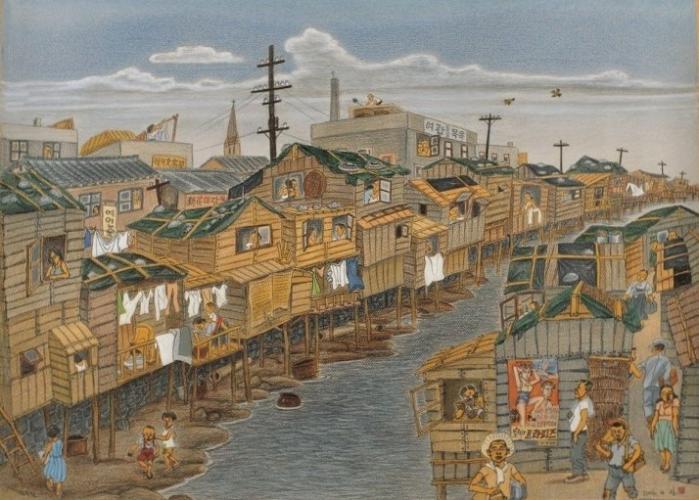

청계천은 일제강점기까지는 주민들의 빨래터로 기능했다. 박태원이 청계천 주변 풍경을 묘사한 소설 『천변풍경』에도 아낙들이 청계천 1가쯤에서 음력 정이월부터 빨래하며 담소하는 모습이 그려져 있다. 6·25전쟁 이후 청계천 변은 판자촌을 이뤘고, 하천은 더는 빨래를 할 수 없을 정도로 오염됐다. 당시 낙후한 풍경은 만화가 ‘고바우’ 김성환(1932~2019)의 그림 속에 자주 묘사됐다.

1959년 서울시는 청계천을 덮기로 결정한다. 수표교 같은 조형미가 있는 다리는 다른 곳으로 옮겨졌다. 그 위로는 청계고가도로가 놓였다. 당시 최고층이던 건물 삼일빌딩과 함께 그 앞에 지어진 고가도로는 한동안 서울의 랜드마크였다. 2003년 복원 사업에 들어가 안전성 위험이 제기되던 고가도로를 철거하고, 2005년 햇빛 아래 다시 모습을 드러냈다. 광화문 동아일보 사옥 앞에서부터 성동구 신답철교까지 5.8㎞ 구간이었다. 천변에서 영업하던 노점상과 상인들은 노후로 폐쇄된 동대문운동장 주경기장으로 옮겨 풍물시장을 개장했다.

복원된 청계천에는 개천이 다시 생겼다. 잉어가 투입돼 서식하고, 작은 물고기가 많아지자 해오라기 등 조류들도 풍경 속으로 들어왔다. 생태계가 복원되면서 시민의 사랑은 더욱 커졌다. 구보는 비 쏟아지는 날 청계천을 조망하며 역시 개천은 우중 풍경이 으뜸임을 확인하곤 한다. 평소와 다른 이미지와 소리로 존재감을 표출하는 까닭이다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?