전쟁, 사람 그리고 세계문화유산

테오도시우스 성벽 - 콘스탄티노플을 난공불락으로 만들다

‘깊은 도랑’ 해자와 내외 성벽

돌·구운 벽돌…벽 두께 2~6m

로마제국 성곽 방어술 집약체

오스만 10만 대군이 넘기까지

1000년간 외침 막은 ‘철옹성’

튀르키예, 전 구간 복원작업 중

|

지구상에 있는 가장 매력적인 고대 도시 가운데 하나로, 오늘날 튀르키예의 경제·문화 중심지인 이스탄불(옛 콘스탄티노플)이 손꼽힌다. 일찍이 4세기 중엽(330년) 콘스탄티누스 황제에 의해 로마제국의 새로운 수도로 낙점되면서 비잔티움이라 불린 옛 그리스 시대의 작은 해변 마을은 일약 동서양을 잇는 가교 도시로 거듭났다. 476년 서로마제국이 멸망한 이후로도 1453년 오스만제국 군대에 의해 정복될 때까지 무려 1000년 이상을 굳건하게 버티면서 동서양의 접점 지대에 어울리게 다채롭고 풍요로운 문화를 꽃피웠다.

천도 이후 이 도시가 그토록 긴 세월 동안 건재함을 유지할 수 있던 비결은 무엇일까? 콘스탄티노플을 지탱해온 정신적 유산은 거대한 천장 돔으로 유명한 하기아 소피아 정교회 대성당임을 부인하기 어렵다. 하지만 실제적 측면에서 이 번성한 도시를 온갖 유형의 침략자들로부터 보호해준 물리적 유산은 바로 이번에 살펴볼 테오도시우스 성벽이다.

413년 착공 이후 10년 넘는 공사 끝에 탄생한 테오도시우스 성벽은 세계적으로 알려진 인류 문화유산이다. 삼중 방어체계로 축조된 이 성벽은 비잔티움제국(동로마제국)의 핵심 방어시설로, 로마제국의 정교한 건축 기술과 성곽 방어술을 엿볼 수 있는 소중한 유적이다. 1985년 세계문화유산으로 등재된 이스탄불 역사지구의 일부분으로 보전·관리되고 있다.

|

콘스탄티누스 황제는 제국의 신(新)수도를 왜 하필이면 비잔티움으로 옮겼을까? 황제는 당대 로마제국이 직면한 복합적인 요인을 고려해 천도를 결정했다. 무엇보다 비잔티움이 경제·군사적으로 중요한 요지라는 점을 높이 평가했다. 비잔티움은 유럽과 아시아를 잇는 동서 교역로의 교차점에 있었다. 당연히 동서양의 물품이 집산돼 활발하게 상거래가 이뤄진 덕분에 도시는 번영을 누렸다. 상업 발전으로 인적 교류 활성화는 물론 특히 세수(稅收)가 많이 늘어나 제국 재정을 튼튼하게 했다.

공간은 물론 지형 측면에서도 도시는 방어에 매우 유리한 여건을 갖췄다. 서(북)쪽 한 방향만 내륙과 연결돼 있을 뿐 나머지 세 방향은 마르마라해, 금각만(Golden Horn), 보스포루스 해협이라는 천연 방어선으로 둘러싸였다. 이러한 지리적·지형적 특성 덕분에 비잔티움은 육로·해로를 통한 교역과 자체 방어 측면에서 유리했다. 이 같은 이점을 간파한 콘스탄티누스 황제는 물산이 풍부한 바로 이곳에 새로운 로마(Nova Roma)를 건설해 기독교를 공인한 황제로서 종교적 권위를 확립하고, 제국의 영광을 이어가고자 했다.

도시 방어 측면에서 최대 난제는 내륙에 연한 서쪽 육지 방향이었다. 삼면은 바다로 둘러싸여 수성(守城)에 별다른 어려움이 없었는데, 아쉽게도 나머지 한쪽 면이 열린 모양새였다. 황제는 비잔티움을 로마처럼 신도시로 개발한 후 도시명도 자신의 이름을 빗대어 콘스탄티노폴리스, 즉 콘스탄티누스의 도시로 개명했다(콘스탄티노플은 영어식 발음).

|

|

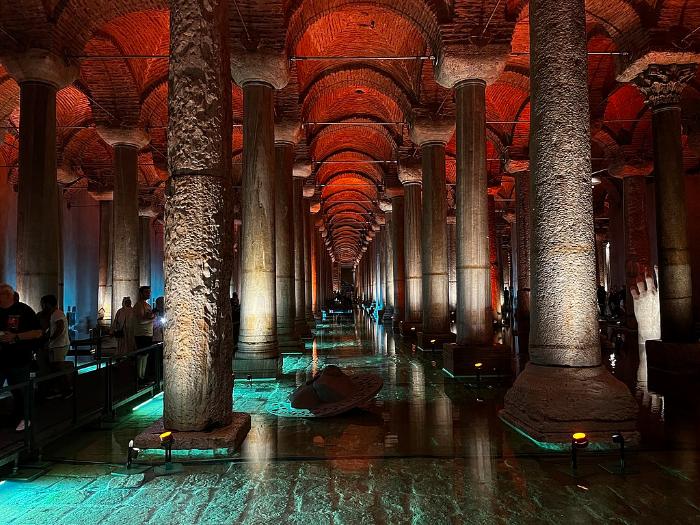

주요 시설로는 황궁, 전차 경주장, 포룸, 그리고 수로 시설과 거대한 지하 물 저장고 등을 꼽을 수 있다. 특히 도시 방어용으로 육지 쪽에 단선 구조의 성벽을 건설해 도시를 감쌌다. 이는 약 100년 뒤 등장할 새로운 성벽 건설의 중요한 선례가 됐다.

누가 뭐래도 제국의 신수도 콘스탄티노플의 운명과 불가분의 관계를 맺은 것은 바로 테오도시우스 성벽이다. 이는 테오도시우스 2세(재위 408~450) 때 도시의 방어 기능을 강화할 목적으로 기존 성벽 전방 지점에 신축한 당대 최첨단 방어 시설이다.

빠른 도시 성장으로 공간이 협소해졌고, 4세기 말~5세기 초경 고트족·훈족 등 북방 이민족의 잦은 침입으로 도시 방어력 강화 필요성이 절실해졌기 때문이다. 어린 나이에 즉위한 테오도시우스 2세를 대리해 섭정한 안테미우스 장군이 413년 성벽 건설에 착수했다.

새로운 성벽은 당대 건축 및 토목기술의 결정체였다. 5세기 초반 완공됐을 때 성벽은 당시 세계에서 가장 견고한 방어시설 중 하나였다. 그도 그럴 것이 단단한 돌과 구운 벽돌을 주재료로 사용한 덕분에 성벽은 내구성과 안정성이 뛰어났다. 성벽은 축성 기술상의 혁신과 발전이 반영된 첨단 구조물로 긴 세월 명성을 떨쳤다. 게다가 성벽은 콘스탄티노플의 자연 지형을 철저하게 분석하고, 이를 반영해 설계됐다. 금각만 및 마르마라해를 감싸는 해안 방어선과 어우러져 천연 및 인공 방어 자원을 잘 조화시킨 형태였다.

전체 약 6㎞의 직선 길이로 도시 서쪽 육지 방향에 신축된 성벽은 해자·외성벽·내성벽이라는 다단계 계단식 삼중 방어 구조로, 누가 보더라도 철옹성 모습이었다. 우선 성벽 맨 앞에 넓고 깊은 도랑(폭 20m, 깊이 7~10m)인 해자(Moat)를 설치해 적의 접근을 저지·지연시키고자 했다. 해자와 주 성벽 사이에 외성벽(높이 8m, 두께 2m)을 세워 일종의 충격 완충지대로 삼았다.

마지막으로 도시의 맨 안쪽으로 주 방어망에 해당하는 내성벽(높이 12m, 두께 4.5~6m, 높이 20m의 대형 방어탑 96개)을 배치했다. 내성벽 상단에는 수비병의 이동 통로와 근접하는 적군을 공격할 수 있는 일종의 총안구를 설치했다. 특히 일정한 간격으로 세운 높은 방어용 벽돌탑은 넓은 시야를 제공해 원거리 공격 시 매우 효과적이었다. 이러한 과학적 구조를 통해 적군의 공격력을 지연 및 분산시킴으로써 방어력을 극대화할 수 있었다.

견고한 삼중 성벽 덕분에 콘스탄티노플은 마치 ‘불침(不沈)항모’처럼 여러 차례 외적의 침략을 막아냈다. 626년 아바르족·사산 페르시아연합군, 7~10세기 아랍 제국군, 813년 불가르족, 11세기 페체네그족, 1204년 4차 십자군 등의 침공을 수성 전술을 통해 저지했다.

거대한 화포와 10만 대군을 대동한 오스만제국 메흐메트 2세의 1453년 침공도 당시 서유럽 국가들이 약간만이라도 지원했더라면 물리칠 수 있었다. 무려 10배 이상 차이 나는 소수 병력으로 거의 두 달이나 버틴 사실을 고려할 때 성벽의 군사적 가치를 짐작할 수 있다.

현재 이스탄불 시내에는 테오도시우스 성벽 일부가 여전히 잔존하며 전 구간에 걸쳐 복원작업이 진행 중이다. 그 덕분에 방문객들은 웅장한 옛 모습을 되찾은 성벽을 마주하며 역사적 가치와 의미를 체험할 수 있다. 성벽은 콘스탄티노플의 역사와 문화, 그리고 무엇보다도 로마제국을 계승한 비잔티움 제국의 축성법과 방어기법을 엿볼 수 있는 소중한 유산으로 세계인 곁에 남아 있다. 사진=위키백과

오늘의 뉴스

Hot Photo News

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?