67 고정된 시각을 바꾼 인상주의

이상적 아름다움 추구했던 미술계

마네 ‘풀밭 위의 점심’에 충격

고정관념 탈피 새로운 가능성 열어

모네 ‘인상-해돋이’ 인상주의 대표작

르누아르·세잔 등 뛰어난 화가 쏟아져

표현의 자유·개성·다양성 표출

드뷔시 ‘달빛’ 등 음악·문학에 영향도

알렉상드르 카바넬의 ‘비너스의 탄생’이다. 그때는 이렇게 그려야 했다. 아카데미즘에 따라 이상적 아름다움만을 추구해야 했다. 당연히 반대하고, 독창적인 그림을 그린다는 것은 상상하기 힘든 일이었다. 자칫하면, 화가로서 매장되는 일이었다. 이때 용감한 화가 한 명이 등장한다. ‘에두아르 마네’다. 1863년 마네는 이 그림을 발표하며 당시 프랑스 미술계를 발칵 뒤집어 놓았다. ‘풀밭 위의 점심’이다.

아카데미즘 그림에 익숙해 있던 사람들의 눈에 비친 이 그림은 입에 올리기 힘들 정도의 불경스러운 그림이었다. 대낮에 벌거벗은 여인들과 어울려 풀밭에서 식사를 즐기는 신사들은 누구고 저 여자들은 누굴까? 알면서도 쉬쉬하던 당시의 사회상을 적나라하게 드러낸 그림이다. 깜짝 놀란 신문들은 대서특필했고, 참지 못한 시민들은 이 부끄러운 그림을 훼손하려 했을 정도였다. 지금도 이 일은 미술 역사상 가장 충격적이면서도 중요한 사건으로 기록돼 있다.

그런데 이 사건으로 용기를 얻은 사람들도 있었다. 모네, 르누아르, 바지유 등을 비롯한 젊은 화가들이다. 그들은 새로운 그림을 표현하고 싶었지만, 차마 그러지 못했다. 그림에 관한 고정관념 때문이다. 그런데 마네의 그림은 그들에게 새로운 가능성을 열어 준 계기가 되었던 것이다. 그들에게 마네는 당연히 영웅이었고, 새로운 길을 열어준 고마운 사람이었다. 그리고 그 자신감은 후에 인상주의라는 커다란 미술 역사를 만들어 냈다.

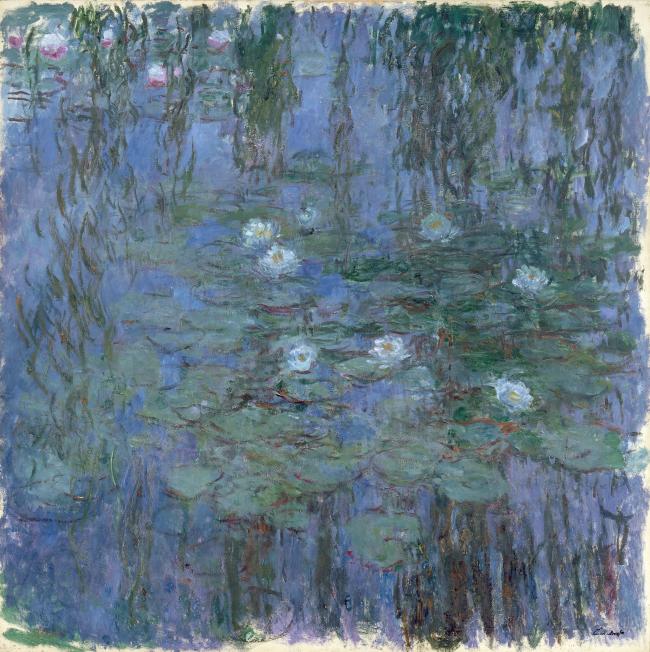

그렇다면, 인상주의 화가들은 그 후 어떤 그림을 그렸을까? 인상주의 대표 화가 클로드 모네의 작품이다. 모네의 초기 작품 ‘생타드레스의 정원’과 후기 작품 ‘청색 수련’이다. 보시는 것과 같이 초기 작품은 큰 특징은 없다. 고정관념에 구속되어 있었던 것이다. 하지만, 후기로 갈수록 개성이 넘치는 작품으로 변해 간다. 인상주의 시각이 반영되기 시작한 것이다. 클로드 모네는 특히 변하는 빛에 특별한 관심을 갖고 있었다. 그래서 같은 장소의 풍경을 시간과 날씨에 따라 여러 장으로 나누어 그린 작품이 많았다. 그의 연작 런던 국회 의사당이 그렇다.

모네의 빼놓을 수 없는 그림 ‘인상-해돋이’를 보자. 인상주의라는 말을 만들어낸 작품으로 유명하다. 화가 모네가 르아브르 항구에서 떠오르는 태양과 그때의 풍경을 빠른 손놀림으로 그린 이 작품이 전시되었을 때 비평가 ‘루이 르로이’는 인상만 슬쩍 그려놓은 작품이라며, 혹평하게 된다. 그 후 ‘인상주의’라는 용어가 만들어졌다.

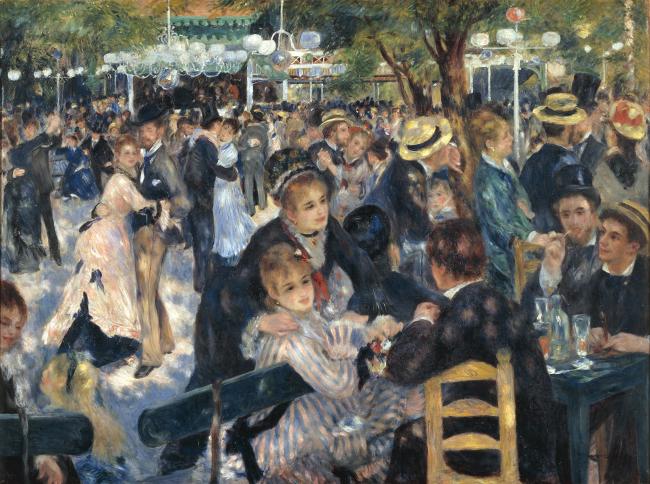

인상주의의 다른 화가 르누아르의 작품도 볼까? ‘물랑 드 라 갈레트의 무도회’와 ‘뱃놀이 일행의 오찬’이다. 르누아르의 작품 또한 시간이 지나면서 자신만의 특별한 감각이 드러나기 시작한다. 르누아르는 그림은 즐거워야 한다고 생각했던 화가로 유명하다.

이들 말고도 드가, 피사로, 시슬레, 세잔 등 많은 뛰어난 화가들이 인상주의 시대에 등장한다. 그리고 그들은 각자 개성이 넘치는 작품으로 19세기 미술계를 화려하게 장식했다. 그 후 한 가지 틀에 맞추어야 한다는 생각을 갖고 있었던 아카데미즘 미술은 역사 속으로 사라지게 되었다. 표현의 자유와 개성, 다양성 등의 의미를 주었던 인상주의는 그 후 현대미술의 시작이 되었고, 문학과 음악에까지 영향을 미치게 된다. 인상주의 대표 작곡가 드뷔시의 ‘달빛’은 너무나 유명하다.

어릴 적 다니던 초등학교에 다시 가보고는 ‘운동장이 저렇게 작았었던가?’ 하는 생각이 든 적이 있다. 여러분도 이런 비슷한 경험이 있는가? 이유는 그때의 시각과 지금의 시각이 달라서일 것이다. 이렇듯 우리는 무엇을 볼 때 언제나 같은 시각으로 보지는 않는다. 때에 따라, 그 순간의 감정과 상상력에 따라 제각기 보게 된다. 하지만 이렇듯 다양한 관점이 동시에 존재할 수 있다는 것을 알면서도, 우리는 무심코 지금 자신의 눈에 비친 것만이 맞는다는 착각을 하기 쉽다. 그리고 이러한 시각들이 집단화되면, 사회적 고정관념이 생기기도 한다. 19세기 중반, 프랑스 미술계가 그랬다. ‘그림이란 이래야 한다’라는 사회적 고정관념이 있었다.

이상적 아름다움 추구했던 미술계

마네 ‘풀밭 위의 점심’에 충격

고정관념 탈피 새로운 가능성 열어

모네 ‘인상-해돋이’ 인상주의 대표작

르누아르·세잔 등 뛰어난 화가 쏟아져

표현의 자유·개성·다양성 표출

드뷔시 ‘달빛’ 등 음악·문학에 영향도

|

|

|

|

|

|

|

|

알렉상드르 카바넬의 ‘비너스의 탄생’이다. 그때는 이렇게 그려야 했다. 아카데미즘에 따라 이상적 아름다움만을 추구해야 했다. 당연히 반대하고, 독창적인 그림을 그린다는 것은 상상하기 힘든 일이었다. 자칫하면, 화가로서 매장되는 일이었다. 이때 용감한 화가 한 명이 등장한다. ‘에두아르 마네’다. 1863년 마네는 이 그림을 발표하며 당시 프랑스 미술계를 발칵 뒤집어 놓았다. ‘풀밭 위의 점심’이다.

아카데미즘 그림에 익숙해 있던 사람들의 눈에 비친 이 그림은 입에 올리기 힘들 정도의 불경스러운 그림이었다. 대낮에 벌거벗은 여인들과 어울려 풀밭에서 식사를 즐기는 신사들은 누구고 저 여자들은 누굴까? 알면서도 쉬쉬하던 당시의 사회상을 적나라하게 드러낸 그림이다. 깜짝 놀란 신문들은 대서특필했고, 참지 못한 시민들은 이 부끄러운 그림을 훼손하려 했을 정도였다. 지금도 이 일은 미술 역사상 가장 충격적이면서도 중요한 사건으로 기록돼 있다.

그런데 이 사건으로 용기를 얻은 사람들도 있었다. 모네, 르누아르, 바지유 등을 비롯한 젊은 화가들이다. 그들은 새로운 그림을 표현하고 싶었지만, 차마 그러지 못했다. 그림에 관한 고정관념 때문이다. 그런데 마네의 그림은 그들에게 새로운 가능성을 열어 준 계기가 되었던 것이다. 그들에게 마네는 당연히 영웅이었고, 새로운 길을 열어준 고마운 사람이었다. 그리고 그 자신감은 후에 인상주의라는 커다란 미술 역사를 만들어 냈다.

그렇다면, 인상주의 화가들은 그 후 어떤 그림을 그렸을까? 인상주의 대표 화가 클로드 모네의 작품이다. 모네의 초기 작품 ‘생타드레스의 정원’과 후기 작품 ‘청색 수련’이다. 보시는 것과 같이 초기 작품은 큰 특징은 없다. 고정관념에 구속되어 있었던 것이다. 하지만, 후기로 갈수록 개성이 넘치는 작품으로 변해 간다. 인상주의 시각이 반영되기 시작한 것이다. 클로드 모네는 특히 변하는 빛에 특별한 관심을 갖고 있었다. 그래서 같은 장소의 풍경을 시간과 날씨에 따라 여러 장으로 나누어 그린 작품이 많았다. 그의 연작 런던 국회 의사당이 그렇다.

모네의 빼놓을 수 없는 그림 ‘인상-해돋이’를 보자. 인상주의라는 말을 만들어낸 작품으로 유명하다. 화가 모네가 르아브르 항구에서 떠오르는 태양과 그때의 풍경을 빠른 손놀림으로 그린 이 작품이 전시되었을 때 비평가 ‘루이 르로이’는 인상만 슬쩍 그려놓은 작품이라며, 혹평하게 된다. 그 후 ‘인상주의’라는 용어가 만들어졌다.

인상주의의 다른 화가 르누아르의 작품도 볼까? ‘물랑 드 라 갈레트의 무도회’와 ‘뱃놀이 일행의 오찬’이다. 르누아르의 작품 또한 시간이 지나면서 자신만의 특별한 감각이 드러나기 시작한다. 르누아르는 그림은 즐거워야 한다고 생각했던 화가로 유명하다.

이들 말고도 드가, 피사로, 시슬레, 세잔 등 많은 뛰어난 화가들이 인상주의 시대에 등장한다. 그리고 그들은 각자 개성이 넘치는 작품으로 19세기 미술계를 화려하게 장식했다. 그 후 한 가지 틀에 맞추어야 한다는 생각을 갖고 있었던 아카데미즘 미술은 역사 속으로 사라지게 되었다. 표현의 자유와 개성, 다양성 등의 의미를 주었던 인상주의는 그 후 현대미술의 시작이 되었고, 문학과 음악에까지 영향을 미치게 된다. 인상주의 대표 작곡가 드뷔시의 ‘달빛’은 너무나 유명하다.

어릴 적 다니던 초등학교에 다시 가보고는 ‘운동장이 저렇게 작았었던가?’ 하는 생각이 든 적이 있다. 여러분도 이런 비슷한 경험이 있는가? 이유는 그때의 시각과 지금의 시각이 달라서일 것이다. 이렇듯 우리는 무엇을 볼 때 언제나 같은 시각으로 보지는 않는다. 때에 따라, 그 순간의 감정과 상상력에 따라 제각기 보게 된다. 하지만 이렇듯 다양한 관점이 동시에 존재할 수 있다는 것을 알면서도, 우리는 무심코 지금 자신의 눈에 비친 것만이 맞는다는 착각을 하기 쉽다. 그리고 이러한 시각들이 집단화되면, 사회적 고정관념이 생기기도 한다. 19세기 중반, 프랑스 미술계가 그랬다. ‘그림이란 이래야 한다’라는 사회적 고정관념이 있었다.

<서정욱 아트앤콘텐츠 대표>

이미지=필자 제공

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?