전쟁, 사람, 그리고 세계문화유산

트렐레보리 요새:중세 전반 서유럽을 휩쓴 바이킹의 위세를 엿보다!

얕고 길며 앞뒤 모양 같은 바이킹의 ‘롱십’

기습·약탈에 유리해 상업용도로도 활용

8~11C 초 유럽대륙 휩쓴 ‘해양문명 상징’

세력 커지며 방어 목적 ‘바이킹 요새’ 건축

교역 보호·침략 대비용 전쟁 전진기지로

완벽한 원형 구조로 사방 병력 통제 유리

‘정밀 구조·상징성·군사 용도’ 삼박자 갖춰

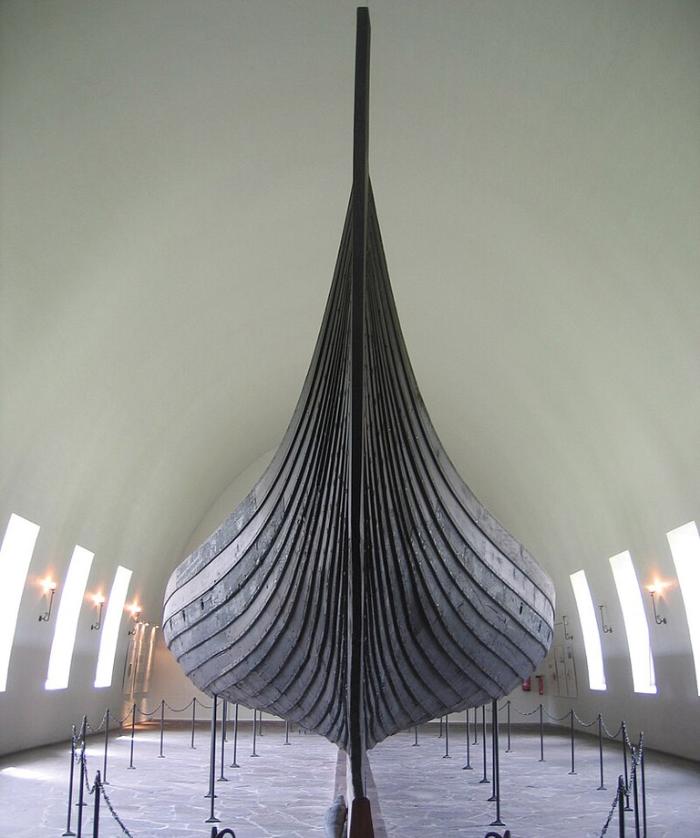

우리는 어린 시절 가족과 함께 대형 놀이공원을 방문하게 되면 대부분 ‘바이킹’이라는 놀이기구를 탄 기억을 갖고 있다. 아마 어렸을 때는 몰랐을 것이다. 왜 그 이름이 하필이면 ‘바이킹’인지, 더구나 그 놀이기구는 왜 앞뒤가 똑같은지를! 이는 바로 중세 전반기에 유럽 일대를 공포의 도가니로 몰아넣었던 바이킹(Viking)과 이들이 타고 다니며 유럽 각지를 약탈한 롱십(longship: 뱃머리의 용머리 문양을 강조해 ‘용선<龍船>’이라 칭하기도 함)에서 유래했다. 이번 글에서는 이러한 바이킹의 위세를 엿볼 수 있는 중요 문화유산인 덴마크의 트렐레보리(Trelleborg) 바이킹 요새를 살펴본다.

그렇다면 도대체 바이킹은 누구이며 어떻게 서양 역사에 한 획을 그을 수 있었을까? 바이킹이란 용어는 스칸디나비아반도에 흔한 ‘비크(vik)’라는 작은 만(灣)의 이름에서 유래했다. 바로 오늘날 덴마크, 노르웨이, 스웨덴이 있는 그곳이 이들 바이킹의 근거지였기 때문이다.

서양 중세 전반기(5~11C 초반)는 다양한 민족 이동과 전쟁, 이로 인한 급격한 사회적 변화로 혼란이 끊이질 않은 시기였다. 이때 서양 역사에 당당히 족적을 남긴 집단 중 하나가 바로 바이킹이었다. 이들은 단순한 약탈자 무리를 넘어서 유럽 전반기 역사 형성에 중요한 영향을 미쳤다.

바이킹의 본거지 스칸디나비아반도는 산악 지형에다 고(高)위도였기에 추운 기후와 협소한 농토로 인해 농업 생산량이 극히 제한됐다. 따라서 인구가 늘어나면 생존을 위해 새로운 땅과 자원을 찾아 나서야만 했다. 초기에는 소규모 부족사회였으나 점차 여러 부족을 통합한 세력이 등장하면서 바깥 세계로 눈을 돌리기 시작했다. 처음에 이들이 벌인 활동은 서유럽 해안지대를 겨냥한 약탈이었다. 바이킹의 배는 빠른 데다 선체가 얕고 앞뒤가 같은 모양이었기에 기습과 약탈에 매우 유리했다.

793년 6월 잉글랜드 북단의 린디스판 수도원 기습 약탈을 시작으로 바이킹의 서유럽 공략에 불이 붙었다. 이때 이후로 무려 1~2세기 이상이나 유럽 전역을 망라해 해안 도시, 수도원, 상업 중심지 등을 수시로 약탈했다. 지역에 따라서는 약탈에만 전념하지 않고 상업 활동도 활발히 전개했다. 특히 동유럽 쪽에서는 멀리 콘스탄티노플과 바그다드까지 진출해 교역할 정도였다.

|

세월이 흐르면서 이들은 단순히 물건을 빼앗고 사라지는 것이 아니라 점차 일정한 지역에 정착을 시도했다. 노르망디공국(911년)이나 더블린왕국(아일랜드), 그리고 동유럽에서 키예프공국과 같은 바이킹 정착지는 이후 유럽 정치사 형성에 큰 영향을 미치기도 했다.

지리적으로 유럽의 맨 북단인 스칸디나비아반도 오지에 터를 잡고 있던 바이킹이 유럽 대륙을 휩쓸 수 있던 이면에는 이들만의 ‘비장의 무기’가 있었기 때문이다. 바이킹의 막강한 군사력은 롱십으로 대변되는 정교한 선박 건조 기술력과 이를 토대로 형성된 전술적 유연성에 기반하고 있었다.

롱십은 약 8세기 말부터 11세기 초까지 유럽의 바다를 휩쓸고 다닌 북유럽 해양문명의 상징과도 같은 배였다. 빠른 기동성을 앞세워 상륙전, 약탈, 무역, 탐험 등 다양한 목적에 활용됐다. 롱십의 구조상 핵심 특징은 20~30m에 달한 긴 선체(너비 3~5m)와 낮은 흘수선(무게 10~20톤, 승선 인원 약 30~60명)이었다. 오크와 같은 단단한 목재 널빤지를 겹겹이 이어 붙여 건조해 매우 단단했다.

그 덕분에 하천, 호수, 그리고 해안가 등 얕은 물길을 배 양쪽에 부착된 수십 개의 노를 저어 빠르고 자유롭게 항해할 수 있었다. 특히 배의 앞뒤 모양이 동일한 대칭형 선체였기에 기습작전을 펼친 후 방향 전환 없이도 전진, 후진을 할 수 있었다.

바이킹은 활동 초반에는 주로 기습과 약탈이라는 공세에만 집중했다. 하지만 세월이 흐르면서 세력이 커지자 방어에도 관심을 기울였다. 그래서 탄생한 것이 바이킹 요새(viking fortress)였다. 이는 10세기경 덴마크와 스웨덴 등 스칸디나비아 지역에 등장한 통치 및 왕권 강화 목적의 전략거점이라고 할 수 있다. 현존하는 유사한 원형 모양의 7개 요새 가운데 특히 덴마크 국왕 하랄드 블라톤(영어명은 해럴드 블루투스, 재위 958~986, 근거리 무선통신 기술을 칭하는 블루투스가 그의 이름에서 유래)이 약 980년경 건설한 ‘트렐레보리 요새’가 가장 유명하고 보존 상태도 양호하다. 현재 이 요새는 덴마크에서 가장 큰 섬으로 본토와 스웨덴 사이에 있는 셸란섬(섬 동쪽 해안에 수도 코펜하겐 위치) 서부도시 슬라겔세 인근에 있다.

그렇다면 하랄드 국왕은 왜 트렐레보리 요새를 축조했을까? 10세기 말 덴마크는 정치적 통일과 중앙집권화가 절실하던 시기였다. 이전까지는 지역 부족장 중심의 느슨한 연합 형태로 유지됐으나 하랄드 국왕은 강력한 중앙집권화를 꾀했다. 실제로 그는 유틀란드 반도를 포함해 노르웨이 일부까지 영토를 넓혔고, 그리스도교를 수용해 왕국의 정신적 구심점으로 삼았다.

세력이 커지다 보니 자연스럽게 국내적으로 반란 세력 제압 및 육·해상 교역로 보호, 그리고 대외적으로 외적의 침략에 대비하고 필요시 정복전쟁을 준비할 전진기지가 필요하게 됐다. 이러한 목적을 실행할 의도로 하랄드 왕은 트렐레보리 요새를 건설했다. 이는 정밀한 구조, 상징성, 그리고 군사적 용도 등의 측면에서 오늘날 바이킹 건축의 백미(白眉)로 평가되고 있다.

트렐레보리 요새는 정교하게 계획된 원형의 대칭 구조로 유명하다. 당시 뛰어난 측량 기술을 과시라도 하듯, 요새는 그 지름이 무려 약 140m에 달하는 완벽한 원형 구조로 설계돼 있다. 그 덕분에 요새 중앙에서 사방으로 병력 통제가 가능했기에 적의 급습 대응에 매우 유리했다. 이는 불규칙한 방사형 모양으로 설계된 중세 서유럽 지역의 통상적인 성채와는 매우 다른 구조였다. 둥글게 쌓은 토성 위에 목재로 외장을 둘렀고, 요새 외곽으로는 해자를 깊게 파서 방어력을 강화했다. 특이한 점은 동서남북 사방(四方)을 가리키는 십자형 거리로 요새 내부를 구획하고, 구역마다 4채씩(총 16채) 장방형 목조건물을 배치해 놓았다. 당시 서유럽의 성곽들이 장기 거주용이었던 데 비해 바이킹 요새는 군대의 평시 주둔지로서의 성격이 강했다.

요새 일대는 1997년부터 발굴 및 복원이 진행돼 오늘날에는 역사 체험형 박물관으로 운영되고 있다. 당대 바이킹 건축술의 정수를 담고 있는 트렐레보리 요새는 단순한 방어시설에 국한되지 않는다. 이는 바이킹 시대가 폭력만이 난무한 약탈과 혼란의 시대가 아니라 동시에 체계화된 국가 형성기였음을 보여주는 물적 증거다. 이러한 맥락에서 트렐레보리 요새는 2023년 ‘바이킹 시대의 원형 요새’라는 이름으로 덴마크에 산재한 다른 원형 요새들과 함께 세계문화유산으로 등재될 수 있었다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?