백 투 더 스테이지 - 뮤지컬 ‘팬텀’

뮤지컬 ‘오페라의 유령’과 원작 같지만

주인공 에릭 개인의 비극적 삶에 더 무게

뮤지컬·오페라 등 어우러진 종합예술 공연

사랑·배신 서사 몸의 언어로 압축한 발레 백미

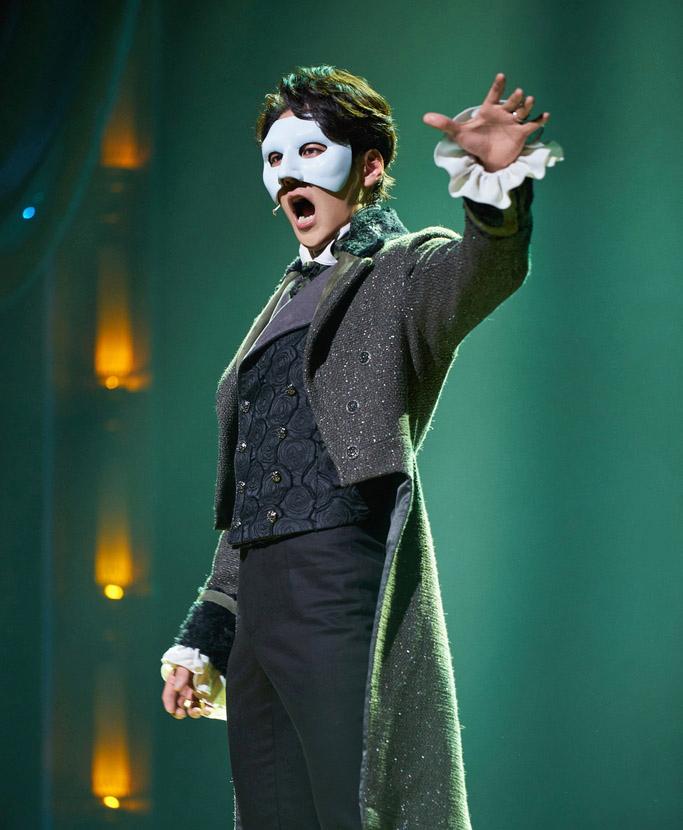

또렷한 창법·호흡…콘서트와 다른 박효신의 ‘맛’

행운일까, 불행일까.

뮤지컬 ‘팬텀’은 운명처럼 늘 ‘오페라의 유령’과 나란히 놓인다. 그럴 수밖에 없는 것이 두 작품 모두 프랑스 작가 가스통 르루의 1910년 소설 ‘오페라의 유령’을 원작으로 한다. 뮤지컬로 만들어진 시기도 비슷하다. 닮았지만 다른 점도 많다. 세계적으로 큰 성공을 거둔 앤드루 로이드 웨버의 ‘오페라의 유령’이 유령(팬텀)의 미스터리와 사랑을 부각한다면 ‘팬텀’은 가면 뒤에 숨겨진 인간 에릭의 비극적인 삶에 좀 더 집중한다.

같은 이야기의 다른 해석. 두 작품은 경쟁작이라기보다 서로의 빠진 부분을 채워주는 퍼즐 같은 느낌이다. ‘오페라의 유령’을 봤다면 ‘팬텀’도 반드시 봐야 할 이유가 여기에 있다.

올해는 한국에서 ‘팬텀’이 초연된 지 10년이 되는 해다. 이에 따라 이번 다섯 번째 시즌은 ‘그랜드 피날레’라는 거창한 타이틀을 달고 세종문화회관 대극장에서 공연 중이다. ‘오페라의 유령’이 음악에 몰방했다면 ‘팬텀’은 뮤지컬·오페라·발레가 절묘하게 어우러진 종합예술 분위기를 잔뜩 풍긴다.

|

|

관극한 날에는 박효신이 ‘팬텀(에릭)’, 이지혜가 ‘크리스틴 다에’, 리사가 ‘마담 카를로타’를 맡았다. 박효신의 뮤지컬 무대는 그의 콘서트와는 사뭇 다른 ‘맛’을 느낄 수 있다. 완벽히 뮤지컬화된 창법과 호흡으로 자신의 캐릭터를 만드는데, 이 결과물은 놀라울 정도로 설득력이 높다. 3층 끝자리까지 또렷하게 가닿는 딕션과 창법은 신기에 가까울 정도다. 이젠 누구도 박효신을 ‘노래만 잘하는 배우’라고 할 수 없을 것이다. 성악 전공자인 이지혜는 ‘착한 소리’를 갖고 있다. 맑은 종처럼 울리는 음색은 거칠어진 마음에 따스한 파스텔 필터를 끼워준다. 용기와 두려움 사이를 오가는 크리스틴의 서사를 잘 표현했는데, 박효신 ‘팬텀’과의 케미도 좋다. 리사가 맡은 ‘마담 카를로타’는 개인적으로 무척 좋아하는 캐릭터. 잘난 척하고, 호들갑스럽고, 세속적인 여자 악당 캐릭터는 극의 감칠맛 담당이다. 이전 시즌에서는 신영숙으로 봤는데, 리사의 카를로타는 확실히 다른 느낌의 캐릭터다. 카를로타의 천박한 속내와 욕심을 드러내는 대표 넘버 ‘다 내 꺼야’에서 리사는 캐릭터의 유쾌함과 디바적 자의식, 오버스러움의 절묘한 조화를 유감없이 보여준다. 넘버가 끝난 뒤 터져 나오는 관객들의 함성과 박수는 팬텀이 부럽지 않다.

이 작품의 백미 중 하나는 발레다. 2막에서 펼쳐지는 파드되 장면은 시각적 즐거움만을 제공하지 않는다. 젊은 카리에르와 벨라도바(에릭의 어머니)의 사랑, 배신, 회한이 발레로 표현되며 팬텀의 탄생 서사를 몸의 언어로 압축해 풀어낸다.

무대도 볼거리가 많다. 3층 구조의 오페라 하우스 세트, 천장에서 떨어지는 샹들리에, 지하 세계로 이어지는 계단과 배의 항해까지. ‘오페라의 유령’과 비슷하면서도 다른 무대장치들이 눈을 즐겁게 한다. 팬텀이 무대 가장 높은 곳에서 크리스틴의 데뷔를 지켜보는 장면은 한 편의 회화처럼 아름답다.

팬텀과 크리스틴의 관계를 요약한 듯한 넘버 ‘넌 나의 음악’은 추천곡. 그는 그녀의 음악이고, 그녀는 그의 이유다. ‘그 어디에’ ‘그대의 음악이 없다면’ 같은 넘버도 빼놓을 수 없다. 박효신이 부르는 ‘그 어디에’는 관객의 숨을 빼앗는다.

|

이 작품을 에릭이 아닌 크리스틴에게 초점을 맞춰 따라가는 것도 일리 있는 감상법이다. 거리에서 생계를 위해 악보를 팔던 무명의 소녀가 팬텀이라는 천재적인 음악 스승을 만나 무대 위의 디바로 성장하는 과정은 ‘자아의 발견’이라는 주제와 맞닿아 있다. 크리스틴은 팬텀의 비밀 레슨을 통해 천상의 목소리를 얻고, 팬텀은 크리스틴을 통해 인간과 삶에 대한 믿음과 희망을 내면에 쌓아간다. 팬텀은 크리스틴에게 음악을 가르쳤고, 크리스틴은 팬텀에게 세상을 가르쳤다.

2막에서 밝혀지는 팬텀의 출생 비밀은 이야기의 핵심으로, ‘오페라의 유령’의 빠진 퍼즐 조각이기도 하다. 카리에르와 벨라도바의 과거, 숨겨진 유산, 그리고 괴물로 태어나 가면을 써야 했던 에릭의 외로움은 부성애와 구원의 테마로 이어진다. 이는 멜로드라마가 아니라 인간 존재에 대한 깊은 성찰로 읽힌다.

사람은 누구나 자기만의 ‘가면’을 갖고 있다. 우리는 팬텀이자 크리스틴이다. 사랑이라는 이름으로 우리는 누군가의 가면 속 얼굴을 확인하고 싶어 한다. 가려진 얼굴을 마주할 용기, 있는 그대로를 사랑하려는 마음. 이 작품은 관객에게 진심으로 묻는다. 당신은 그 사람의 가장 아픈 얼굴까지 사랑할 수 있습니까.

커튼콜이 끝나고 관객의 박수가 잦아든다. 팬텀은 가면을 벗어든 손을 머리 위로 치켜올리지만, 관객은 그의 뒷모습만을 볼 뿐이다. 정말 영리하고 멋진 엔딩이다.

대답은 끝내 보지 못한 그 얼굴 속에 있을 것이다. 그래서일까. 이 작품은 깜짝 놀랄 만큼 긴 감동의 내구성을 갖고 있다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?