<11> 구독경제? 구용경제!

|

신문이나 잡지 구독 같은 말은 오랫동안 들어왔지만, 자동차 구독이란 말은 비교적 최근에 등장했다. 우리네 일상생활에서 ‘구독’이란 말을 쓰는 빈도가 높아지면서 바야흐로 ‘구독경제(subscription economy)’ 시대가 왔다고도 한다. 구독경제란 신문이나 잡지를 구독하는 것처럼 일정 기간 비용을 내고 상품이나 서비스를 이용하는 경제활동 전반을 일컫는 용어다.

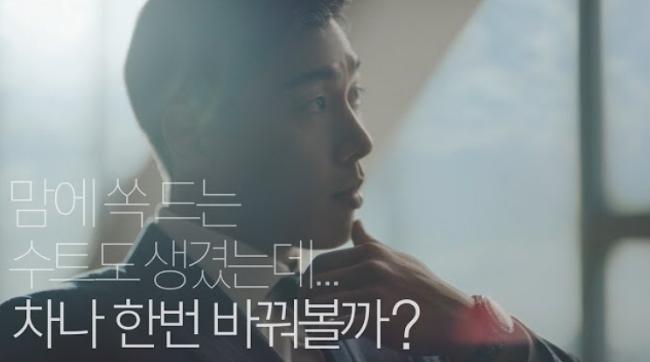

기아자동차 플렉스 프리미엄 광고 ‘구독’ 편(2019)에서는 마치 신문을 구독하듯 자동차를 구독하라고 권유했다. 이 광고에서는 애인과 이별하고 나서 기분이 울적할 때, 맘에 쏙 드는 슈트를 만났을 때, 가족 모임을 앞두고 있을 때, 그때마다 마음에 끌리는 차로 바꿔 타라고 한다. 자동차를 휴대전화처럼 약정해서 이용하는 기아자동차 플렉스 프리미엄(Flex Premium) 서비스의 혜택을 알렸다. 교통수단에 대한 전통적인 관념을 무너뜨리고, 차량 소유가 아닌 공유 가치에 대한 새로운 인식이 시작된 것이다.

광고가 시작되면 한 남자가 차 안에서 우울한 표정을 짓고 있다. 잠시 후 “그녀와 헤어졌다. 차나 한번 바꿔볼까?”라는 카피가 나온다. 남자는 언제 이별했냐는 듯 새 차를 몰고 도로를 질주하며 환호한다. 새 차 받은 날이 스마트폰 화면 일정표에 뜨는데 며칠 지나지 않아 남자는 다시 생각한다. “간만에 맘에 쏙 드는 수트도 생겼는데… 차나 한번 바꿔볼까?” 신나게 다른 차를 운전하는 남자 모습 클로즈업. 새 차 탄 지 얼마 안 됐는데 가족 모임을 앞두고 있다. “삼촌, 우리 준비 다 됐어!” 하는 조카의 전화를 받은 남자는 가족을 다른 차에 태운다. “그래서 내가 차를 또 바꿨지!” 말이 채 끝나기도 전에 다시 나오는 카피가 놀랍다. “차나 한번 바꿔볼까?” 곧이어 “이제는 누구나 쉽게 이런 생각을 하도록” “월 구독으로 자유롭게 바꿔 타는― 기아 플렉스 프리미엄”이라는 핵심 메시지가 나오며 광고는 끝난다.

|

어떻게 필요할 때마다 자동차를 바꿔 탈 수 있을까? 구독경제는 인류가 오랫동안 지속해오던 소유의 개념을 해체하고 있다. 소비하는 방식도 소유에서 사용 개념으로 바뀌고 있다. 처음에는 화장품 분야에서 시작됐지만, 차츰 정수기를 비롯한 생활용품 분야로 확산했다. 멜론 같은 음원 스트리밍 서비스와 넷플릭스의 영화 구독을 넘어 책·맥주·예술작품 분야로까지 확대됐다.

2018년 12월 발표된 ‘볼보의 새로운 홍보(Volvo’s New Pitch)’ 전략에서는 2025년까지 생산할 볼보 자동차의 절반을 자동차 정기구독에 투입한다고 밝혔다. 우리나라에서는 2019년 매달 일정액을 지불하면 정해진 차량 중에서 몇몇 자동차를 바꿔 탈 수 있는 서비스가 등장했다.

2020년 1월 현재, 우리나라에서 구독경제를 추구하며 창업한 스타트업만 해도 300여 곳이 넘는다고 한다. 주로 1인 가구를 겨냥해 생필품을 구독하게 하는 사업 전략이 많다. 구독경제라는 말을 창안한 주오라(Zuora) 대표 티엔 추오(Tien Tzuo)는 엄청난 수익을 가져다줄 히트 상품을 만들겠다는 구상은 낡은 비즈니스 모델이라고 비판하며, 이제 “가입자를 모아 반복적으로 매출을 창출해야 한다”는 명언을 남겼다. 그는 자신이 창업한 주오라를 구독 모델로 상장했다. 소유권(ownership)에서 사용권(usership)으로 권리관계가 이동하는 상황은 앞으로 관련 서비스가 더 많이 등장할 것을 예고한다.

|

그런데 구독경제라는 번역은 적절하지 않은 듯하다. 국어사전은 구독(購讀)을 신문·잡지·책 따위의 간행물을 사서 읽음으로 풀이하고 있다. 살 ‘구(購)’ 자에 읽을 ‘독(讀)’ 자인 구독은 읽는 영역에만 해당하며 모든 상품 분야를 포괄하지 못한다. 읽는 영역 외에도 자동차를 비롯한 여러 분야에 이 서비스가 적용되고 있으니, 좀 더 포괄적인 용어로 바꿔야 한다. 외국어를 번역할 때는 출발어와 도착어 문제를 늘 고민해야 한다. 영어를 우리말로 번역할 때, 영어는 출발어(source text·원천어)이고 우리말은 도착어(target text·목표어)다.

|

영어 섭스크립션(subscription)은 우리말로 구독·기부·가입·사용·모금 같은 뜻이다. 구매(購買)·구입(購入)·구서(購書)·구독(購讀)에 공통으로 쓰이는 ‘구’ 자는 살려야 한다. ‘독’ 자는 읽는 영역에만 해당하는 말이니, 모든 제품이나 서비스를 사용할 수 있다는 점에서 쓸 ‘용(用)’ 자로 바꿔보면 어떨까? 출발어는 같더라도 도착어는 현실에 가장 알맞게 의역하는 것이 현명하다. 다행히 영어의 우리말 뜻에 ‘사용’이라는 말이 있으니 ‘구용(購用)’이라고 해도 무방할 듯싶다. 세상의 모든 상품이나 서비스를 이용하기 위해 비용을 지불하는 가입자들은 읽기 위해 사는 ‘구독’ 행위만 하지 않고 다른 것도 쓰기 위해 사는 ‘구용’ 활동을 하기 때문이다.

아무 쓸모도 없는 논문을 쓰는 것보다 번역하는 편이 세상에 훨씬 더 도움이 된다고 주장했던 일본 작가 요네하라 마리(米原万里)는 1998년에 “부실한 미녀인가 정숙한 추녀인가”라는 화두로 번역의 어려움을 토로한 바 있었다. 번역가 김석희 선생도 일대일로 번역하는 ‘성실한 추녀(醜女)’와 맥락을 고려해 번역하는 ‘불성실한 미녀(美女)’ 사이의 접점을 찾는 데 번역의 성패가 달려있다고 했다.

구독경제? 아니다, 구용경제다. 원하는 무엇이든 소유하지 않고 접속해 쓸 수 있는 능력이나 권한인 사용권(usership)이 새로운 공유경제 개념의 정수이자 성장동력이라는 점에서, 구용경제가 더 타당하다. 옳은 번역이란 없고 좋은 번역은 가능한 상황에서 ‘구용경제’에 대한 독자들의 지지를 기대한다.

<김병희 서원대학교 광고홍보학과 교수/한국광고학회장>

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?