[정전협정 70년, 참전용사에게 듣는다] (48) 6·25참전유공자회 박규환 서울 강동구지회장

정전협정 70년, 참전용사에게 듣는다 - 48. 6·25참전유공자회 박규환 서울 강동구지회장

국민방위군 낙오 후 전투경찰대 극적 합류

지리산 잠복하며 공비 토벌

맨몸으로 참전해 근무기록 단 6개월뿐 뒤늦게나마 유공자 돼 다행입니다

|

|

|

|

참전용사라고 하면 으레 군인을 떠올리기 마련이다. 하지만 호국영웅 중에는 산과 들에 잠복하며 기습하는 공비를 토벌한 경찰들도 있었다. 박규환(87) 6·25참전유공자회 강동구지회장은 전방에서 전투가 한창일 때 무장공비가 들끓는 후방 산골짜기에서 목숨을 걸고 싸웠다. 15세의 나이에 거창·금산·무주·진안·장수·남원·함양의 산골짜기를 누빈 ‘박 순경’의 이야기를 ‘정전협정 70년, 참전용사에게 듣는다’ 마흔여덟 번째 주인공으로 소개한다. 글=조수연/사진=이경원 기자

외갓집에서 더부살이하던 15세 중학생

학생모 쓴 채로 제2국민병 지원

자꾸 뒤처지다 보니 대열서 낙오

‘집에 가라’ 통보에 망연자실

통사정해 ‘전투경찰대 614부대’ 들어가

초저녁부터 지리산 들어가

3m씩 걸어가며 잠복

무장공비 소탕작전 투입

별안간 날아온 총탄에 동료 잃고

공비 들이닥쳐 겨우 목숨 건지기도

지금도 지역 초등학교 찾아

참전용사 공적·전쟁사 알리는 데 힘써

6·25전쟁사 제대로 기록해 교육했으면

벼랑 끝에서 만난 전투경찰대

만주 안투(安圖)현 출신인 박옹은 광복 직후 전남 장성으로 이주했다. 박옹이 6세되던 해, 어머니가 광복도 보지 못하고 돌아가신 탓에 아버지와 단둘이었다. 그나마도 6·25전쟁이 발발한 뒤 전쟁 통에 아버지까지 행방불명되며 혼자가 됐다.

“아버지는 이북에서 내려왔다는 사람들한테 붙들려가 버렸다고 해요. 참담한 마음으로 외가인 전북 고창으로 피란을 갔습니다.”

그를 품어 준 외갓집도 사정이 넉넉지 않다 보니 더부살이가 편치 않았다. 1951년 3월, 15세 중학생이었던 그는 제2국민병인 국민방위군에 지원했다. 전북 남원에 있다는 훈련소로 가기 위해 학생모를 쓴 채 지원자들과 행군을 시작한 그는 열흘 만에 대열에서 낙오되고 말았다. 결국 그는 훈련소에 입소하기도 전 집으로 돌아가라는 통보를 받고 만다.

“정신을 차려 보니 선발대가 벌써 저 멀리 가 있더라고요. 저까지 8명이 낙오됐는데 부대를 인솔하던 소위가 ‘집에 가라’고 하더군요. 하지만 나는 갈 곳이 없었습니다.”

역시 그냥 죽으라는 법은 없었다. 망연자실하고 있던 박옹의 눈에 한 대형 천막이 들어온 것. 간판에는 ‘전투경찰대 614부대’라는 글자가 쓰여 있었다. 그는 지푸라기라도 잡는 심정으로 천막에 들어가 “이곳에서 지내게 해 달라”고 부탁했다. 그렇게 그는 경찰이 됐다.

“마침 전투경찰을 모집하던 참이라 저를 받아 줬습니다. 심부름하면서 지내다 보니 총 분해·결합법이나 사격도 가르쳐 주더라고요. 어깨너머로 배운 전투기술이지만 조금씩 숙달됐습니다.”

박옹이 제법 ‘경찰 흉내’를 낼 수 있게 될 무렵, 그가 속해 있던 부대는 전투경찰 시초라고 불리는 ‘서남지구 전투경찰대’에 편입됐다.

처절했던 공비토벌작전

여느 때처럼 근무 중이던 박옹에게 ‘따라 나오라’는 선배 경찰관들의 지시가 떨어졌다. 한참을 걸어 도착한 곳은 전북 남원시 운봉읍의 지리산 자락. 이곳에서 첫 실전인 공비토벌작전에 투입됐다.

“산에서 잠복하던 공비들이 밤이 되면 마을로 내려와 주민들에게 먹을 것, 입을 것들을 빼앗아 갔습니다. 그들이 못 내려오게 하는 게 우리 임무였어요. 초저녁부터 지리산에 가서 3m씩 걸어가며 잠복했습니다. 여름이었는데 무척 덥고 모기는 앵앵거리고…. 참 고달팠죠.”

엉겁결에 투입된 작전. 무장공비가 언제, 어디서 튀어나올지 모르는 불안의 연속이었다. 박옹은 지리산 뱀사골에서 동료를 잃는 슬픔도 겪었다고 떠올렸다.

“그땐 성에 ‘순경’을 붙여 이름처럼 불렀습니다. 저와 주 순경이 30명을 이끌고 선두에서 걷고 있었어요. 그런데 별안간 총소리가 나더니 주 순경이 비명을 지르며 쓰러져 버린 겁니다. 겁이 확 났죠. 아직도 그 장면이 생생합니다.”

처참하고 고달픈 상황이었지만 기지를 발휘해 공을 세우기도 했다. 1953년 10월 지리산 공비토벌작전에서 그는 눈길에 난 발자국을 따라가는 기지를 발휘해 공비 1명을 사살했다.

“30명 정도 되는 소대가 9명 규모의 분대로 골짜기마다 나뉘어 잠복했습니다. 한참 잠복하던 중 우리 앞으로 공비 2명이 지나가더라고요. 마침 첫눈이 내려 어렴풋이 발자국이 났습니다. 그걸 따라갔지요.”

무장공비를 소탕한 공로로 포상휴가를 받은 박옹은 고창 외가에 갔다. 하지만 꿀 같은 휴식은 채 하루도 가지 못했다. ‘경찰 1명이 마을에 왔다’는 소문을 들은 공비들이 들이닥친 것. 위기를 직감한 외숙모가 곤히 잠들어 있던 그를 깨워 넓은 치마폭에 숨겨 줬다. 그는 곧장 뒷문을 박차고 나가 공비들의 추격을 가까스로 따돌리고 겨우 목숨을 건졌다.

“뒷문으로 나와 대나무숲을 가로질러 미친 듯이 내달렸습니다. 근처에 있던 경찰서까지 도망가 보고하고선 그날 밤을 꼴딱 새웠어요. 휴가고 뭐고 너무 무서워 다시 부대로 합류했습니다.”

지리산 공비토벌작전을 성공적으로 수행한 부대는 1955년 해산됐다. 정전 이후 성인이 된 박옹은 1957년 국군2군단 포병사령부 92대대 소속으로 군 생활을 했다.

잠시 멈춘 전쟁, 결전태세 갖춰야

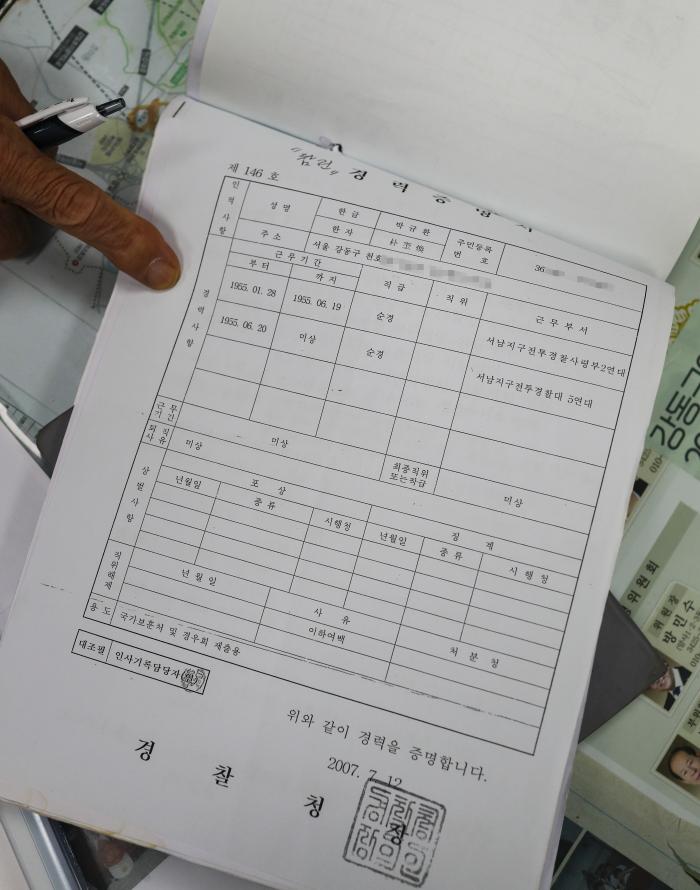

박옹이 국가유공자로 인정받은 것은 비교적 최근의 일이다. 어렵게 얻은 서류상 기록된 참전 기간은 고작 6개월 남짓이었다.

“어린 나이에 아무런 준비도 없이 맨몸으로 경찰이 됐다 보니 (근무기록을) 증명할 수 있는 게 하나도 없더라고요. 주변에 경찰로 참전했다는 이야기조차 안 하고 살았어요. 우연히 1955년 1월부터 6월까지 서남지구 전투경찰대에 근무했다는 증명서가 나오면서 국가유공자로 인정받았죠. 기대조차 안 했는데 참 다행입니다.”

2011년 뒤늦게나마 국가유공자로 등록된 박옹. 정부는 그의 공을 기려 2013년 호국영웅장을 수여했다.

지금도 전쟁이 나면 언제라도 나라를 위해 참전하겠다는 박옹은 2015년 6·25참전유공자회 강동구지회 부지회장을 거쳐 2020년부터 지회장을 맡고 있다.

경찰 제복을 입고 나라를 지킨 그는 6·25전쟁 참전용사들의 공적과 전쟁사를 알리는 데 힘쓰고 있다. 사진과 글로 지회 활동을 꼼꼼히 기록해 남기는 건 기본이다. 6·25전쟁 영웅과 전쟁 실상이 잊히고 있다는 걱정 때문이다.

박옹은 지역의 초등학교를 찾아 ‘6·25전쟁 바로 알리기 교육’을 하며 전쟁이 잊히지 않도록 노력 중이다.

“강동구에만 참전용사가 300여 명이 됩니다. 하지만 그중 연락이 닿는 사람은 70~80명밖에 안 됩니다. 국가보훈부에 명단을 달라고 부탁해 봤지만 개인정보보호법 때문에 어렵다고 하더라고요. 그래도 고귀한 목숨을 바쳐 애국한 참전용사 전우들을 백방으로 찾아가는 작업은 쉬지 않을 생각입니다.”

박옹은 젊은이들에게 당부의 말을 전하며 인터뷰를 마쳤다. “지금은 정전됐다고 해도 말 그대로 중단된 것이지 완전히 끝난 게 아닙니다. 항상 전투태세를 갖추고 호국영웅들의 높은 뜻을 이어받아야 합니다. 6·25전쟁사를 제대로 기록해 잘 교육했으면 하는 바람입니다.”

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?