우리 곁에, 예술

옛 그림 속 숨은 이야기 ⑫경주의 조선시대 옛 모습-집경전구기도

조선시대 경주 볼 수 있는 두 장의 회화지도

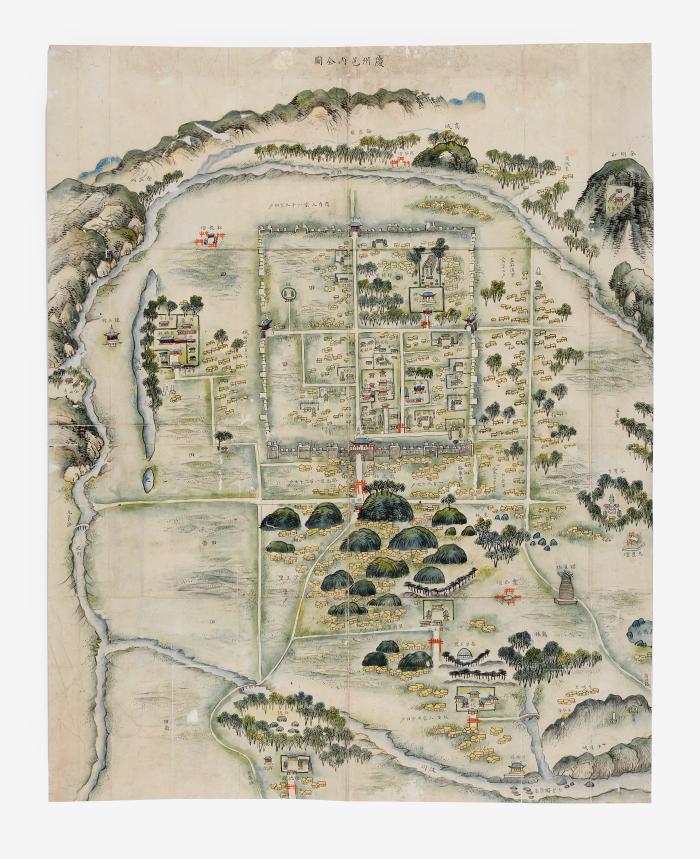

신라의 유산 생생히 묘사된 ‘경주읍내전도’

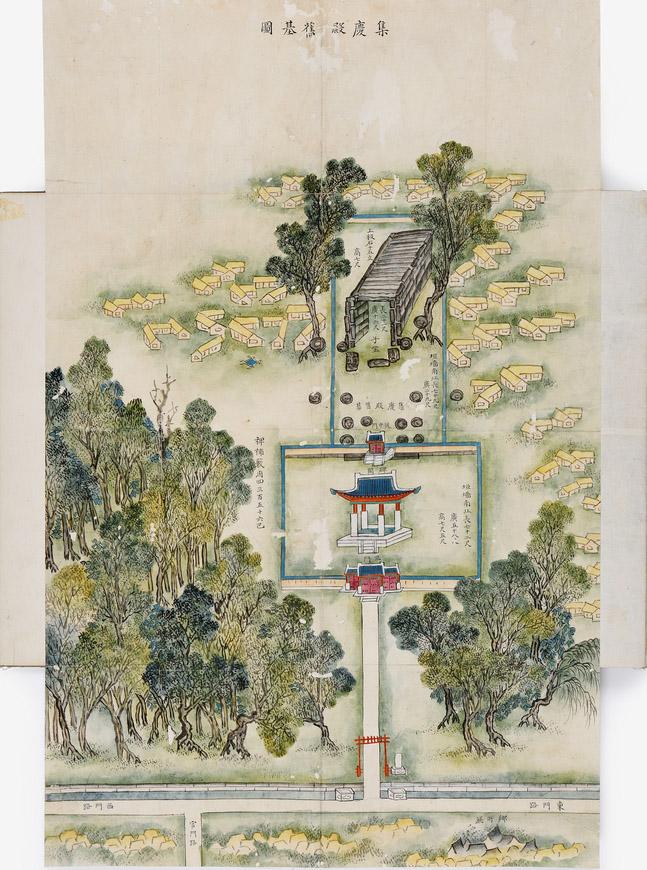

집경전 옛터, 구조·주변 그린 ‘집경전구기도’

이성계 초상 어진 모셔졌던 공간 ‘집경전’

임진왜란으로 경주성 함락되며 이전 거듭

강릉서 화재로 소실…조선 흥망성쇠 보는 듯

11월 초 경주는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사로 들썩였다. 이에 맞춰 국립경주박물관에서는 신라시대 금관 6점과 허리띠를 모은 특별전을 열어 사람들의 이목을 끌었다. 우리가 알고 있는 경주 이미지는 대부분 화려한 금관과 불국사, 석굴암 등 신라시대 문화유산에 머물러 있다.

여기 조선시대 경주의 모습을 볼 수 있는 흥미로운 회화 지도가 있다. ‘집경전구기도(集慶殿舊基圖)’는 조선시대 태조 초상인 어진(御眞)을 모신 공간인 ‘집경전’ 옛터를 정조 연간에 비각을 세워 기록한 내용을 담고 있다. 책 안에는 ‘집경전구기도’와 ‘경주읍내전도’가 있다. 원래 경상도는 경주(慶州)와 상주(尙州)에서 따온 지명으로, 경주는 고려시대 오경(五京) 중 하나인 동경(東京)으로, 조선 초기에는 경상감영이 설치된 행정 중심지였다.

먼저 ‘경주읍내전도’를 살펴보자. 신라의 유산과 조선시대의 읍성이 어우러진 모습이다. 산과 천(川)으로 두른 분지에 네모나게 구획된 읍성이 보인다. 읍성 주변으로 위로 북천이, 왼편으로 형산강이 흐르고 있다. 지도 아래쪽에는 우리에게 익숙한 신라시대 풍경이 펼쳐진다. 오른편 아래쪽에 옛 신라시대 궁궐터인 반월성(半月城), 석빙고(石氷庫), 안압지(雁鴨池), 신라 시조인 박혁거세의 설화가 담긴 계림(鷄林), 내물왕릉, 신라시대 마지막 왕인 경순왕릉, 첨성대, 분황사 등 경주에 갔으면 한 번쯤 가볼 법한 익숙한 장소가 그려져 있다. 단일 무덤으로 가장 큰 봉황대(鳳凰臺)는 볼록한 봉분 위에 나무까지 그려 넣었다.

현재 경주의 대릉원지구와 황남동 일대는 조선시대 크고 봉긋한 봉분 사이에 초가집의 민가가 가득했다. 봉분 사이로 길이 나고, 종각(鐘閣)도 있었다. 771년 주조된 ‘에밀레종’이라 부르던 ‘성덕대왕 신종’은 이곳에서 1506년부터 1915년에 자리를 옮기기까지 경주 사람들에게 성문 여닫는 시간과 정오를 알려줬다. 종각을 지나 다시 홍살문을 지나면 남문에 다다른다. 남문 안쪽 홍살문 중앙로를 따라 임금 위패를 모신 객사인 동경관(東京館)을 중심으로 주요 관청 시설이 있고 결전소(結田所), 호적소(戶籍所), 군기소(軍器所) 등 관아 역할을 하는 건물과 이름이 보인다.

동문 옆으로 홍살문이 보이고, 비각(碑閣)과 구기(舊基·옛터)라고 적고 길쭉한 돌을 쌓은 석실(石室)을 그려놓았다. 신성하거나 중요한 공간 앞에 세우는 홍살문과 그 옆에 하마비(下馬碑)로 보이는 비석도 함께 있다. ‘하마비’는 여기부터 누구든 말이나 가마에서 내려 예를 표하라는 의미로 국가의 중요한 공간 앞에 설치한다. 건물을 유독 크게 그려 넣어 중요한 건물임을 알 수 있다. 이곳이 바로 집경전 옛터다.

무엇보다 왕실의 기강과 기록을 중요하게 생각했던 정조는 집경전 옛터에 관심을 갖고, 터를 정비하는 작업에 들어갔다. 직접 ‘집경전구기(集慶殿舊基)’라는 비석의 글을 내리고, 1798년 11월 22일 비석을 보관하는 전각인 집경전 비각을 완성했다. 그렇다면 집경전은 왜 옛터가 됐을까?

역사적으로 어진은 왕의 초상이자 왕처럼 권위를 가지고 있는 재현물이었다. 고려시대에는 왕과 왕비의 초상화가 널리 그려졌고, 궁궐 안 경령전(景靈殿) 또는 왕릉을 수호하는 원찰에 어진을 봉안했다. 이러한 문화적 흐름에서 이성계는 새로운 조선의 왕으로 등극하면서 자신의 초상을 그리게 하고, 궁궐 안 문소전(文昭殿)과 궁궐 밖 주요한 도시에 보관하도록 했다. 그러면서 전주의 경기전(慶基殿), 함경도 영흥의 준원전(濬源殿), 경주의 집경전, 평양의 영숭전(永崇殿), 개성의 목청전(穆淸殿)에 태조의 어진이 보관됐다.

어진을 보낸 장소마다 의미가 있는데, 전주는 본관이고 함경도 영흥은 태조가 태어난 곳이다. 개성은 잠저(潛邸: 임금이 왕위에 오르기 전에 살던 집)라서 세 곳은 개인적으로 인연이 있는 공간이다. 평양과 경주는 예로부터 서경(西京)과 동경(東京)으로 고구려와 신라의 수도로 역사적 상징을 띠는 곳이다. 따라서 태조는 자신의 개인사가 담긴 공간과 역사적 정통성을 잇는 공간에 새로운 왕의 출현을 알리고, 이를 기념하기 위해 자신의 초상화를 제작해 보냈다.

1398년(태조 7년) 3월 6일 임금의 초상을 계림부(경주)에 봉안한 기록이 있다. 이때 조정에서 경주에 임금의 초상을 봉안하기 위해 보낸 사람은 종1품의 판삼사사(判三司事) 설장수였다. 설장수는 원래 위구르계 색목인이다. 원나라에서 활동하다가 아버지 설손이 정치적 위기에 처하자 고려에 귀화해 함께 왔다.

열여덟에 고려로 온 설장수는 1362년 스물두 살의 나이로 고려 관직에 입성, 명나라 관련 외교에서 특출한 성과를 냈다. 특히 숙부가 명나라의 관료였던 점과 당시 명나라의 수도가 강남지역인 남경(南京)이어서 강남지역 중국어를 잘 구사하는 장점을 발휘해 고려 외교에 중요한 역할을 했다. 태조 이성계와는 위화도회군을 통해 정치적 뜻을 같이하며 조선 초기 외교를 담당하고, 오늘날 통번역기관 역할을 했던 사역원(司譯院)을 이끄는 사역원제조(司譯院提調)가 돼 외국어 교육을 총괄했다.

흥미로운 점은 1396년(태조 5) 태조가 설장수 요청으로 계림을 관향(貫鄕)으로 내려줬다. 요즘 외국인들이 귀화해 주민등록증을 받는 것처럼, 설장수 역시 ‘경주 설씨’의 시조가 돼 완전한 조선 사람이 됐다. ‘설씨’는 원래 위구르족 발상지인 설연하(?輦河·세렝가 강)에서 따온 것을 한문식으로 바꾼 성씨인데, 14세기 격변의 동아시아 역사 속에서 ‘경주 설씨’가 된 것이다. 설장수는 이듬해 조선 개국 공신으로 이름이 올랐다.

자신의 본관까지 바꾼 충성스러운 신하가 가져간 태조의 초상은 오래도록 경주에 보관됐고, 1442년 손자인 세종은 ‘집경전’이라는 이름을 올렸다. 하지만 1592년 임진왜란이 발발하고 4월 21일 경주성이 함락되면서 집경전 어진은 경북 예안 청량산으로 옮겨졌다가 다시 이황의 사당, 1597년 정유재란에 다시 안동에서 강릉으로 이전됐다. 어렵게 강릉에 안착한 어진은 1631년 3월 7일 그만 관리자의 실수로 불에 탔다. 이 소식을 들은 인조는 자신의 덕이 없음을 탓하며, 예조의 의견대로 중궁과 함께 소복을 입고 사흘 동안 곡하고 정무를 쉬고 종묘에 가서 위안제(慰安祭)를 지냈다. 이후 정조가 조금이나마 터를 정비했지만 일제강점기에 집경전 비각마저 불에 타고, 현재는 비석과 석실만 덩그러니 남았다.

집경전 어진은 어쩌면 조선의 흥망성쇠를 보여주는 일면일지도 모른다. 개국 초기 외국인에게 문을 열었던 개방성과 옛터라도 반드시 기록하는 문화의 힘은 그래도 조선이 오랫동안 왕조를 유지한 근간을 알게 한다. 왕의 초상화는 오래전 사라졌지만, 이를 기억하는 터는 묵묵히 역사를 말하고 있다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?