구보의 산보 - 그때 그곳

서울 용산

도성서 삼남으로 이어지는 경로

남산 아래 평지 군대 주둔에 적합

고려 때 몽골군 병참기지로 사용

임진왜란 당시에는 왜군 머물러

임오군란 땐 청군 삼각지에 진주

러일전쟁 후엔 일본군 군사기지로

광복 후 미군 주둔 대중음악 유입

미군기지 이전 국민공원 조성 계획

|

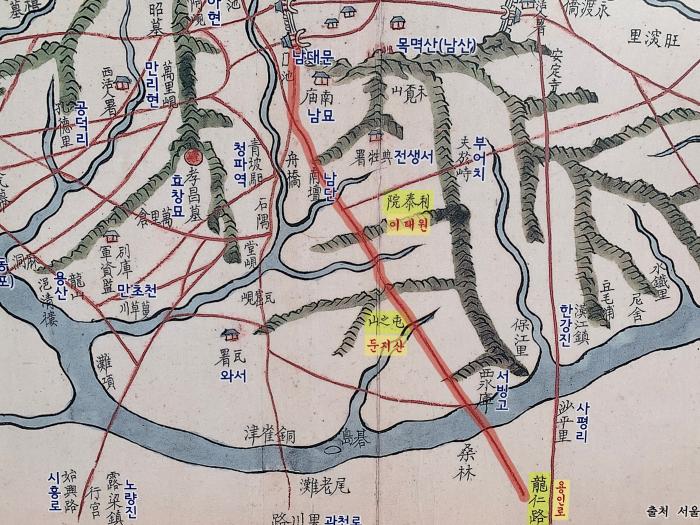

1392년 조선이 한양을 도읍으로 삼고 개국하면서 사대문부터 바깥 10리(4㎞)까지는 ‘성저십리(城底十里)’라 부르며 한성부가 관할했다. 용산은 이 성저십리에 속했다. 19세기 용산 사진을 보면 안산이 아현동과 만리재, 효창원을 거쳐 마포쪽 한강으로 떨어지는데 그 끝자락이 용을 닮았다 해서 ‘용산’이라 칭했다. 지금의 마포 일대다. 남산 자락 둔지산을 경계로 왼쪽을 ‘용산방’, 오른쪽은 ‘한강방’으로 불렀다(『동국여지비고』).

숭례문 바깥으로는 무악재에서 발원한 만초천이 청파동을 지나 용산역 뒤편을 거쳐 원효대교 북단으로 이어졌다. 인마(人馬)는 만초천을 피해 남산 자락을 타고 지금의 후암시장을 지나 용산고등학교 뒤편 둔지산을 넘어 녹사평을 거쳐 서빙고와 동작진 나루에 닿았다. 그 길을 따라 대우호텔 앞에는 관우의 사당인 남묘가, 후암동 영락보린원 자리엔 국가 제사용 가축을 기르던 전생서가, 미군 부지 안엔 하늘에 제사 지내던 남단(풍운뇌우단)이, 철도고등학교 주위엔 기와를 만들던 와서가, 한강변엔 얼음을 저장하던 빙고가 있었다(『세종실록지리지』 등).

도성 밖 한적한 강변 마을이던 용산에 수운을 이용한 물자들과 세곡이 집결되면서 창고 광흥창이 생기고, 군수품 출납을 맡았던 군자감이 설치됐다. 도성에서 삼남으로 이어지는 경로여서 용산은 교통과 수운, 물류의 중심지로 입지를 굳혔다. 사람과 물자의 이동이 빈번하다 보니 한강에는 노량진·한강진·양화진을 설치해 수도를 지키는 경계초소로 삼고 6~8명의 파수병을 배치했다. 마포와 용산은 다른 지역보다 서너 배 많아 중시했음이 보인다(『만기요람』).

남산 아래는 평지여서 군대가 주둔하기에 적합했다. 고려 때 몽골군이 일본 점령을 준비하는 병참기지로 사용했고, 1592년 임진왜란 때는 왜군이 주둔했다. 고니시 유키나가(1555~1600)가 5월 3일 이곳에 주둔했고, 이어 가토 기요마사(1562~1611) 등 후속군이 속속 합류했다. 기요마사는 이곳에서 나고야의 도요토미 히데요시에게 한양 함락을 알리는 장계를 작성했다(『일한전쟁』).

1882년 임오군란 때 이 일대는 쑥대밭이 된다. 구제병사들이 모여 살았던 까닭이다. 신식병사들과 차별당하면서 월급도 제대로 받지 못하자 흥선대원군의 비호 아래 군란을 일으켰던 병사들은 민씨들의 요청으로 건너온 청(淸)군에게 도륙당했다. 청군은 이태원부터 왕십리까지 수색에 나서 170여 명을 체포하고, 11명을 살해했다. 청군은 용산 삼각지에 진을 쳤다. 지금의 국방부 자리는 허난성(河南省) 군벌로서 3000명의 병력을 이끌고 온 우창칭(1834~1884)이 흥선대원군(1821~1898)을 진영으로 초치해 납치해서는 당일로 배에 실어 톈진으로 끌고 간 현장이었다.

|

|

|

용산을 군사기지로 만든 것은 일본군이었다. 1905년 러시아와의 전쟁에서 승리한 일본은 을사늑약을 거쳐 조선의 지배권을 획득하자 1906년 정자동 마을을 허물고 1차 병영공사를 개시해 7년에 걸쳐 주둔군 사령부와 병기창, 병원, 감옥 등을 설치했다. 1915년에는 병영과 연병장을 확대하는 2차 병영공사를 7년간 실시하며 만주 침략에 대비한 관동군사령부를 만들었다. 서쪽 용산역 원효로 일대에는 일본인 거류지가 형성됐다. 지금도 용산에 일본인이 많이 거주하는 역사적 배경이다.

1945년 8월 15일 해방 이후 미국과 소련이 38도선을 경계로 남북을 분할 점령하면서 일본군이 만든 용산 기지에는 미 육군 24군단 예하 7사단이 들어와 군정을 폈다. 1948년 미군이 철수하자 1950년 기다렸다는 듯 북한이 남침했고, 이에 따라 미군이 6·25전쟁에 투입되면서 1952년부터는 미 8군이 주둔했다. 미군은 기지 내에 군사시설과 함께 학교, 마트, 교회, 도서관, 체육관 등 편의시설도 뒀다. 미군 가족과 한국인 카투사들이 머물렀고, 미군 전용 아리랑 택시가 드나들었다.

용산 미 8군의 존재는 한국 사회에 많은 변화를 야기했다. 미국의 재즈나 블루스·컨트리 같은 대중음악이 유입됐다. 영화 ‘싱잉 인 더 레인(Singing in the rain)’의 여주인공 데비 레이놀즈(1932~2016)가 1955년 방한해 이곳 야구장에서 공연을 열었다. 매릴린 먼로도 1954년 용산을 찾아와 미군들을 위문했다. 미 8군 무대를 통해 1950~1960년대 최희준·현미·한명숙·패티김 등의 한국 스탠더드 팝가수들이 등장했고, 1960~1970년대에는 보컬 그룹과 그룹사운드가 양성됐다. 신중현과 더맨, 조커스, 키보이스, 히식스 등이다. 조용필과 위대한 탄생, 딕 패밀리, 사랑과 평화 등이 그 뒤를 이었다.

이들은 오늘날 세계를 무대로 맹활약을 펼치는 방탄소년단(BTS) 등 K팝의 선구자가 된다. 1955년 이후 미군을 대상으로 하는 연예산업이 전성기를 구가했다. 1957년에는 미 8군 쇼 무대만을 전문으로 대행하는 최초의 ‘외화벌이 용역업체’가 탄생했다. 1950년대 중반 전국의 미군 클럽 수는 264개에 이르렀고, 미군이 한국 연예인 공연단에 지급하는 금액은 연간 120만 달러에 육박했다.

당시 한국 연간 수출 총액과 맞먹는 액수였다(『한국 팝의 고고학』). 옛 미8군 영내에는 장교 숙소를 개조해 미 8군이 배출한 대중음악 가수들의 기록을 보관하고 있다. 기록실에 들어서면 한명숙의 1961년 히트 곡 ‘노란 샤쓰의 사나이’가 울려 퍼진다.

미군 부대에서 빠져나온 물품들을 거래하는 남대문 ‘도깨비시장’도 출현했다. 용산 일대에는 미군이 먹던 스테이크·햄·소시지·치즈를 빼내와 식재료로 사용한 식당들이 들어섰다. ‘부대찌개’라는 메뉴가 그때 생겨났다. 음식점, 유흥업소, 패션 등 외국인을 위한 업소들이 부대 주변으로 몰려든 것도 자연스러운 현상이었다. 지금의 이태원이 그렇게 탄생했다.

고려 시대부터 지금까지 천년에 걸쳐 배타적 성격의 군사 공간으로 기능한 용산의 지문이 바야흐로 지워지고 있다. 2017년 7월 미 8군사령부가 평택으로 이전하면서 2023년 어린이정원이 이 공간에 들어섰다. 서울시는 국민공원으로 조성할 계획도 갖고 있다. 남산과 한강을 잇는 중간 부위에 위치하는 이 공간에 우리는 어떤 그림을 그려야 할까? 구보는 런던의 하이드파크나 뉴욕의 센트럴파크처럼 역사와 문화 그리고 생태가 어우러져 시민의 자랑이 되는 공간이 탄생하기를 기원하는 마음이 된다. 사진=필자 제공

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?