구보의 산보, 그때 그곳 - 서울 창덕궁 후원

임진왜란 때 불탔다 광해군이 복원

연못·누각, 자연지형과 조화 이뤄

1997년 유네스코 세계문화유산 등재

외국인에게 보여주고 싶은 곳 1위

신하들 불러 꽃구경·유상곡수 즐겨

규장각 세우고 과거 합격자 면접도

|

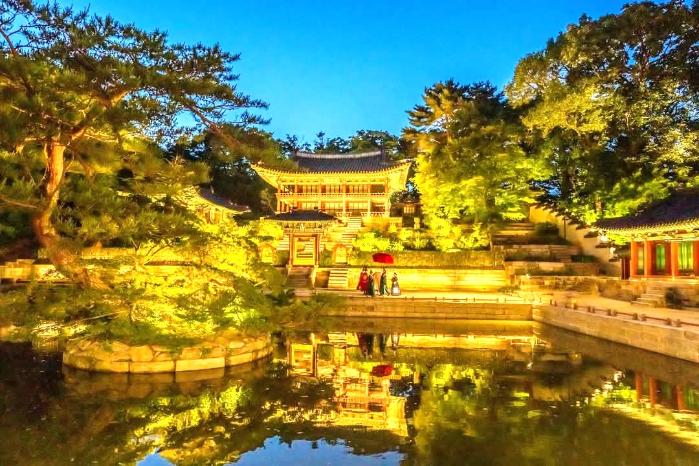

창덕궁 후원은 조선 왕가의 정원으로 대한제국 때 ‘비원(?苑)’으로 불렀으나(『법규유편』) 원래 이름은 ‘상림(上林)’이었다. 언덕과 숲, 계곡과 연못들이 경승을 이루고 곳곳에 정자가 자리 잡았다. 부용지와 부용정, 반도지와 관람정, 애련지와 애련정 등에서는 낚시를 하고 줄에 묶은 배를 타거나 시회를 열었다. 과거 급제자에게 연회를 베풀고 군신이 풍류를 즐기기도 했다. 정자 모양도 쌍팔작지붕, 부채꼴, 사각형 등 제각각이어서 다채롭다. 연못가 언덕 위에는 날아갈 듯 날렵한 모양의 승재정이, 후원 안쪽 옥류천 일대에는 농산정, 농수정, 취한정, 태극정, 청의정, 소요정 등이 아름다움을 발한다. 모두가 자연지형과 조화를 이루고 있다. 숙종은 뒤의 세 정자를 ‘상림삼정(上林三亭)’이라 칭하며 좋아했다. 특히 청의정은 팔각형 지붕을 4개의 기둥이 받치는 사모정 구조에 초가지붕이어서 독특한 풍모를 지닌다. 열무정 곁에는 마니·파려·유리·옥정 등 네 개의 우물을 뒀다. 사계절 풍경이 모두 빼어나 ‘상림10경(上林十景)’이 절로 탄생했다(『신증동국여지승람』).

후원은 ‘창덕궁 뒤뜰’로 사람이 세운 인공 조원(造苑)이다. 저자에 나가기 어려웠던 왕실 가족들이 책 읽고, 놀고, 연회를 베풀던 곳이다. 왕궁의 정원이자 놀이터였던 셈. 철저히 쉼의 공간으로 삼았다. 창경궁과 달리 말타기와 활쏘기를 위한 도로도 만들지 못하게 했다(『계갑일록』, 선조 16년 6월 8일). 출입이 엄격히 통제돼 ‘금원(禁苑)’으로도 불렀다. 구보 생각에 폐쇄 공간은 사람들의 호기심을 자극한다. 금할수록 상상력이 더해지는 까닭이다. ‘금지된 도시(Forbidden City)’라 불린 티베트의 라마, 베이징의 자금성이 그렇다. 일반 출입을 제한한 이런 공간은 성역으로 여겨진다. 창덕궁 후원은 서울 속의 비처로서 새로운 이미지를 갈망하는 우리의 시선을 충족하고, 잊고 있던 미감을 회복해주기에 부족함이 없다고 구보는 여긴다.

|

|

후원은 임진왜란 때 궁궐과 함께 불탔으나 전쟁이 끝난 후 광해군이 복원했다. 오랜 기간 궁궐과 부용지를 제외한 비원은 훼손 방지 목적으로 공개하지 않다가 2000년대 들어 풀었다. 성종, 연산군, 숙종, 인조, 광해군, 정조, 효명세자 등의 흔적이 밴 곳이다. 구보는 역대 왕들이 한결같이 창덕궁에 머무르기를 선호한 배경에는 이 후원의 존재가 있었을 것으로 여긴다. 연못과 누각, 숲이 조화롭게 들어선 공간의 매력 때문이다. 왕과 신하들이 유상곡수(流觴曲水) 놀이를 즐기며 시를 짓던 옥류천도 옛 모습 그대로 전해져 온다. 휘돌아가는 물길에 잔을 띄워 잔이 서는 곳에 앉은 사람이 술을 마신 후 즉흥으로 시를 짓던 이 놀이는 동진(東晋) 시절 중국 소흥의 회계산 자락 난정에서 서성(書聖) 왕희지(307~365) 등 문인들도 즐겼다. ‘玉流川(옥류천)’이란 글씨는 인조가 썼다. 북한산 자락인 데다 골짜기가 깊어 맹수도 출몰했다. 1465년 9월 5일 『세조실록』에는 ‘표범이 난입했다’는 기록이 보인다.

이 후원은 ‘비원(秘苑)’으로 불린 시기가 있었다. ‘비원’은 원래 이곳을 관리하던 관청 이름이었으나 오랫동안 이곳을 지칭하는 이름으로 통했다. 그 이름은 은밀하고 고즈넉하며 신비한 분위기를 풍겼다. 1997년 세계문화유산으로 유네스코에 등재됐다. 숨김의 미학을 추구하는 동양의 정서를 간직한 곳이어서인지 한 조사에서 ‘외국인에게 보여주고 싶은 한국의 이미지 제1호’를 차지한 바 있다.

이 공간은 특히 정조의 자취로 그득하다. 모친 혜경궁 홍씨의 회갑연을 수원에서 치르느라 고생한 가마꾼들을 농산재로 불러 잔치를 베풀어 준 일화는 감동을 준다. 시서화에 두루 뛰어난 표암 강세황에게 직접 후원을 안내하기도 했다. 임금의 후원 가이드는 전무후무한 일이었다. 정조는 학식이 높고 글을 잘 짓는 신하들을 불러 꽃구경과 낚시를 하고 유상곡수를 즐기곤 했다. 정조의 시문집인 『홍재전서』 제6권에 1792년 3월 21일 내원에서의 연회가 기록돼 있다. 채제공과 심환지, 정약용, 박제가, 유득공 등 중신과 그들의 형제, 자제, 조카까지 모두 98명을 불렀다. 망춘정과 존덕정에서 꽃구경한 뒤 부용지에서 낚시를 즐기면서 세심대(洗心臺)의 ‘대(臺)’ 자 운을 따서 돌아가며 칠언시를 지었다. 정조가 흐뭇해하며 운을 뗐다. “온 자리에 화기 가득하니 가인처럼 그대들을 보리라.” 서유구가 받았다. “용루엔 송축하는 소리 드날리고/ 조정엔 명군 현신이 잘도 만났구려.” 서응보도 화답했다. “잔풀은 임금님의 의장을 떠받들고/ 날리는 꽃잎은 성상의 술잔에 가까이 오네.”

|

왕은 붉은색 옷을 입은 사람과 초록색 옷을 입은 사람을 남동으로 나누고, 유생들은 북쪽에 앉혔다. 한 마리를 낚을 때마다 깃발을 올리고 풍악을 울리도록 했다. 구보는 정조가 신하들에게 평생에 잊지 못할 이미지 하나를 선물했다고 본다. 규장각검서이던 유득공(1748~1807)은 ‘돌아와 생각해 보니 꿈속에서 노닌 것처럼 황홀했다(『고운당필기』)’는 후기를 남겼다.

학문을 좋아한 정조는 1776년 이 공간에 규장각을 세웠다. 왕권을 강화하기 위해 인재를 키우던 왕실 도서관이었다. 37세 이하의 유능한 관원들을 선발해 일정 기간 이곳에서 공부하도록 했다. 중국과 조선의 서적 3만여 권을 보관했다. 왕의 글씨나 글을 보관하고 책을 편찬, 발간하기도 했다. 구보는 경관이 수려한 이곳에 공부 시설을 둔 정조의 조치에서 매사에 진지함의 끈을 놓지 않았던 학자 군주의 면모를 확인한다.

부용지 정자에서는 과거에 합격한 생원들을 불러 임금이 직접 면접했다. 생원시에 합격해 이곳으로 초대받은 합격생들은 고진감래 끝에 찾아온 신분 상승의 기쁨을 만끽했을 것이다.

구보는 정조가 49세에 세상을 뜬 사실을 아쉬워한다. 좀 더 오래 살아 후계 구도를 다잡았다면 조선 후기의 난정(亂政)을 막을 수 있지 않았을까 하는 생각을 해본다.

‘백성의 달’을 자처하는 ‘만천명월주인옹(萬川明月主人翁)’ 편액을 내건 존덕정에서 구보는 군주로서의 의무를 다하려 애쓴 현군 정조의 자취를 접하며 태평성대를 구가하던 당시 모습을 아련한 마음으로 그려본다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?