구보의 산보, 그때 그 곳 - 서울 북악산

변안렬·남곤·김상헌 등이 살던 곳

태종 심복들 ‘회맹단’ 결성식 갖고

겸재 키운 ‘조선의 메디치’ 장김 세거

정선, 벗 이병연과 평생 우정 쌓아

만년에 친구 위해 ‘인왕제색도’ 그려

|

북한산 남쪽 지맥인 북악산은 화강암산이어서 백악(白岳)으로도 부른다. 고려 공민왕 때 왜구 퇴치에 공이 컸던 대은 변안렬(1334~1390)이 이 산자락에 별서를 뒀던 사실에 비춰볼 때 그때부터 권력자들이 거처로 선호했음을 짐작하게 한다. 청와대 뒤편 칠궁 터였다. 왕을 낳았지만 왕비가 되지 못한 일곱 후궁의 신위를 모신 곳이다. 당시는 ‘대은암’이라 불렀다.

‘제1차 왕자의 난’ 이후 상심한 태조 이성계가 거처를 잠시 개경으로 옮겼을 때 대은의 별서를 찾아 유숙하기도 했다(『변안렬전』). 총애했던 신덕왕후 강씨가 묻힌 정동의 정릉을 찾을 때였다. 대은암은 경복궁이 법궁으로 기능하면서부터는 권력의 공간으로 자리잡았다. 태종의 심복들이던 ‘회맹단’이 이곳에서 결성식을 갖고 활동에 돌입했다(『태종실록』 4년 11월 4일).

중종 때 영의정을 지낸 남곤도 이곳에 살았고(『한경지략』), 바로 앞 궁정동 ‘무궁화동산’ 자리에 살던 ‘장김(壯金·안동김씨 벼슬파)’의 태두 청음 김상헌이 와서 시를 짓곤 했다. ‘주흥(酒興)에다 시정(詩情)이 경승을 만났으니 외로운 구름 저녁새와 돌아오네(『청음전집)』·대은암).’ 청음의 종손 창흡도 ‘거듭 대은암에 와서 놀며 유자로 읊다’를 남겼다. 청음의 집터에 들어선 ‘안가(安家)’는 1979년 10월 26일 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규에게 시해당한 현장이 된다.

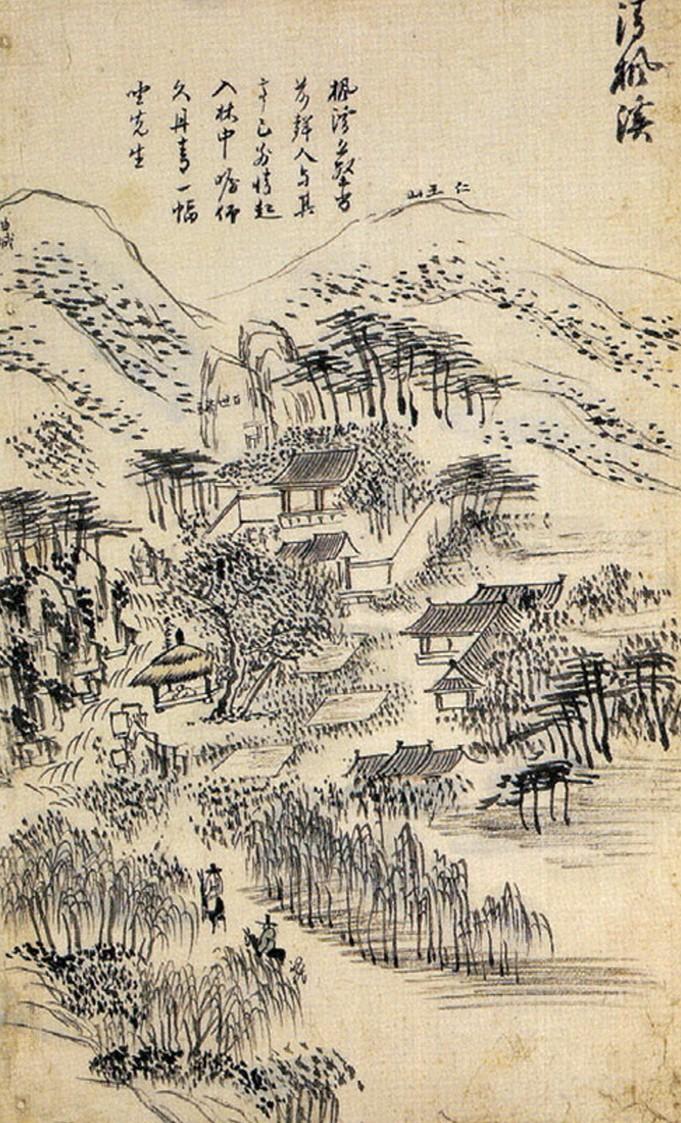

최고 권력의 공간이라 역사적 사건이 많았지만 구보는 다른 시선으로 북악산을 보고 싶어 한다. 인문학적 흔적이 충만했던 공간으로서다. 겸재 정선(1676~1759)의 그림이 매개가 됐다. 간송미술관에서 마주했던 ‘청풍계(淸風溪)’ 연작 속에는 북악의 울창한 숲과 깎아지른 절벽, 콸콸 흘러내리는 폭포수 아래에 격조 높은 집 한 채가 그려져 있다. 마당에 두 개의 사각형 연못이 등장하는데 미술사가들의 해설을 통해 ‘옥을 적시는 연못’인 ‘함벽지(涵壁池)’와 ‘옷고름을 씻는 연못’인 ‘척금지(滌衿池)’였음을 알게 됐다. 각각 ‘인재를 함양한다’와 ‘새사람을 만든다’는 뜻을 담았다.

그 집이 청음 김상헌의 형 김상용(1561~1637)의 집이었다는 걸 구보는 나중에야 알게 됐다. 병자호란 때 세자와 왕족을 시종해 강화도로 피신했다가 성이 함락되자 화약에 불을 질러 순절한 인물이다. 문과에 급제해 예조·이조 판서를 역임했다. 글과 글씨가 뛰어났다.

|

|

겸재는 북악산 아래 청운동에서 몰락한 선비의 장남으로 태어났다. 일찍 부친을 잃고 외가 도움으로 생활하며 가까이에 살던 영의정 문곡 김수항(1629~1689)의 아들 창흡에게 글을 배웠다. 1710년 부친의 사사(賜死)에 충격받은 창흡이 낙향해 경기도 포천에서 지내다 금강산 유람길에 오르자 겸재도 따라나섰다. 이 여행에서 ‘신묘년풍악도첩’을 그렸다. 어릴 적부터 함께 자라며 동문수학하던 겸재의 벗 사천 이병연(1671~1751)도 동행했다. 사천은 겸재의 그림에 찬(贊)을 넣곤 해서 둘은 ‘시중유화 화중유시(詩中有畵 畵中有詩)’를 창작했다.

겸재는 37세에 어진을 그리는 도화서에 들어갔다. 창흡의 형 창집의 추천으로 도화서를 떠나 일반 관직으로 옮겨 양천 현감을 지낼 때는 한강변 풍경들을 담은 ‘경교명승첩’을 제작했다. 선유도·압구정·양화진·개화산 등이 포함됐다. 역시 사천의 찬이 함께했다.

둘의 삶에 ‘장김’ 문곡 집안은 큰 영향을 미쳤다. 북악산 자락서 나고 자란 문곡의 다섯 아들은 모두 성리학과 문장으로 이름을 떨쳤다. 세상에서는 그들을 ‘5창’으로 부르며 재주를 칭송했다. 창집은 부친을 쫓아 벼슬에 나서 영의정을 지냈고, 창흡은 벼슬을 피한 채 ‘조선 후기 최고의 시인’으로 살았다. 그는 특히 진시(眞詩) 운동의 선구자로 추앙받았는데 겸재가 진경(眞境)산수화를 그리는 데 큰 영향을 미쳤다.

진경산수화는 상상해서 그리는 그림이 아니라 직접 눈으로 보고 묘사하는 그림을 일컫는다. 창흡의 진경시는 사천이 계승했다. 그 덕에 사천은 현종과 영조 시대에 걸쳐 당대 으뜸 가는 시인으로 평가받았다(『영조실록』). 『청장관전서』에 기재된 사천의 시들을 보면 그의 시정(詩情)과 인성이 함께 감지된다.

“시든 파초에 빗소리 멎지 않는데/ 웅크린 참새 멍하니 앉았네

한 줄기 쓸쓸한 비가/ 서창의 고요를 씻네” - 이병연 ‘오우(午雨)’

청장관 이덕무는 “사천의 시는 운치가 깊어 청(淸)의 인사들도 ‘당(唐)대와 송(宋)대의 작품을 능가한다’고 평가했다”고 전했다.

구보는 사천과 겸재를 키워낸 ‘장김’ 집안이 ‘조선의 메디치(Medici)’였다고 여긴다. 미켈란젤로, 다빈치 등을 육성하며 문화 양성에 기여한 피렌체의 메디치 가문처럼 ‘장김’ 가문도 인문적 소양을 보였다. ‘5창’ 외에 부친 김수항도 『문곡집』 28권을 남겼을 정도로 문장가였다. 구보는 그의 시 ‘설야독좌(雪夜獨坐)’에서 짙은 서정성을 본다. 벼슬의 정점인 영의정을 지내기도 했지만 장희빈의 소생을 세자로 책봉하려는 숙종의 결정에 반대하다가 죽임을 당한 인물이다. 구보는 숨겨진 그의 고독한 면모가 시에 묻어남을 감지하며 모두가 자신의 양식(樣式)을 버리지 못한다고 여긴다.

“허술한 집에 싸늘한 바람 불어 들고/ 빈 뜰에 흰 눈이 쌓이네

근심스러운 내 마음과 저 등불은 이 밤 재가 다 되었네” - 김수항 ‘설야독좌(雪夜獨坐)’

겸재와 사천은 외지를 돌며 벼슬살이를 하다 만년에 고향인 북악산 자락으로 돌아왔다. 겸재는 경복고등학교 자리에 거주했고, 사천은 북악산 기슭에 취록헌(翠麓軒)을 짓고 살았다. 산 아래 살던 겸재가 자주 드나들었음은 물론이다. 여든 살의 사천이 노환으로 병석에 드러누워 있던 1751년 5월 하순 겸재는 비 온 후 안개가 걷히는 인왕산 풍경을 바라보다 ‘인왕제색도’를 그렸다. 그 ‘몽환적인 풍경 속으로 벗을 초대하고 싶은 마음을 담았다’는 평론가들의 해석이 있다(최완수·오주석). 그림 우하단의 기와집을 취록헌으로 보는 시각이다. 움직이지 못하는 북악산의 친구를 특별한 순간의 인왕산 풍경 안에 앉힌 것으로 본 것이다.

가을날 구보는 북악산을 오르며 ‘조선의 르네상스’를 일궈낸 일군의 인물들이 이곳에서 나고 자란 사실을 상기한다. 새삼 이곳 하늘빛이 눈이 시리도록 푸르름을 본다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?