재조명해 본 광복 80주년의 의미

일제에 의해 대한제국군 해산되자 항거

전국 의병과 함께 40여 년간 독립전쟁

탄압에 살아남은 의병, 중·러서 무장 투쟁

독립군으로 대한민국임시정부 지휘 받아

1940년 中 충칭서 정규군 한국광복군 창설

광복 이후 대한민국 국군 창설에 중요 역할

80년 전인 1945년 8월 15일, 우리는 광복(光復)의 감격 속에 목 놓아 만세를 외쳤다. “대한독립만세, 대한독립만세.” 사람들이 해방 소식을 바로 알지 못해 이튿날이 되어서야 본격적으로 만세 소리가 터져 나왔지만, 그동안의 울분을 토해내는 함성은 순식간에 조선 팔도로 퍼져 나갔다. 광복 80주년을 맞아 그 의미를 되새기며, 의병·독립군·광복군으로 온몸을 바쳐 광복을 이룬 선열의 희생·헌신을 재조명한다.

|

순국선열의 희생과 헌신을 기억

광복은 희생과 투쟁의 결과물이었다. 선조들은 일제의 잔혹한 탄압에 맞서 나라를 되찾기 위해 숭고한 희생을 바탕으로 자유를 향한 투쟁을 쉼 없이 이어갔다. 그 결과 한순간도 멈추지 않는 독립운동과 독립전쟁을 전개했다. 광복절은 일제강점기 고통과 암흑의 시간 속에 독립의 불꽃을 피워 올리고자 자신을 희생한 선열들을 기억하는 의미가 담긴 날이다. 지금 우리가 누리는 번영도, 세계인의 마음을 빼앗은 K콘텐츠의 비상도 그들의 피와 땀이 바탕이 됐다. 독립을 위해 기꺼이 한몸 바친 그들의 정신을 잊지 않고, 다시 대한민국이 나아가는 원동력으로 삼아야 할 이유도 여기에 있다.

아울러 대한제국군, 의병, 독립군, 광복군 그리고 국군으로 이어지는 국권 수호의 역사적 연속성을 되새기는 데도 광복절은 중요한 의미가 있다. 나라가 위기에 처했던 때 대한제국군과 의병은 불굴의 애국정신으로 외세에 맞섰고 독립운동의 시초가 됐다. 독립군은 항일 무장투쟁을 벌이며 우리의 굳건한 독립 의지를 세계에 알렸다. 또한, 광복군은 대한민국임시정부의 정규군으로 일제에 맞서 싸웠다. 우리의 힘으로 독립을 쟁취하려 했던 강한 의지의 발현이었다. 국군은 이런 국권 수호의 역사를 지키고 계승하며 창설했다. 광복절은 의병에서 시작한 자주독립의 정신이 독립군과 광복군을 거쳐 오늘날 국군에까지 단절되지 않고 이어지고 있음을 되새기는 날이다.

|

나라를 되찾기 위한 투쟁의 시작

우리 헌법은 그 전문에서 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통을 계승한다고 명시했다. 이에 국군은 임시정부의 군제인 독립군·광복군을 계승해 창건됐다. 이범석 초대 국방부 장관은 이 같은 내용을 담은 국방부 훈령 제1호를 발령했다.

국방부 군사편찬연구소 『독립군과 광복군 그리고 국군』 등에 따르면 국군의 뿌리인 광복군의 기원을 대한제국군 해산에서 찾는다. 1907년 일제에 의해 고종 황제가 퇴위당하고 대한제국군이 해산되자 군인들은 항거하며 전국의 의병과 함께 40여 년에 걸친 독립전쟁을 시작했다.

의병은 나라가 외세의 침략·찬탈 위기에 처했을 때 자발적으로 일어났다. 1895년 을미의병, 1905년 을사의병, 1907년 정미의병이 대표적이다. 을미의병은 명성황후 시해 사건(을미사변)과 단발령에 대한 반발로 비롯됐고, 을사의병은 일본이 대한제국의 외교권을 빼앗고 통감부를 설치하는 내용을 담은 을사늑약에 대한 분노로 시작됐다. 전국적으로 일어난 봉기에는 양반·유생뿐만 아니라 일반 농민까지 참여해 항일 투쟁의 성격이 뚜렷했다. 정미의병은 고종 황제가 강제 퇴위당한 뒤 일제가 대한제국 군대를 해산시키자, 해산된 군인들이 의병에 합류하면서 일어났다.

의병은 준정규전적 형태로 전개됐다. 전국 의병부대가 연합해 13도 창의군을 결성하기도 했다. 일제가 강력하게 탄압해 많은 의병이 희생됐고, 남은 의병은 중국 동북지역(만주)과 북간도(연변), 러시아 연해주 등으로 이주해 항일 무장 독립운동의 기반을 세웠다. 한반도와 가까운 압록강·두만강 대안지역으로, 독립운동을 지속적·효과적으로 추진할 수 있는 장소였다. 이를 바탕으로 의병은 항일 무장투쟁을 이어가며 독립군의 주축을 이뤘다. 봉오동전투와 청산리전투에서 활약한 홍범도 역시 의병장이었다.

독립군은 1919년 3·1운동이 계기가 돼 여러 지역에 걸쳐 부대가 조직됐다. 1920년 6월 봉오동전투에서 홍범도가 이끄는 대한독립군 연합부대가 중국 길림성 봉오동에서 일본군을 크게 무찔러 승리를 거뒀다. 같은 해 10월 청산리전투에서는 김좌진의 북로군정서와 홍범도의 대한독립군 연합부대가 6일간 10여 차례 대규모 일본군과 전투를 벌여 대승을 거뒀다.

1930년대 일제의 중국 침략이 본격화하며 군사 활동에 제한을 받았지만, 한·중 연합작전과 의열 투쟁으로 활로를 모색하는 등 부단한 노력을 기울였다. 한국독립군은 쌍성보전투, 대전자령전투에서 큰 승리를 거뒀다. 김원봉이 조직한 의열단은 자신의 희생을 감수하며 일본 고관을 암살하거나 일제 기관을 폭파하는 투쟁을 전개했다. 김구가 이끈 한인애국단의 이봉창은 일본 도쿄에서 일왕에게 폭탄을 던졌고, 윤봉길은 상하기 홍커우공원에서 폭탄을 투척해 일본군 고위 장성을 처단했다. 이들의 의거는 중국과 국제사회에 우리의 독립 의지를 알리는 계기가 됐다.

의병-독립군-광복군으로 이어지는 국군의 뿌리

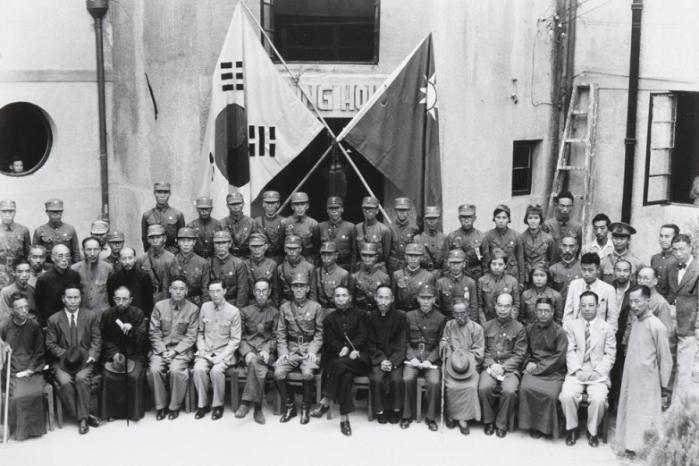

의병과 독립군의 정신·가치를 이어받은 한국광복군은 1940년 9월 대한민국임시정부가 중국 충칭에서 창설한 정규군이다. 임시정부의 군으로 대일 항전의 구심점 역할을 했다.

태평양전쟁이 발발하자 임시정부는 1941년 12월 10일 일본에 선전포고했다. 1943년 8월부터 1945년 7월까지 한국광복군 인면전구공작대가 인도·미얀마 전선에서 연합국인 영국과 공동작전 아래 직접 대일항전도 펼쳤다. 미국 전략정보국(OSS)과는 국내진공작전(독수리작전)을 계획·준비·실시해 연합국의 일원으로 제2차 세계대전의 승전국 지위를 확보하고자 했다. 1945년에는 특수훈련을 마친 요원들이 국내에 투입해 일본군과 직접 전투를 벌일 계획이었다. 일본이 항복하면서 무산됐지만, 우리의 힘으로 조국의 독립을 쟁취하려던 의지를 보여주는 역사였다.

광복 이후 광복군은 대한민국 국군 창설에 중요한 역할을 했다. 광복을 맞은 우리는 미 군정의 뱀부계획(Bamboo Plan)에 따라 국방준비작업을 추진해 나갔고, 1948년 8월 15일 정부 수립에 이어 바로 국군을 창설했다. 창군 과정에서 국군의 주체는 광복군이 돼야 한다는 역사 인식이 있었다. 광복군과 임시정부 주요 인물들이 국군의 토대를 마련하는 데 앞장선 것도 이런 이유에서다. 서현우 기자

오늘의 뉴스

Hot Photo News

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?