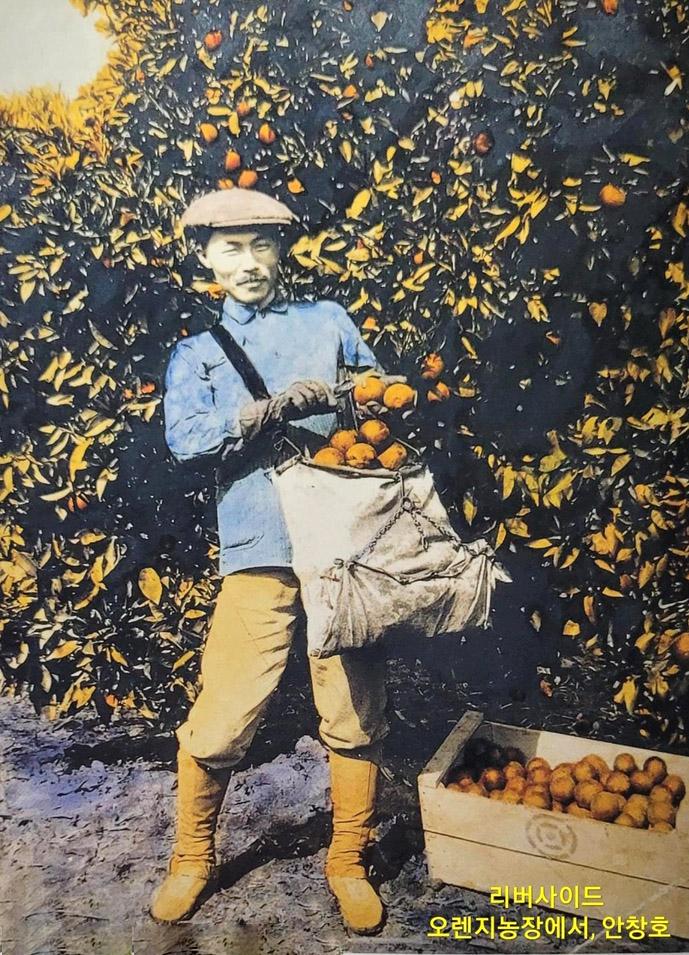

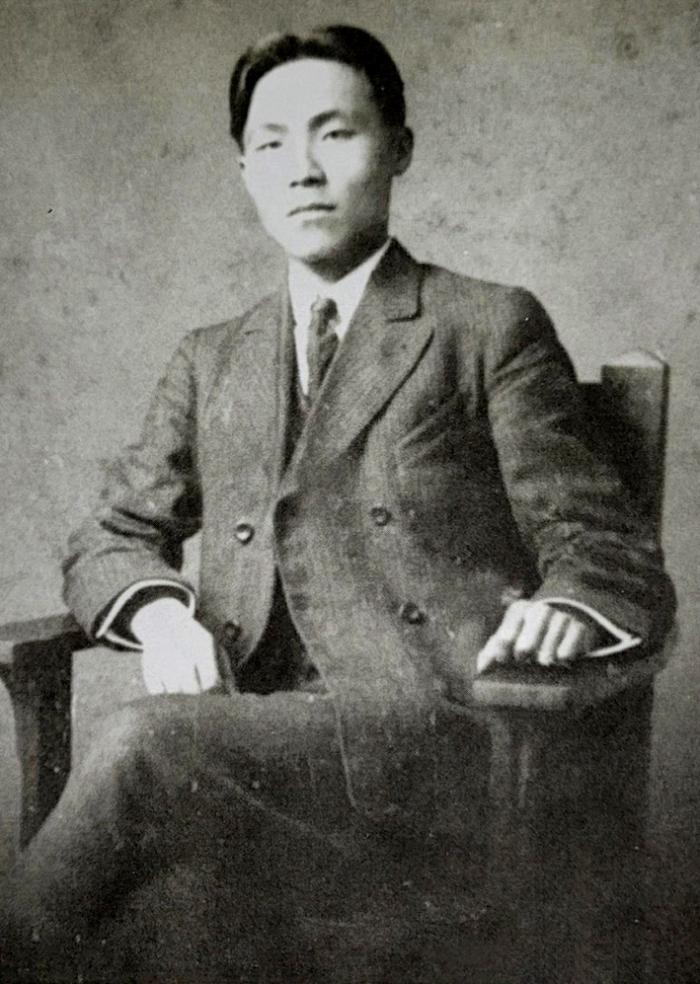

도산 안창호를 만나다

미주 최초의 한인타운 ‘파차파 캠프’와 공립협회

미 오렌지농장 한국인 근로자들 계몽

성실함 강조 농장주 신뢰…일자리 쑥쑥

판자촌 인수 마을 만들고 학교·교회도

주민들 회비·기부금 독립운동 큰 역할

공립협회 설립 해외 한인 대표기구 역할

국권 빼앗기자 체계적 항일운동 결심

대한신민회 결성 1907년 귀국길 올라

귤 하나를 정성껏 따는 것도 애국의 길

1900년대 초 캘리포니아 리버사이드 지역은 미국 제일의 오렌지 생산지로, 미 전체 생산량의 약 50%를 차지할 만큼 호황을 이뤘다. 기후와 토양이 적합할 뿐만 아니라 새 품종(네이블오렌지)을 도입해 고품질의 오렌지를 생산하고 있었다.

이 소문을 듣고 하와이 사탕수수밭에서 노예처럼 일하던 한국인 노동자도 로스앤젤레스(LA)로 모여들었다. 이들을 지도하기 위해 1904년 도산 안창호 부부도 리버사이드로 이주했다.

현지에 도착한 도산이 이강, 임준기 두 동지와 함께 현지 사정을 살펴보니 일본인과 중국인이 권리를 선점해 한국인 근로자는 이들 밑에서 차별대우를 받거나 일자리를 얻기조차 어려웠다.

그런 사정을 파악한 도산은 농장주와 직접 계약해 한인노동알선소(Korean Labor Bureau)를 세워 동포 근로자들에게 일자리를 나눠 줬다. 한편 불성실한 작업 태도로 귤을 상하게 하는 동포의 모습을 본 도산은 직접 시범을 보여 주며 “미국 농장에서 귤 하나를 정성껏 따는 것이 나라를 위하는 일”(주요한 『안도산전서』)이라고 반복해 가르쳤다.

그 결과 농장주의 신임을 얻어 일자리가 늘어나고 동포들의 생활도 점차 향상됐다. 동포들은 큰일이든 작은 일이든 맡은 바 정성을 다하는 게 자신에게 이익이 될 뿐만 아니라 국가를 위하는 일도 된다는 것을 깨닫게 됐다.

한국인 노동자가 더욱 늘어나자 이들의 영어교육을 위해 도산은 별도의 집을 마련해 야학을 열고 교회 목사에게 부탁해 자원봉사 교사를 모집했다. 이제 안정된 생활을 위해 무엇보다 필요한 것은 주택이었다.

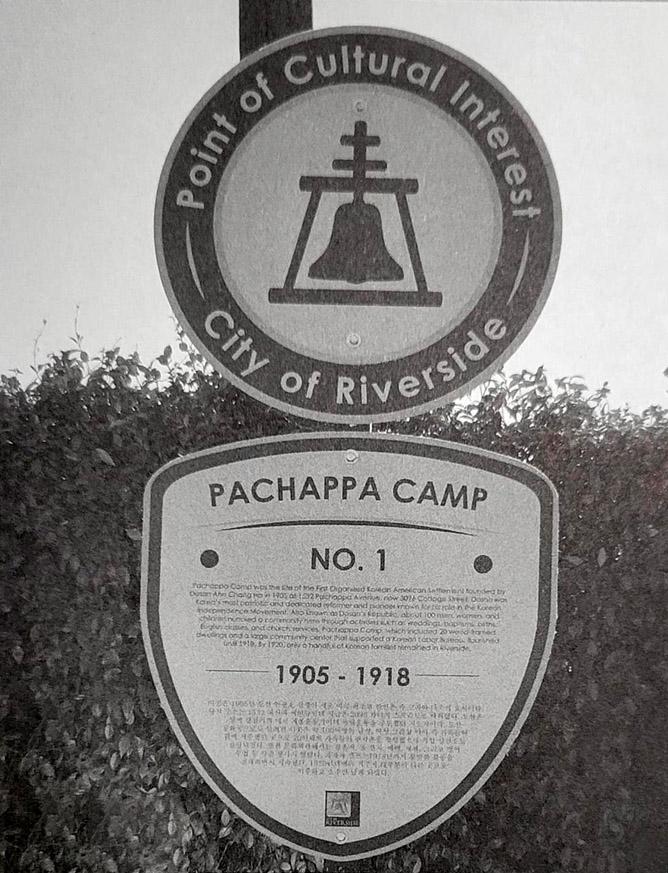

미국 최초의 한인타운 ‘파차파 캠프’

도산은 파차파 거리(1532 Pachappa Avenue)에 있는 유니언 퍼시픽 철도회사 직원들이 사용했던 17개 동의 판자촌을 인수해 ‘파차파 캠프(Pachappa Camp)’를 설치했다. 비록 판잣집이었지만, 집 없이 떠돌아다니던 동포들에겐 낙원이나 다름없었다.

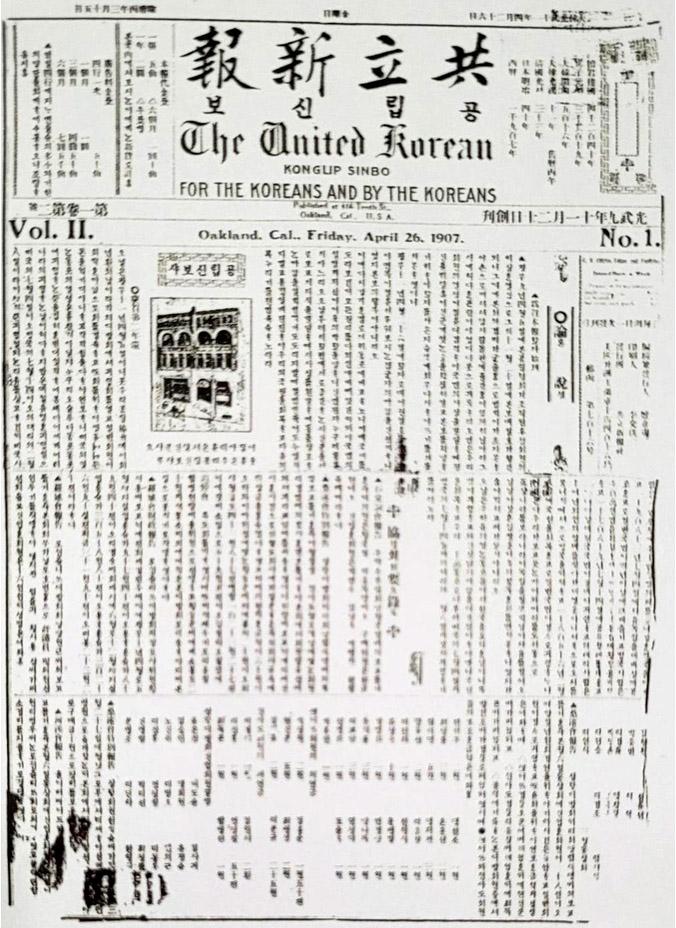

점차 생활이 안정되자 결혼도 하고 아이도 낳아 기르면서 자연스럽게 마을이 형성됐다. 1905년 도산은 49명의 회원으로 공립협회를 조직했다. 이어 학교와 교회를 세우고 ‘공립신보’를 발행했다. 경찰을 둬 치안을 유지하고, 규칙을 만들어 자율적 자치공동체로 발전시켰다. 이것이 미국 최초의 한인타운이다(장태한 『파차파 캠프: 미국 최초의 한인타운』).

1905년 11월 22일 자 ‘공립신보’엔 ‘노동 호황’이라는 제목으로 한인 근로자들을 유인하는 광고까지 게재했다. 한국인 근로자는 급격하게 증가해 1907년 무렵에는 회원이 150명으로 늘었다. 가족까지 합하면 200명 이상, 계절 노동자까지 합하면 300명이 넘기도 했다. 이는 미국 최초, 최대 규모의 ‘한인타운’이었다. 어떤 동포들은 이를 ‘안도산 공화국’으로 부르기도 했다.

동포들이 많이 몰려들다 보니 다른 지역에서 빚을 지고 도망친 사람들도 있었다. 언제나 몇몇 신용 없는 교포가 전체 한국인의 신뢰를 떨어뜨린다. 도산은 이들이 먼저 있던 곳에 편지로 빚진 금액을 확인해 품삯을 주는 날 조금씩 떼어 빚을 갚도록 했다.

이런 도산의 가르침은 마침내 효과를 나타내기 시작했다. 농장 주인들은 한국인이 ‘귤 한 개를 따도 자기 일처럼 정성을 다한다’는 것을 알게 됐고, 한국인을 향한 믿음은 더욱 높아졌다. 이에 동포들의 생활도 한결 윤택해졌다. 정직과 신용이 곧 경제적 이익으로 돌아온다는 것을 체험하게 된 것이다.

도산이 리버사이드에 설립한 파차파 캠프와 공립협회는 동포 생활공동체의 첫 실험장이었다. 이는 도산이 평생 구상하고 추구한 모범촌(이상촌) 운동의 모델이며, 민주적 리더십의 성공사례라고 할 수 있다. 또한 정직하고 근면한 삶이 곧바로 현실적 이득을 가져다준다는 것을 동포들에게 실증적으로 보여 준 사례이기도 하다. 후일 1911년 대한인국민회 북미지방총회가 열린 곳도 이곳이다. 상하이임시정부의 독립자금을 지원한 것도 이곳 한인타운 주민들이 정기적으로 내는 회비와 의연금·기부금 등이 큰 역할을 했다.

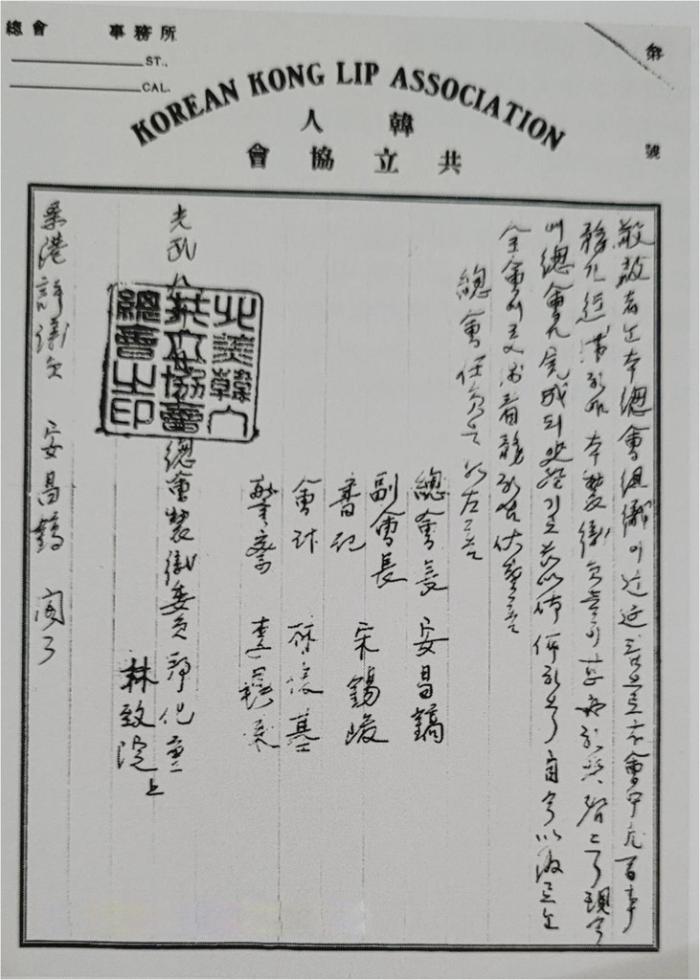

샌프란시스코의 공립협회

리버사이드 파차파 캠프를 중심으로 자립의 토대가 마련되자 도산은 동지들의 권유를 받아들여 다시 미 샌프란시스코로 돌아갔다. 넓은 곳에서 더 큰일을 해 달라는 동지들의 뜻을 기꺼이 받아들였다.

도산은 1905년 4월 5일 샌프란시스코에 공립협회를 설립하고, 리버사이드 공립협회를 지회로 편입했다. 공립협회의 주된 목적은 상부상조와 조국 광복이었다. 11월 14일에는 샌프란시스코 중심가(Pacific Street)에 3층 집을 회관으로 사들이고, 20일부터 ‘공립신보’를 발행했다. 그 후 오클랜드를 비롯한 6개 지역에 지회를 설립하고, 1908년에는 시베리아와 만주 지역에까지 지회를 만들었다.

1909년에는 대한인국민회로 개편돼 명실상부한 해외 한인들의 대표기구로 발전했다. 1905년 외교권을 일제에 빼앗긴 뒤에는 공립협회가 태극기를 걸고 한국 교포들의 외교적 대표기관 역할을 했다.

러일전쟁으로 러시아마저 제압한 일본은 1905년 을사늑약을 체결해 외교권을 박탈하고 통감부를 설치했다. 또 일본은 ‘영일동맹’에 이어 미국과 ‘가쓰라·태프트 밀약’을 맺었다. 강대국들로부터 조선 지배권을 인정받은 셈이다. 뜻있는 유생(儒生)들이 애국계몽운동과 의병운동으로 대항하고 있었으나 일제의 치밀하고 간교한 시나리오에 따라 일부 친일파의 협조로 진행되는 한국 침탈 과정을 저지하기에는 역부족이었다.

이미 자신의 삶을 동포와 조국을 위해 내놓은 도산이 바람 앞에 등불처럼 가물거리는 조국의 현실을 멀리서 바라보고만 있을 순 없었다. 도산은 이강, 임준기와 여러 날 논의를 거듭한 끝에 좀 더 조직적이고 체계적인 항일운동을 해야 한다는 결론에 도달했다. 그리하여 정재관, 김성무, 신달원, 송석준, 박영순, 이재수 등의 동지를 규합해 신고려회(新高麗會)를 조직했다.

‘신고려회’는 곧 한국어 명칭을 ‘대한신민회(New Korean Society)’로 변경했다. 남은 동지들이 노동으로 재정적 후원을 하기로 하고, 1907년 도산은 대한신민회 대표 자격으로 귀국길에 오른다. 다음 회부터 조국에서 펼쳐지는 눈부신 도산의 활약상을 보게 될 것이다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?