대한제국의 군인들 - 46. 북로군정서의 용장들

1920년 2월 북간도서 설립된 사관학교

나중소·김규식·이범석 등 교관 맡아

체계적 교육으로 정예 장교·병사 양성

봉오동전투 패한 일본군 대대적 반격

연합한 독립군 청산리서 빛나는 승리

만주에도 공산당 출현 좌우 투쟁 벌여

김좌진·김규식 등 잇따라 피살 당해

|

압록강 북쪽의 서간도에 ‘서로군정서(西路軍政署)’를 비롯한 여러 독립군부대가 있었던 것처럼 두만강 북쪽의 북간도에도 많은 독립군부대가 있었다.

항일무장투쟁 역사에 빛나는 봉오동전투와 청산리전투는 모두 ‘북로군정서(北路軍政署)’를 비롯한 북간도의 독립군부대가 수행한 전투였다.

가장 유명한 전투인 청산리전투 하면 우리는 김좌진과 북로군정서를 떠올린다. 김좌진도 훌륭한 지휘관이었지만, 북로군정서를 정예군으로 만든 주역은 대한제국군 무관 출신들이었다.

1919년 10월, 북간도에서 독립군부대 ‘대한군정서(大韓軍政署)’가 발족했다. 대한군정서는 공식 명칭보다 북로군정서라는 이름을 사용했다. 서간도의 서로군정서와 구별하기 위해서였다. 1920년 2월, 김좌진이 지린(吉林)성 왕칭(旺淸)현에 사관연성소를 설립했다. 나중소, 김규식, 이범석 등이 사관연성소의 교관을 맡았다. 중국 윈난(雲南) 육군강무학교를 졸업한 이범석은 약관 20세의 청년이었고, 나중소와 김규식은 대한제국군 무관 출신이었다.

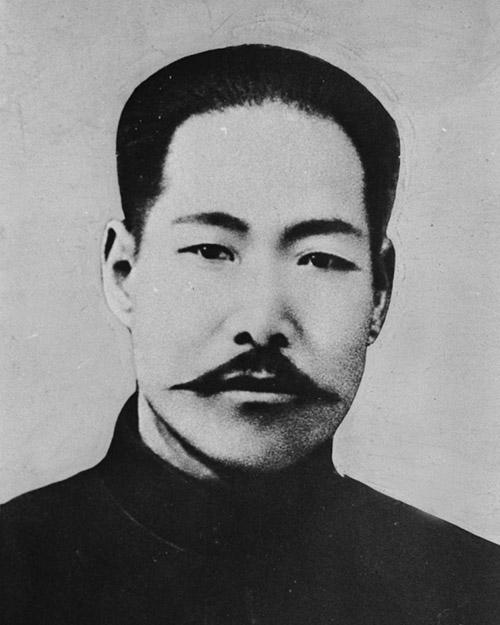

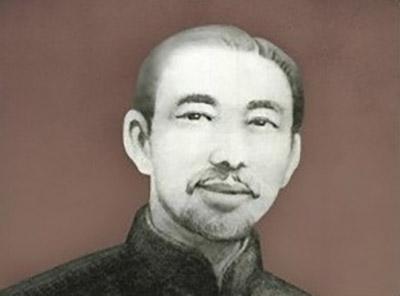

육군참위 출신인 김규식은 1907년 일본이 군대를 해산하자 의병을 일으켜 경기도 양주와 강원도 철원 일대에서 일본군과 싸웠던 용장이었다. 1912년에 만주로 망명했다. 육군부위 출신인 나중소는 50세였던 1917년 만주로 망명한 노익장으로 북로군정서가 창설될 때부터 김좌진과 함께한 인물이었다. 나중소가 사관연성소의 교수부장을 맡았다. 그해 4월경 이장녕이 합류했다. 육군부위 출신인 이장녕은 신흥무관학교 창설 때부터 교관과 학도단장을 거쳐 교장대리까지 지낸 인물이었다. 사관연성소를 개교한 김좌진이 간곡히 초빙해 합류한 것이다. 강화린, 오상세 등 이장녕이 가르친 신흥무관학교 졸업생 10여 명도 교관으로 합류했다.

교관들은 300여 명의 생도를 6개월간 교육했다. 비록 단기 과정이었지만, 생도들은 군사학·전술·사격술 등을 체계적으로 배우며 유능한 장교로 변모했다. 사관연성소의 교관들은 생도들뿐만 아니라 일반 병사들의 교육에도 심혈을 기울였다.

청산리전투가 일어나기 한 달 전인 1920년 9월, 사관연성소가 298명의 제1회 졸업생을 배출했다. 이들은 교성대(敎成隊·연성대)로 편성됐다.

한편 훈련을 마친 일반 병사들도 보병대로 편성됐다. 체계적인 훈련을 받은 북로군정서 교성대와 보병대는 총병력 1600여 명으로 만주지역에서 가장 강력한 독립군으로 성장했다.

북로군정서가 치르게 되는 청산리전투는 왜 일어났을까? 1919년 3·1운동 이후 만주지역에서 무려 30개 이상의 무장 독립군부대가 결성됐다. 1919년 8월, 홍범도가 지휘하는 대한독립군 200여 명이 함경남도 혜산진으로 쳐들어가 일본군과 일전을 벌였다. 혜산진전투를 신호탄으로 만주지역의 독립군들이 빈번하게 국내진공작전을 벌였다.

1920년 1월, 일본이 만주 군벌 장쭤린(張作霖)에게 만주에서 독립군부대들을 추방하라고 압력을 넣었다. 같은 해 5월에는 일본군과 장쭤린 군대가 합동수색대를 편성해 독립운동 근거지를 습격하고 독립운동가들을 체포하기 시작했다. 일본군이 대규모 병력을 만주에 파견하는 사태를 우려한 장쭤린은 독립군에 만주에서 떠나라고 최후통첩을 보냈다.

1920년 6월, 함경북도 나남에 주둔하던 일본군 19사단의 1개 대대 병력이 두만강 바로 북쪽 왕칭현의 조선인 부락 봉오동(鳳梧洞)으로 진격해 왔다. 하지만 일본군은 홍범도의 대한독립군, 최진동의 군무도독부, 안무의 국민회군 등 연합 독립군의 유인 매복전술에 휘말려 157명이 전사하고 300여 명이 부상하는 패배를 당한 채 도주하고 말았다.

봉오동전투에서 참패한 일본군이 엄청난 병력을 만주에 투입했다. 나남의 19사단을 주력 부대로 서울 용산의 20사단, 연해주 주둔 11·13·14사단의 일부 병력, 북만주파견군과 관동군에서 차출한 병력까지 총 2만여 명에 달하는 대병력이었다. 위기를 느낀 독립군부대들이 백두산 산림지역으로 이동했다. 10월 12~13일, 북로군정서가 백두산 부근 청산리(靑山里)에 도착했다. 백두산 부근에는 이미 대한독립군, 군무도독부, 국민회군 등으로 구성된 독립군 연합부대가 집결해 있었다. 연합부대의 총지휘는 홍범도가 맡았다.

김좌진은 북로군정서의 간부진을 개편했다. 참모장에 나중소, 연성대장에 이범석, 중대장에 신흥무관학교 출신인 강화린과 오상세 등을 임명했다. 노련한 교관 이장녕은 전투부대의 후방 지원을 맡았다. 10월 21일부터 26일까지 김좌진의 북로군정서와 홍범도의 연합부대가 추격해 온 일본군과 10여 차례의 전투를 벌였다.

대한민국임시정부 자료에 의하면 일본군 전사자는 1200여 명, 부상자는 2100여 명이었다. 이에 비해 독립군 전사자는 130여 명, 부상자는 220여 명이었다.

이 전투가 바로 독립군 전투사에 길이 빛나는 청산리전투다. 청산리전투 후에도 대한제국 무관 출신들은 끝까지 항일투쟁의 길을 걸었다.

1924년부터 서간도의 교포사회는 참의부(參議府)와 정의부(正義府)가, 북간도의 교포사회는 신민부(新民府)가 통치했다. 이들 삼부는 일종의 교포 자치정부였다. 김좌진은 1925년 3월 설립된 신민부에 참여했다. 신민부 지도부는 북로군정서 출신들이었다. 행정부에 해당하는 중앙집행위원회 위원장은 김혁이, 군사부 위원장 겸 총사령관은 김좌진이 맡았다.

하지만 얼마 후 교포사회에 새로운 적이 출현했다. 공산당이었다. 1926년 5월, 북간도 헤이룽장(黑龍江)성 닝안(寧安)에 조선공산당만주총국(朝鮮共産黨滿洲總局)이 설치됐다. 곧이어 공산주의와 민족주의 계열의 투쟁이 시작됐다. 당시 수많은 민족주의 계열 독립운동가가 공산주의자들에게 암살당했다.

김좌진(金佐鎭·1889~1930)은 애통하게도 1930년 1월 공산당원 박상실에게 피살됐다. 1962년 건국훈장 대한민국장이 추서됐다. 김규식(金奎植·1882~1931)도 신민부에 참여했다. 1931년 공산주의자 최악의 사주를 받은 공산당원에게 피살됐으며, 1963년 건국훈장 독립장이 추서됐다. 나중소(羅仲昭·1867~1928)는 신민부 중앙집행위원회의 참모부 위원장을 맡았다. 1928년 지린성 둔화(敦化)현에서 순국했으며, 1963년 건국훈장 독립장이 추서됐다. 이장녕(李章寧·1881~1932)은 신민부의 참의원 등을 역임했다. 1932년 일본의 사주를 받은 마적단에 가족과 함께 살해됐으며, 1963년 건국훈장 독립장이 추서됐다.

해당 댓글을 삭제하시겠습니까?

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?