구보의 산보 - 그때 그곳

서울 삼청동 ‘취운정’

신선에 제사 지낸 소격전 있던 곳

세력가 민태호·민영익 부자 소유

김옥균 등 개화파 갑신정변 모의

유길준 서양 소개 ‘서유견문’ 집필

나철, 단군 모시고 ‘대종교’ 공포

6·10만세운동 사전 논의도 이뤄져

경성도서관 설립 숲속 도서관으로

|

종로구 북악산 자락에는 삼청공원이 있다. 종로구민의 사랑을 받는 곳이다. 삼청동은 산과 물과 인심 세 가지가 모두 맑아 ‘삼청(三淸)’이라는 지명을 얻었다. 하늘·땅·별에 사는 세 신선 태청(太淸)·상청(上淸)·옥청(玉淸)에 제사 지내던 관청인 소격전(昭格殿)을 이곳에 두었을 정도로 청정 공간이었다. 삼청동을 필두로 인왕동(인왕산)·쌍계동(낙산)·백운동(북악산)·청학동(남산) 등이 한양의 5대 경승지로 꼽혔다(『용재총화』). 이긍익은 『연려실기술』에서 “맑은 샘물이 낭떠러지의 허공에 뿌려져 흰 무지개를 드리운다. 흩어지는 물방울은 구슬이 뛰는 것 같다”고 삼청동을 예찬했다. 『홍재전서』는 “선학이 울어 대니 그 소리가 구천에 닿는구나”라고 썼고, 박지원은 『연암집』을 통해 “삼청동 구름 낀 숲은 바라봐도 아득하다”고 읊으며 깊고 푸른 숲에 신비감을 부여했다.

이 삼청동에 방점을 찍은 존재가 취운정(翠雲亭)이었다. 취운정은 이 일대뿐 아니라 서울의 대표적인 정자로 꼽혔다. 구보는 ‘맑고 푸른 구름’이라는 뜻의 ‘취운’이 북악산 정기를 받은 삼청동의 푸른 빛을 표현한 것 아닌가 여긴다. 취운정은 20세기 들어서도 주목받았다. 19세기 말 민씨 척족의 수장이던 세력가 민태호와 민영익 부자 소유의 토지였던 까닭이다. “취운정은 푸른 송림이 우거지고 맑은 샘물이 솟아나는 데다 사정(射亭)이 있어 문인과 지사들이 한적한 여유를 누리고 왕실 종친과 대신들이 활을 쏘는 곳이었다”고 대한매일신보는 1908년 6월 24일 자에 썼다.

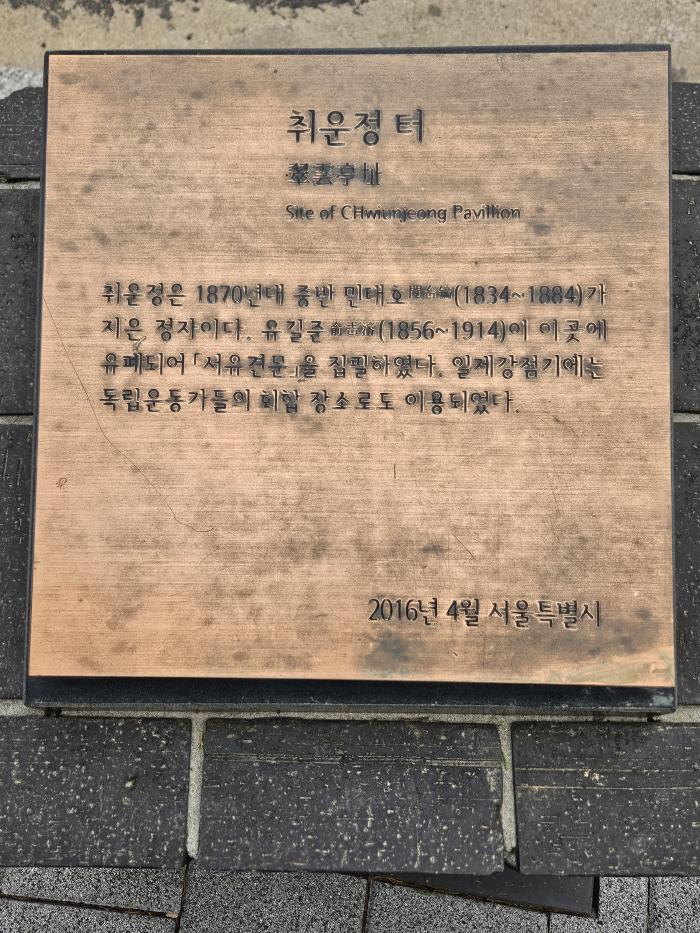

삼청공원 앞 감사원 제3별관 맞은편에 서 있는 취운정 표석에는 ‘1875년 무렵 민씨네가 취운정 정자를 지었다’고 쓰여 있으나 1920년 동아일보는 ‘여흥 민씨 민태호가 1840년대에 지었다’고 소개해 구보는 그 무렵 경치 좋은 곳이면 정자가 들어섰던 풍습에 따라 이 공간에 지명을 딴 정자가 세워졌을 것으로 유추한다. 조선 말 취운정 공간은 국왕과 왕족들이 경복궁에서 창덕궁이나 창경궁, 종묘, 북묘 등지에 나아갈 때 종로의 번잡을 피하는 코스로 활용됐다(동아일보, 1928.8.5.). 현재의 감사원에서 성균관대로 빠지는 산길이었다.

|

|

|

취운정은 개화파의 산실이어서 근대의 태동지로서도 기능했다. 이 근처에 살던 김옥균, 홍영식, 서광범 등 개화파 인사들이 모여 내외 정세를 토론하고 개혁안을 구상하며 1884년의 갑신정변을 모의했다. 개화파는 정변 첫날 민태호를 부패정치의 원흉으로 지목해 참살했다. 구보는 ‘개화파들이 민태호의 별장에 모여 집주인을 제거할 거사를 논의했다’는 설은 사리에 맞지 않으므로 김세민의 “취운정이 정자가 아니라 땅 이름이었다”는 주장이 타당성이 있다고 여긴다. 민태호가 처단되고 뒤에 민영익이 고종 폐위음모사건에 연루돼 상하이로 망명해 그곳에서 생을 마감하면서 취운정은 민씨의 수중에서 왕실로 넘어갔다. 1909년 5월 고종의 사촌 형인 완순군 이재완이 취운정 내 사람들을 모두 내쫓은 뒤 표목을 세우고 건축에 나서 이듬해 7월 단청 입힌 정자를 완성했다(대한매일신보, 1910.7.26.). 취운정은 시회 장소로 지어졌으나 완공되자마자 바로 귀족들의 놀이터가 돼버렸다. 학부대신 이재곤을 중심으로 완흥군 이재면(흥선대원군의 장남), 총리대신 이완용, 내부대신 박제순, 중추원의장 김윤식 등이 발기해 한성구락원이라는 관인구락원(官人俱樂園) 공간으로 사용했다(황성신문, 1906.6.1.). 일반에 공개하지 않는 VIP 전용 클럽이었던 셈이다. 1922년 취운정 1만4000평을 공원으로 조성하려는 시민운동이 펼쳐졌으나 일본인 부호에게 매각됐다(동아일보, 1928.8.5.). 세월이 흘러 이곳에는 삼청공원이 들어선다.

취운정 근대화와의 인연은 유길준(1856~1914)이 이곳에서 구미 탐방기인 『서유견문』을 집필한 사실이 한몫을 한다. 유길준은 최초의 국비장학생으로서 일본과 미국, 유럽 방문을 마치고 1885년 12월에 돌아오자마자 바로 체포됐다. 김옥균, 홍영식, 박영효 등 개화파와의 친분 탓이었다. 개화파는 전 해에 입헌군주제를 주창하는 쿠데타를 일으켰다가 실패했다.

유길준은 처음 포도대장 한규설의 집에 연금됐다가 1887년 가을부터 취운정으로 옮겨졌다. 유길준의 연금 장소는 취운정 내 백록동에 있는 민영익의 별장이었다(『유길준전』). 유길준은 이곳에서 연금생활을 하면서 책을 썼다. 서양의 근대 문명을 상세히 소개한 최초의 책이었다. 1889년 완성했지만 국내 상황 탓에 출간하지 못하다가 1892년 연금에서 풀려나고 1894년 갑오개혁을 거친 후 일본에서 출판했다. 출판사를 운영하던 친한(親韓) 지식인 후쿠자와 유키치의 도움 덕이었다. 유길준은 1894년 갑오개혁 이후 김홍집 내각에 참여하며 『서유견문』을 갑오경장에 활용했다. 청(淸) 속방에서 독립, 신분 계급 타파, 인재 탕평 등용, 조혼 금지, 부녀자 재가 허용 등의 정책 지침이 ‘홍범 14조’에 담겼다. 취운정에서 탄생한 『서유견문』이 근대화의 안내서가 된 것이다(『서울육백년사』).

1909년 2월 5일에는 대종교의 창시자 나철(1863~1916)이 취운정 터에서 단군의 신위를 모시고 ‘대종교(단군교)’ 포명서를 공포(『국학연구』)했고, 6·10만세운동(1926)도 이곳에서 사전 논의됐다.

취운정 위쪽에는 가정이라는 이름의 약수터가 있었다. 이 약수터는 도성 사람들에게 유명해서 청계천 2가 광통교 부근에 살던 소년 시절의 박태원도 자주 산책을 했다(『천변풍경』). 계몽운동가였던 좌옹 윤치호(1865~1945)도 아침마다 이곳에 올랐다(『별건곤』 1926.12). 박태원은 미염의 좌옹이 손으로 얼굴을 비비고 기지개를 켜며 호흡운동을 하는 걸 지켜보곤 했다. ‘가정’이라는 이름이 있었지만 사람들은 으레 ‘취운정 약수터’라 불렀다.

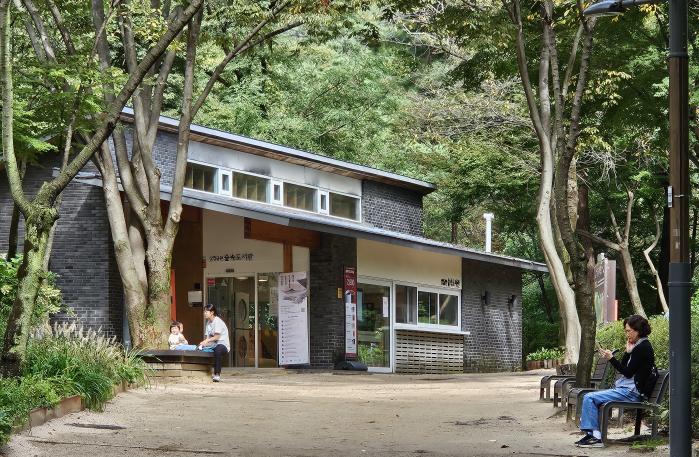

1920년 11월 27일 취운정 공간에 경성도서관이 들어섰다. 보성전문학교 교장을 역임한 윤익선이 천도교의 후원을 받아 세웠다(종로도서관). ‘독서하는 국민’을 만들기 위함이었다. 2013년 삼청공원 안에 세워진 ‘숲속 도서관’은 이 경성도서관의 맥을 잇고 있다.

『서유견문』 집필지에서 도서관으로 이어지고 다시 민족운동의 메카로 역할한 삼청공원 취운정 옛터를 거닐며 구보는 그 공간에 절로 경배하는 마음이 된다. 사진=필자 제공

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?