국제 이슈 돋보기

전략 경쟁기 미 국방전략의 연속성과 변화 ② 군사력 기획 구상의 주요 동향

2025 국방전략서 ‘이원적 인식’ 보여줘

중국을 유일한 ‘추격하는 위협’으로 평가

이란·북한·테러조직은 ‘이차적 위협’

동맹·우방국에 주도적 대응 역할 부여

미국은 확장 억제 등 맞춤형 지원 한정

새 접근법 군사력 기획 구상 반영 관심

|

미국 국방전략을 통해 제시해야 할 핵심 주제 중 하나는 ‘군사력 기획 구상(force planning construct)’이다. 이는 전쟁 수행 논리를 고려한 군사력 기획의 방향성을 제시하는 것이다. 미 군사력의 적정 규모 판단을 위한 기반 논리를 제공하기 때문에 ‘군사력 규모 구상(force sizing construct)’으로도 명명된다.

탈냉전 도래를 계기로 미 국방조직은 군사력의 대대적 축소를 전제로 지역전쟁 수행 논리를 전면적으로 재구성했다. 그 결과 기반전력(Basic Force) 개념이 공식화됐다. 미 군사력 규모를 25% 축소하는 동시에 대서양 전력과 태평양 전력을 운용하면서 두 개 지역에서 동시에 발생할 수 있는 전쟁에 대비하겠다는 내용이다. 1993년의 전면검토계획(BUR·Bottom-Up Review) 역시 이러한 전쟁 수행의 논리를 탈냉전기 미 군사력 건설을 위한 최선의 대안으로 규정했다.

전쟁 수행의 대안적 논리도 검토됐다. 예를 들어 1993년의 전면검토계획은 하나의 지역전쟁을 수행하는 동시에 다른 하나의 지역전쟁 가능성을 억제하는 방안도 살폈다. 2012년 공개된 국방전략지침(DSG·Defense Strategic Guidance)에서도 하나의 주요 지역에서 전쟁을 수행하면서 다른 지역에서 적대국의 공격 의지를 차단하겠다는 접근법을 공식화했다. 이른바 ‘승리와 저지(win and hold)’ 개념이다. 이 개념은 2014년 공개된 ‘4년 주기 국방검토보고서(QDR·Quadrennial Defense Review)’에서도 강조됐다. 하나의 적대국을 격퇴하면서 다른 적대국의 공격 의지를 거부(deny)하거나 감당할 수 없는 비용을 부과하겠다는 내용이다.

버락 오바마 행정부 시기 제시된 ‘승리와 저지’ 개념은 국방예산의 제약 상황에서 대규모 지상군 주둔이 필요한 안정화 작전을 수행하는 동시에 다른 주요 지역에서도 동시에 전쟁을 수행하기 불가능하다는 미 국방조직의 인식을 보여주는 것이다. 반면 트럼프 집권 1기 미 국방조직은 두 개 지역전쟁의 동시 수행 논리가 중국과 러시아라는 두 전략 경쟁국을 상대로 적합하지 않다는 문제의식을 제기했다. 이들 국가와는 동시 전쟁 수행이 불가능하기 때문이다.

이러한 맥락에서 2018 국방전략서(NDS)는 다음과 같이 밝혔다. ‘전시 상황에서 총동원된 미 합동군은 하나의 강대국에 의한 공격을 격퇴할 수 있어야 한다. 동시에 다른 지역에서의 기회주의적 공격에 대한 억제와 임박한 테러리즘 및 대량파괴무기의 위협을 저지할 것이다.’ 이는 탈냉전기 ‘승리와 저지’ 개념이 전략경쟁에 대응하는 방향으로 수정됐음을 보여주는 대목이다. 즉, 중국과 러시아 중 하나를 상대로 한 전쟁에서 승리를 달성하는 동시에 다른 유형의 위협을 억제 및 저지하겠다는 방향성을 제시한 것이다.

2018 NDS의 군사력 기획 구상에 따라 미 국방전략 관점에서 근본적 문제가 제기됐다. 중국과 러시아 중 어느 국가와의 전쟁 수행을 가정할 것인가의 문제다. 결국 중국을 최대의 도전 국가로 규정한 국가안보전략 논리에 따라 미 국방조직 역시 중국의 군사적 위협에 대한 억제와 격퇴에 최우선적 중요성을 부여했다. 조 바이든 행정부 시기 미 국방조직 역시 2022 NDS를 통해 통합 억제 개념을 일차적으로는 중국의 위협을 억제 및 격퇴하는 데 적용할 것이며, 러시아의 위협 대응에도 점진적으로 적용하겠다고 밝혔다.

이러한 미 국방조직 관점에서 볼 때 미·러 관계의 불안정성을 해소하면서 러시아의 위협을 안정적으로 억제할 필요성이 제기됐다. 하지만 러시아·우크라이나 전쟁으로 인해 양국의 군사·안보적 갈등이 고조되면서 대중국 억제·격퇴에 최우선적 중요성을 부여한 군사력 기획 구상에 도전을 초래했다. 전략 경쟁기 미 국방전략의 딜레마가 부상한 것이다.

2024년 7월 미 의회에 제출된 국방전략위원회의 보고서 역시 미 국방전략이 직면한 근본적 차원의 도전에 주목했다. 이 보고서는 우선 중국을 미국의 유일한 전략적 경쟁국으로 규정한 바이든 행정부의 인식이 적절하다고 평가했다. 반면 기존 국방환경 평가가 러시아 위협의 지속성을 간과했다고 비판하면서 전략·우주·사이버 능력을 바탕으로 글로벌 지도력을 재구축하려는 행보에 주목해야 한다고 강조했다. 나아가 중국·러시아·이란·북한 등 일명 ‘CRINK 진영’의 군사·경제적 협력 관계 구축에 따라 미 국방전략이 본질적 차원의 도전에 직면했다고 경고했다.

|

CRINK 진영의 연대는 기존 미 국방전략의 군사력 기획 구상이 본질적 도전에 직면했다는 점을 시사하는 것이다. 이러한 맥락에서 국방전략위원회의 보고서는 ‘복수 전구(multiple theaters)’에서 동시다발적으로 발생할 수 있는 분쟁에 대비할 군사력을 유지해야 한다고 역설했다. 이를 위한 적정 규모의 상비병력 유지와 함께 예비전력과 동원체계 구축의 필요성도 강조했다. 미 국방전략이 직면한 동시·복합적 도전에 대응하기 위한 군사력 기획 구상의 대안적 접근법을 제시한 것이다.

하지만 트럼프 2기 행정부의 국방전략은 이러한 대안적 제안을 명시적으로 거부했다. 미 본토 방어와 함께 인도·태평양 지역에서의 중국 위협을 억제·격퇴하는 데 집중하는 합동군 태세 구축을 강조했기 때문이다.

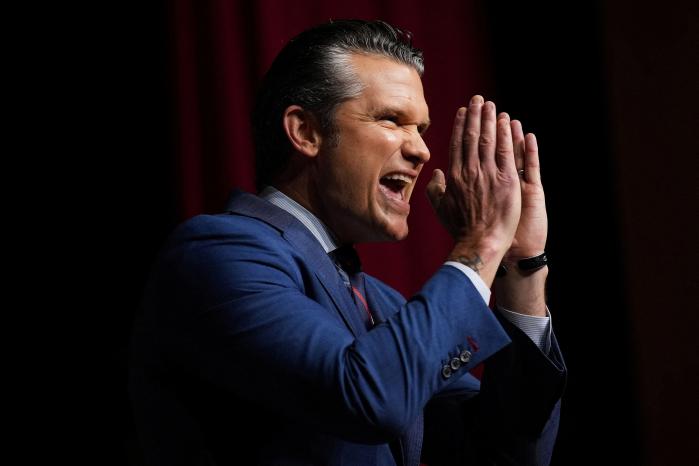

이와 관련해 피트 헤그세스 국방장관은 올해 3월 미 언론 보도를 통해 알려진 ‘잠정 국방전략 지침(Interim National Defense Strategic Guidance)’을 통해 미 국방조직 관점에서 중국을 유일한 ‘추격하는 위협(pacing threat)’으로 평가하면서 기정사실화 전략에 기반한 중국의 대만 점령 거부를 미 국방조직의 핵심 책무로 규정했다. 또한 2025 NDS의 군사력 기획 구상에서 중국과의 분쟁 상황만을 고려할 것이라고 밝혔다.

이러한 2025 NDS의 접근법은 미 국방조직이 견지하는 이원적 위협 인식을 보여주는 대목이다. 전략경쟁 관점에서 본질적 위협과 이차적 위협을 구분하는 시각이다. 예를 들어 2018 NDS에서는 중국·러시아 등 수정주의적 강대국과의 전략경쟁을 미 국방전략이 직면한 최우선적 도전으로 지목했다.

반면 이란·북한 등의 불량정권(rogue regimes)과 초국가적 위협집단은 이차적 위협으로 규정했다. 2022 NDS 역시 이란·북한과 ‘폭력적 극단주의 집단(VEOs·Violent Extremist Organizations)’을 ‘지속적 위협(persistent threats)’으로 규정하면서 중국·러시아의 위협과 차별화된 평가를 보여줬다.

이러한 이원적 위협 인식의 연장선에서 트럼프 2기 행정부는 이란·북한 및 극단적 테러 조직과 함께 러시아까지도 이차적 위협으로 규정했다. 또한 이러한 이차적 위협 대응에서 동맹·우방국에 주도적 역할을 부여하는 대신 미국의 역할은 확장 억제 등 맞춤형 지원 제공에 한정하겠다고 밝혔다. 이러한 미 국방조직의 접근법이 2025 NDS의 군사력 기획 구상에 어떻게 투영될지 주목할 필요가 있다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?