산업혁명 견뎌낸 강직함, 작업복에서 패션 중심으로… '노 동 예 찬'

패션의 역사 - 작업복의 역사와 패션으로의 전환

산업화로 꽃 핀 워크웨어

튼튼하고 세탁 편한 소재

광산·철도 현장 노동자들

즐겨입던 오버올과 청바지

데님·캔버스 소재 출발점

스트릿·하이엔드 넘나들다

힙합문화·거리패션 만나며

자유·저항 대중문화 확산

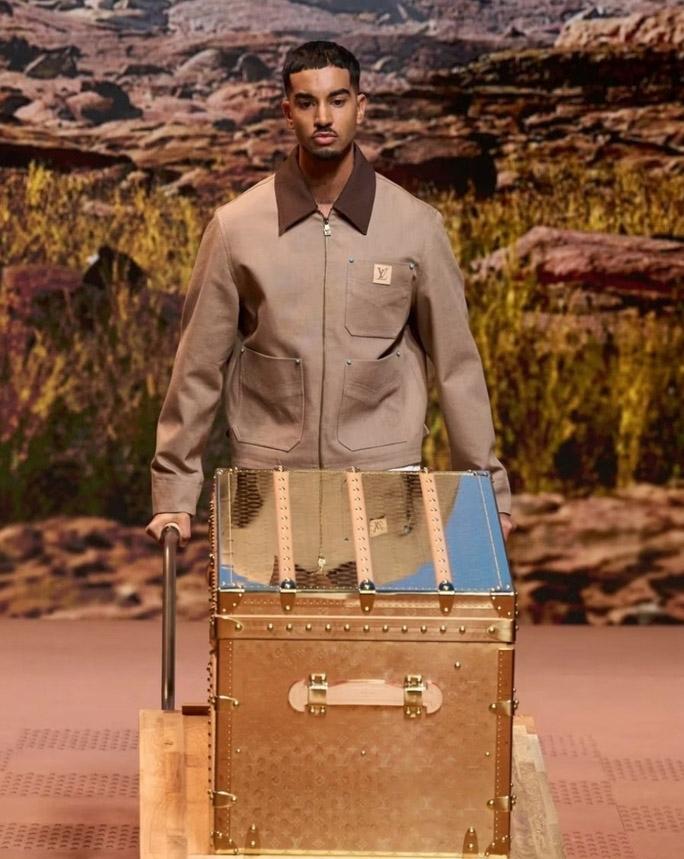

루이비통·발렌시아가 등

럭셔리 패션 재해석되기도

|

기름 묻은 손과 먼지 낀 현장에서 쓰이던 작업복은 본래 노동자의 몸을 지켜주는 갑옷이었다. 오염과 상해가 잦은 산업 현장에서 필수적인 장비였던 이 옷은 시간이 흐르면서 패션 영역으로 옮겨왔고, 런웨이와 거리에서 새로운 이름으로 살아나고 있다. 과거의 노동과 오늘의 멋이 한 몸 안에서 만나는 지점이 바로 작업복의 역사다.

작업복은 산업과 노동의 배경 속에서 태어났다. 19세기 산업혁명 이후 광산, 철도, 항만 같은 일터는 화염, 먼지, 기름이 가득한 위험한 공간이었다. 노동자들은 튼튼하면서 세탁이 용이한 옷이 필요했고, 그 결과 선택된 것이 데님과 캔버스였다. 청바지는 원래 광부와 목장 노동자를 위한 작업복이었으며, 오버올(overall)과 워크 재킷은 공장에서 기본 품목으로 사용됐다. 작업복은 단순한 의복을 넘어 몸을 보호하고 생존을 가능하게 하는 수단이었다.

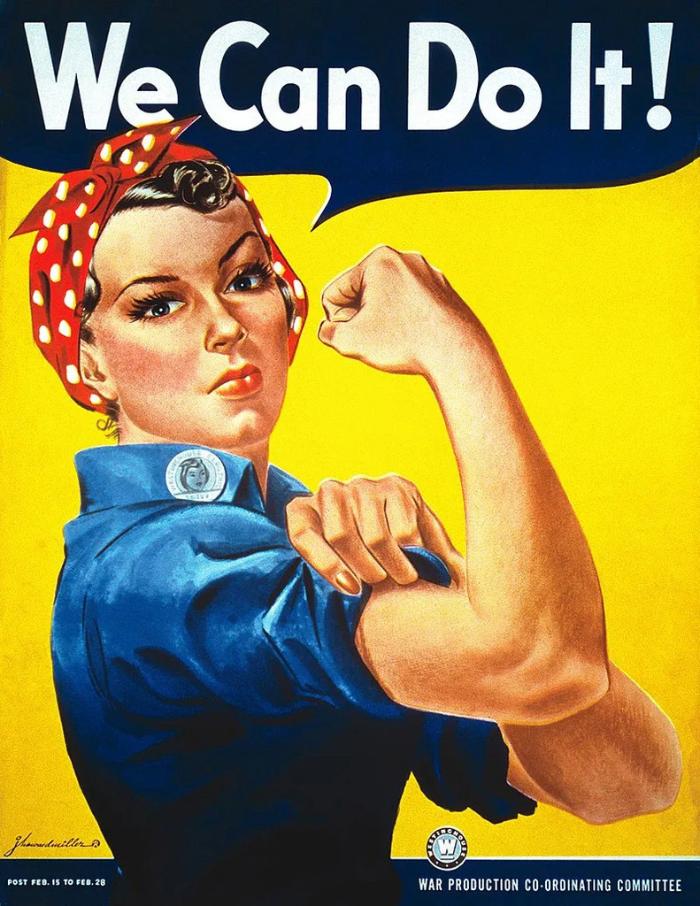

20세기에 들어서면서 작업복은 전쟁과 맞닿았다. 세계대전 시기 군수 공장에 투입된 여성들은 바지를 입고 기계를 다루며 전통적인 성 역할의 변화를 상징했다. ‘로지 더 리벳공(Rosie the Riveter)’은 여성 작업복의 상징적 이미지로 남았다. 같은 시기 유럽의 철도나 항만 노동자들은 파란색 워크 재킷과 챙 넓은 모자를 착용했다. 일본은 군대식 규율에서 착안한 ‘도쿠베츠코후쿠(特別工服)’라 불린 제식 작업복을 도입했다. 한반도 역시 공장과 탄광에서 작업복이 지급되며 국가가 노동을 통제하는 장치로 활용했다.

전쟁이 끝난 뒤에는 산업 다변화에 따라 작업복도 전문화됐다. 소방관의 방화복, 공장 근로자의 방진복, 전기 노동자의 절연 장비처럼 필요에 맞게 세분화됐다. 한국의 1950~1960년대 산업화 과정에서도 작업복은 ‘작업모·작업화·작업복’ 3종 세트로 표준화되며 근로 현장의 상징으로 자리 잡았다. 청색과 회색 계열의 단순한 복장은 전후 경제 재건과 근대화의 이미지를 대표했다.

1970~1980년대 새마을운동과 중화학 공업 육성 과정에서 작업복은 근면과 단결을 상징하는 유니폼이 됐다. 이는 단순히 몸을 보호하는 도구를 넘어 ‘일하는 사람’이라는 집단적 정체성을 표식했다. 미국, 유럽, 일본에서도 각국 산업 구조에 맞춘 작업복이 확산했다. 미국은 데님 오버올과 점프슈트, 독일은 가슴 포켓이 달린 견고한 재킷, 일본은 머리부터 발끝까지 규격화된 작업복으로 집단 규율을 드러냈다. 작업복은 이렇게 산업과 전쟁, 국가 발전의 무대에서 끊임없이 변해왔다. 단순히 옷차림이 아니라 사회와 경제, 노동 질서가 담긴 기록이 됐다.

20세기 후반, 작업복은 노동 현장을 넘어 대중문화로 확산한다. 대표적인 사례가 청바지다. 1960년대 미국 청년들은 노동자의 옷이었던 청바지를 저항과 자유의 상징으로 재해석했다. 뮤지션과 학생들은 찢어진 청바지와 재킷을 통해 기존 질서, 부모 세대와의 차별성을 드러냈다. 1970년대에는 청바지가 세계로 퍼지며 유럽과 일본, 한국의 청년들도 이를 거리 패션으로 받아들였다. 일본에서는 오사카와 도쿄의 청년들이 청바지에 워크 부츠를 매치하며 새로운 거리 패션을 만들었다. 한국에서도 미군 부대 주변 상점에서 흘러들어온 청바지가 대학가에서 유행했다. 원래는 광부의 옷이었던 청바지가 이제는 저항과 자유의 상징이 되며 세계 청년 문화의 매개체가 된 것이다.

1980~1990년대, 작업복은 힙합 문화와 만나며 새로운 변화를 맞았다. 미국 흑인 청년들은 디키즈(Dickies), 카하트(Carhartt), 리바이스(Levi’s) 같은 브랜드의 작업복을 입고 거리와 무대에서 정체성을 드러냈다. 헐렁한 바지, 두꺼운 워크 재킷, 튼튼한 워커 부츠는 차별과 빈곤 속에서도 버티는 힘을 상징했다. 이는 뮤직비디오와 광고를 통해 전 세계로 퍼졌고, 한국에서도 1990년대 후반 힙합 동호회와 댄스 동아리를 중심으로 카하트 재킷과 팀버랜드 부츠가 유행했다. 노동자의 옷은 곧바로 청년 패션의 언어가 됐다.

2000년대 들어 작업복은 고급 패션의 소재가 된다. 프라다는 산업 현장의 점프슈트를 런웨이에 올렸고, 발렌시아가는 워커 부츠를 럭셔리 상품으로 변모시켰다. 패션쇼에 등장한 모델들은 공사장에 있을 법한 점프슈트 차림으로 걸어 나왔고, 브랜드 로고가 박힌 워크 재킷은 수백만 원에 판매됐다. 본래 값싸고 실용적이어야 했던 작업복이 브랜드와 희소성의 힘으로 고가의 패션으로 재해석된 것이다. 한국에서도 힙합 그룹과 청년 문화가 이를 수용했고, 2010년대 스트리트 브랜드들이 ‘워크웨어 라인’을 내놓으면서 ‘노동 미학’이라는 개념까지 등장했다.

최근 작업복의 요소는 일상복에 세밀하게 응용된다. 반사띠가 달린 재킷, 공구 주머니가 있는 바지, 방수 기능이 강화된 외투는 단순한 멋을 넘어 실용성과 안전성을 강조한다. 아웃도어와 스포츠 브랜드는 작업복의 내구성과 기능성에서 영감을 얻고, 디자이너 브랜드들은 업사이클링과 친환경 소재를 통해 ‘새로운 작업복’을 출시하며 지속 가능성을 강조한다. 작업복은 단순히 패션의 소재가 아니라 환경과 사회적 메시지를 담는 도구로 확장되고 있다.

작업복은 산업화의 갑옷에서 시작해 청년 저항, 대중문화, 럭셔리 패션으로 변모하며 사회와 문화의 변화를 담아냈다. 오늘날 우리가 입는 오버사이즈 재킷이나 워커 부츠 속에는 여전히 광부, 기계공, 항만 인부의 그림자가 남아 있다. 노동의 옷이 패션으로 자리 잡은 과정은 옷이 단순한 보호 장비를 넘어 사회적 의미와 미학적 가치를 지닐 수 있음을 증명한다. 삽을 들던 옷이 런웨이의 스포트라이트를 받는 지금, 작업복은 여전히 우리 일상에서 몸과 시간을 단단히 붙드는 역할을 하고 있다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?