[광복80주년 다시 빛날 기억들 ] 우린 ‘별’의 후예 잊지도, 잊히지도 않겠다

광복80주년 다시 빛날 기억들

전국 독립운동기념관 탐방 ⑥ 청주 흥덕구 덕촌리 독립운동가 마을

대 이어 독립운동을 한 하동 정씨 집성촌.

3월 1일 아침이면 ‘애국의 길’을 따라 올라 “대한독립 만세”를 외치고 독립선언서를 낭독한다.

선조들의 염원과 숭고한 정신을 결코 잊지 않겠다며…

스무 살에 의병 돼 옥고 치른 정순만 선생 고향

연해주서 독립운동 자금 문제로 ‘참혹한 최후’

‘잊혀진 별’로 불리다 1986년 건국훈장 추서돼

외아들 정양필·며느리 이화숙도 대 이어 ‘헌신’

주민 절반이 후손…독립운동가 집안 긍지 넘쳐

선대 정신 이으려는 노력 ‘청주 미래유산’ 지정

마을 어귀에 접어들자 바람에 펄럭이는 태극기와 무궁화가 길게 늘어선 ‘태극기 거리’가 눈에 들어왔다. 그 길의 시작에는 미래유산에 선정됐다는 표시와 함께 ‘독립운동가 마을’이라는 표지석이 자리 잡고 있었다. 이곳은 2019년 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년을 맞아 충북 청주시 제1호 아카이브 마을로 선정되면서 독립운동가들의 정신을 이어오는 상징이 됐다. 특히 ‘잊혀진 별’로 불리는 독립운동가 정순만 선생을 기리며 애국지사들의 흔적과 정신을 계승하기 위한 후손들의 노력을 엿볼 수 있는 곳이다. 글=임채무/사진=조용학 기자

|

|

청주시 마을 아카이브 1호, 독립운동가 마을

“충북 청주시 흥덕구 옥산면 덕촌리 독립운동가 마을은 대를 이어 독립운동을 했던 하동 정씨 집성촌이기도 합니다. 독립을 향한 선조들의 염원과 숭고한 정신을 현재를 사는 후손들이 지키고 이어오는 곳이죠.”

김미영 문화관광해설사는 뜨거운 햇볕 아래서도 즐거운 마음으로 기자들을 맞았다. 김 해설사의 설명에 마을의 모습은 더욱 특별하게 다가왔다.

“제 아들이 육군25보병사단에서 대위로 복무 중이어서 국방일보를 즐겨 보고 있어요. 사실 오늘 해설도 그런 이유에서 자원했답니다. 우리 장병들에게 이곳의 이야기를 전할 수 있게 돼 정말 기쁘고 반갑습니다.”

국방일보 애독자라고 자신을 소개한 그는 태극기 거리와 무궁화동산, 애국의 광장으로 이어지는 ‘애국의 길’을 안내하면서 마을에 관해 자세히 설명했다.

“덕촌리 독립운동가 마을의 가장 큰 특징은 과거를 기억하는 데 그치지 않고, 그 정신을 오늘날의 삶 속에서 실천하고 있다는 점입니다. 이 마을 주민의 50% 이상이 정순만 선생 후손들이에요. 독립운동가 집안이라는 자부심과 공동체 의식이 매우 강합니다. 정순만 선생 후손뿐만이 아니라 다른 분들 역시 마찬가지예요. 매년 3월 1일 아침이면 남녀노소 할 것 없이 마을 주민들이 자발적으로 모여 ‘애국의 길’을 따라 응봉산에 올라 ‘대한독립 만세’를 외쳐요. 1919년 당시 이 지역 출신 청주농고 학생 정해원이 주도했던 횃불 만세시위를 재현하는 것인데요. 독립운동 정신을 잊지 않고 이어가기 위한 실천 행동이라고 보시면 됩니다. 코로나19 시기를 제외하곤 단 한 해도 거르지 않고 이어져 왔어요. 산에서 내려온 뒤에는 마을 마당에서 독립선언서를 낭독하고, 농악놀이와 마당극을 벌이며 잔치를 엽니다. 그 모습을 보려고 주변 지역에서 사람들이 찾아오기도 해요.”

주민들의 이러한 자발적이고 적극적인 활동 덕분에 마을은 2019년 대통령 직속 기념사업위원회의 아카이브 사업 공모에 선정돼 ‘청주시 마을 아카이브 1호’가 됐다. 최근엔 청주 미래유산으로도 지정됐다.

김 해설사는 “독립운동가 마을이라는 이름을 얻은 건 주민들의 단합과 적극적인 노력 덕분”이라며 “독립운동가 마을이라는 이름에 걸맞게 주민들은 선조들의 희생을 기억하고, 그 정신을 미래 세대에게 전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하고 있다”고 말했다.

|

|

교육구국운동의 산실, 덕신학교

애국의 길을 따라 걷다 보면 오른편에 덕신학교를 재현한 건물이 눈에 들어온다.

덕신학교는 독립운동정신이 교육구국운동으로 이어진 상징적인 공간이다. 근대식 교육기관인 이 학교는 1906년 정순만 선생이 고향으로 내려와 문중 어른들을 설득해 세웠다. 당시 대부분 서당 교육에 머물러 있던 시절, 정순만 선생은 나라의 주권을 되찾기 위해선 후손들이 새로운 학문을 배워 시대 흐름을 알아야 한다고 역설했다. 그의 간절한 호소에 하동 정씨 문중이 힘을 합쳐 학교를 설립했다.

이는 청주지역에서 공립을 포함해 세 번째, 사립학교로는 두 번째로 세워진 근대식 학교였다. 역사·지리·농업 등 근대 교과목을 가르쳤으며 1916년에는 학생 수가 84명, 교사가 4명에 달할 정도로 성장했다.

하지만 1919년 일제의 탄압으로 강제 폐교됐고, 학생들은 인근 옥산공립보통학교(현 옥산초)로 편입되는 아픔을 겪었다. 옥산초 연혁에는 지금도 ‘1906년 5월 15일 덕신학교로 개교했다’는 기록이 남아 있어 그 역사적 맥을 증명하고 있다.

김 해설사는 “현재의 건물은 덕신학교를 복원한 게 아니라 재현한 것”이라며 “옛터와 도면이 사라져 마을 어르신들의 증언과 남아 있는 주춧돌, 기와 등을 모아 2016년 세웠졌다”고 밝혔다. 이어 “비록 옛 모습 그대로는 아니지만 덕신학교는 교육을 통해 나라를 되찾으려 했던 선조들의 숭고한 정신을 오롯이 담고 있는 역사의 산실”이라고 강조했다.

지역 학생들에게 독립정신 심고 있어

덕신학교가 남긴 교육구국정신은 오늘날 ‘서당’ 형태로 그 맥을 잇고 있다. 덕신학교를 재현한 건물에선 옥산초를 비롯한 지역 초등학생들을 위한 예절교육이 꾸준히 이뤄진다. 이곳에서 아이들은 마을 주민이자 진짜 ‘훈장님’에게 공수법(拱手法) 같은 전통예절과 옛 성현의 가르침을 받는다. 무엇보다 아이들은 정순만 선생을 비롯한 독립운동가들의 이야기를 들으며 자연스레 선조들의 애국정신을 체득한다.

김 해설사는 “덕신학교의 후신인 옥산초 전교생이 매년 이곳에서 예절교육을 받는다”며 “단순한 예절교육은 물론 마을의 역사와 독립정신을 미래 세대에게 전하는 살아 있는 교육”이라고 설명했다. 교육을 받으면서 나라를 되찾으려 했던 100년 전의 염원이 오늘날 아이들의 가슴에 새로운 씨앗으로 심어지는 것이다.

|

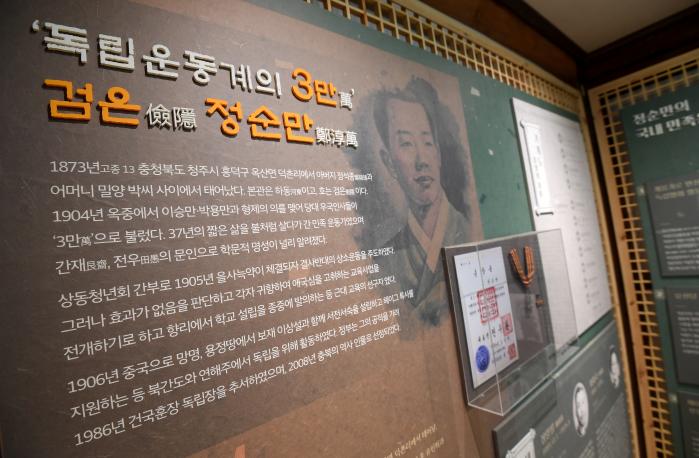

독립운동계의 ‘3만’, 정순만 선생

김 해설사는 덕촌리 독립운동가 마을을 소개할 때 정순만 선생을 빼놓을 수 없다고 했다. 그는 이승만, 박용만과 함께 ‘독립운동계의 3만’으로 불릴 만큼 왕성하게 활동했지만, 비극적 죽음으로 인해 오랫동안 역사의 뒤편에 잊혀져 있었다.

스무 살 무렵 을미사변을 계기로 의병 모집에 뛰어들며 구국의 길에 나선 그는 서울로 상경해 독립협회, 상동청년회 등에서 활동하면서 여러 차례 옥고를 치렀다. 1906년 고향에 덕신학교 설립을 주도한 직후에는 더 큰 뜻을 품고 이상설, 이동녕 등과 함께 북간도로 망명했다. 그곳에서 민족 교육기관인 서전서숙에서 교편을 잡기도 했다. 고종의 밀명을 받은 헤이그 특사 파견 당시에는 러시아 블라디보스토크에서 모금운동을 벌여 거액의 여비를 지원하는 등 핵심적인 역할을 했다.

1909년 안중근 의사의 하얼빈 의거 당시에는 그 배후 단체인 동의회(同義會)의 일원으로 참여하기도 했다. 그러나 그의 삶은 동지들과의 이념 갈등 속에서 비극적으로 막을 내린다. 1911년 블라디보스토크에서 자금 문제로 양성춘과 격론을 벌이다가 오발사고로 그를 숨지게 했다. 과실치사로 3개월의 징역을 살고 나온 그는 복수를 다짐한 양성춘의 유족에 의해 도끼로 살해당하는 참혹한 최후를 맞았다. 이 비극적 죽음으로 인해 그의 유해조차 찾을 길이 없고 무덤도, 유품도 남지 않았다.

|

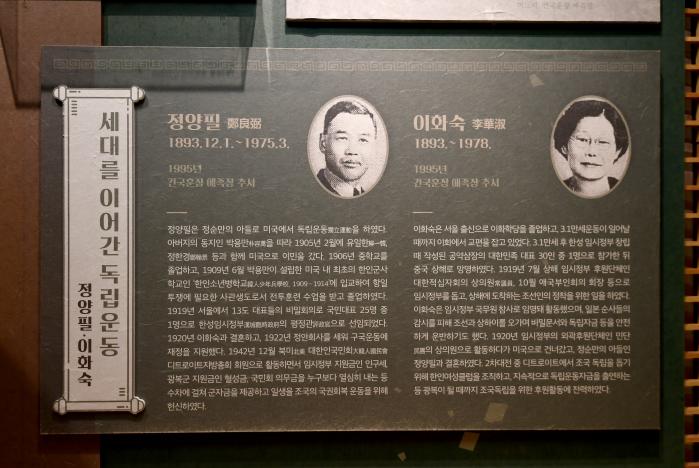

하지만 그의 애국정신은 대를 이어 계속됐다. 외아들 정양필 선생은 박용만 선생의 도움으로 미국으로 건너가 독립자금을 지원했고, 그의 아내인 이화숙 여사 역시 독립운동에 헌신했다. 잊힐 뻔했던 그의 삶은 한 역사학자의 연구로 비로소 세상에 알려졌다. 정부는 그의 공적을 기려 1986년 건국훈장 독립장을 추서했다.

취재를 마치고 마을을 나서는 길, 들머리에서 봤던 태극기가 다시 한번 묵직한 의미로 다가왔다. 그것은 단순히 바람에 펄럭이는 깃발이 아니었다. 비극적으로 스러져 간 애국지사의 삶을 기억하고, 그 정신을 일상에서 되살려 내는 덕촌리 주민들의 굳건한 마음이었다. 정순만 선생이 뿌린 씨앗은 100년의 세월을 지나 후손들의 자부심으로 피어나고 있었다. ‘잊혀진 별‘을 기억하려는 이들의 노력이 있기에 조국을 위한 숭고한 희생은 결코 역사의 뒤안길로 사라지지 않을 것이다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?