[광복80주년 다시 빛날 기억들] 광야에 뿌린 독립의 씨앗…강철 무지개로 찬란히 떠오르다

광복80주년 다시 빛날 기억들

세계 속 독립 운동 거점 ⑤ 중국 중부

안중근·신채호·이육사 ‘순국지’

항일 조선의용대 ‘4열사 묘역’…

한반도 외 가장 많은 독립 사적지

흔적만 남거나 흔적조차 없지만…

청포도 익어가는 고향 그리며

조국 되찾기 위해 목숨바친

선열들의 얼은 오늘인 듯 생생해

중국은 우리나라 독립운동이 가장 활발하게 전개된 지역이다. 한반도를 제외하고 가장 많은 독립운동 사적지가 중국에 있다. 그중에서도 베이징과 그 일대는 대한민국임시정부를 지원한 여러 독립운동 단체의 거점이자 안중근·신채호·이육사 등의 얼이 서린 곳으로, 우리나라 독립운동사의 핵심 장소 중 하나다. 서현우 기자 / 사진·도움말=독립기념관 한국독립운동사연구소

|

베이징 이육사 순국지

이육사는 1927년 조선은행 대구지점 폭파 의거에 연루돼 옥고를 치렀다. 이때 수감번호가 ‘264’번이었던 데서 호를 육사(陸史)로 지었다. 이후 본격적으로 독립운동에 나서기 위해 1932년 중국 난징의 조선혁명군사정치간부학교에 입교했다. 이듬해 수료 후 국내로 잠입했다가 붙잡혔고, 풀려났으나 1943년 다시 붙잡혀 베이징의 일본헌병대 감옥에 투옥됐다. 투옥 후 건강이 악화해 1944년 1월 옥중 순국했다. 이육사가 순국한 곳은 일본헌병대 베이징본부 부속 형무소가 함께 있었던 것으로 알려졌다. 건물은 개보수돼 주거시설로 사용 중이며, 옛 흔적은 확인하기 어렵다.

베이징 신채호 거주지 터

신채호는 베이징에서 거처를 옮기며 독립운동을 이어갔다. 여러 거처 중 보타암은 1918년 거주했던 곳이다. 베이징역에서 가까워 거주지를 정한 것으로 보고 있다. 이곳에서 신채호는 한국사 연구와 집필에 전념했다. 보타암은 흔적이 남아 있지 않고, 위치 확인에 중요한 단서가 되는 비가 남겨져 있다. 금시방가는 신채호가 1920년 거주했던 곳이다. 1919년 4월 상하이에서 열린 제1회 임시의정원회의에 참석했다가 베이징으로 돌아온 신채호는 간호사였던 박자혜와 결혼해 이곳에 가정을 꾸렸다. 박자혜는 3·1운동 때 서울에서 만세운동에 참가했었다. 석등암에서는 1923년부터 1924년까지 거주했다. 이곳에서는 김원봉을 소개받고 의열단이 주장하는 바를 문서로 작성했다.

베이징 대한독립청년단 본부 터

대한독립청년단은 1919년 6월 조직됐다. 본부는 단원 중 한 명이었던 최창석의 집이었다. 대한독립청년단은 베이징과 톈진의 학생을 중심으로 조직돼 ‘북경학생단’ ‘대동청년당’으로도 불렸다. 신채호, 조동진, 문철, 서왈보, 방석범 등이 활동했다. 본부 건물은 소실돼 자취를 찾아볼 수 없고, 대략적인 위치를 알 수 있는 골목만 남아 있다.

베이징 신대한동맹회 터

신대한동맹회는 3·1운동 이후 베이징에서 거주하는 박정래, 최우, 이중만 등이 교민을 중심으로 대한민국임시정부를 지원하기 위해 조직한 독립운동 단체다. 활동상이 구체적으로 알려지지 않았지만, 한인사회의 결집 및 독립운동자금 수합 등을 전개한 것으로 여겨지고 있다. 아쉽게도 옛 모습을 찾아볼 수 있는 건물이나 흔적은 없다.

베이징 신한혁명당 본부 터

1915년 조직된 신한혁명당은 베이징 지역 한국독립운동사의 첫 장을 장식한 단체다. 블라디보스토크에서 대한광복군정부를 세우며 대일 독립전쟁을 추진하던 이상설은 제1차 세계대전 발발과 러시아의 탄압으로 인해 상하이로 와 박은식, 신규식 등과 신한혁명당을 결성했다. 이어 한·중 연합전선을 기대해 중국 정부의 지원을 받고자 근거지를 베이징으로 옮겼다. 신한혁명당 본부 근거지가 있던 서단패루 일대는 현재 도시개발이 진행돼 옛 모습은 확인할 수 없다.

|

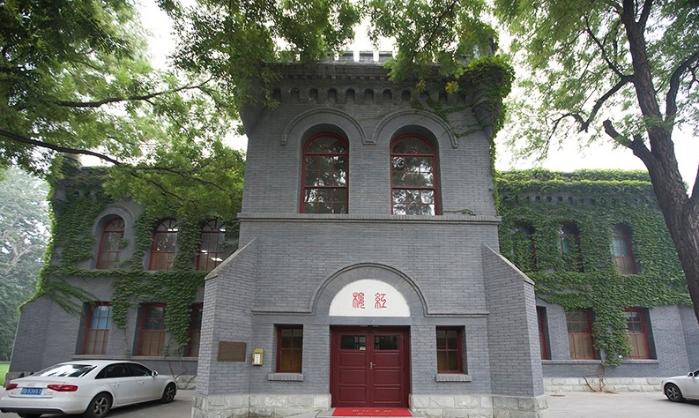

베이징 노하중학교

노하중학교는 1867년 미국 선교사가 베이징에 세운 사립학교다. 이곳에 다닌 한인학생은 대부분 1920년대에 입학했으며, 주문빈을 비롯해 한인 독립운동가들이 거쳐 갔다. 주문빈은 1922년 노하중학 4학년 재학 중 김원봉을 만나 의열단에 가입했다. 김서현 등과 국내로 폭탄을 반입해 1923년 이른바 ‘황옥 폭탄사건’으로 붙잡혔다. 노하중학교 건물은 당시 모습이 그대로 보존돼 있다. 교내에는 주문빈의 이름에서 딴 ‘문빈로’와 주문빈 동상이 있다.

톈진 톈진불변단 활동지

톈진불변단은 1919년 4월 조선홍, 명제세, 김철, 박세충 등이 대한민국임시정부 지원을 목표로 조직한 독립운동 단체다. 상하이의 안창호와 연결돼 국내 독립운동 진작에 힘을 쏟았다. 1919년 8월 15일 조직을 재편했고, 주요 인사들이 국내에 들어가 대동단, 대한독립애국단 등과 합해 만세 시위를 추진했다. 1920년에는 조선총독을 비롯한 식민기관 관료를 처단하고, 일제기관을 파괴하기 위해 의열 투쟁을 추진하기도 했다. 자리에는 옛 건물이 남아 있다.

|

|

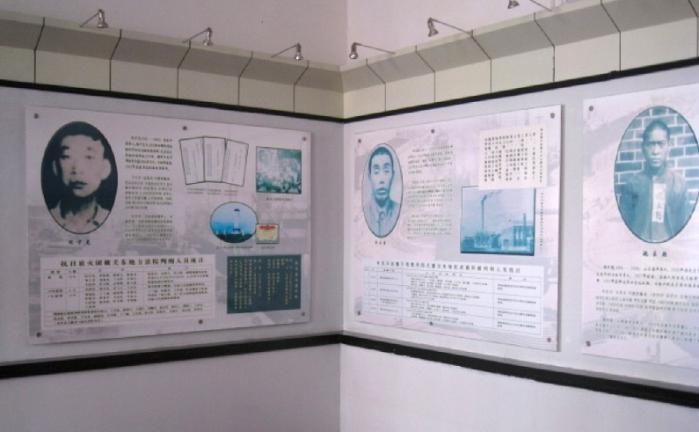

뤼순 일아감옥구지박물관

안중근과 신채호가 수감돼 순국한 장소이자 이들의 활동을 기념하는 전시관이 있는 곳이다. 1902년 러시아가 건립했고 1907년 요동을 점령한 일본이 이를 확장했다. 총 부지면적은 22만6000㎡로, 275개 감방에 2000여 명을 수용할 수 있었다. 한국과 중국의 애국지사들이 감금됐고, 이들 중 이부는 사형에 처해졌다. 광복 후 오랫동안 방치되다가 1971년 7월 진열관이라는 이름으로 일반에 공개됐다. 2000년 7월에는 안중근이 사형됐던 위치가 확인돼 그곳에 동상과 관련 자료를 모은 전시관이 만들어졌다. 2017년 국제열사전시실을 새롭게 구성해 안중근추모실이 정비됐다.

뤼순 관동지방법원

뤼순 관동지방법원은 안중근과 신채호를 비롯한 독립운동가들이 재판을 받은 곳이다. 일본의 대표적인 식민통치 기관으로 우리 독립운동가뿐만 아니라 요동지역에 거주하는 중국인, 러시아, 이집트, 터키 등 인사들도 판결을 받고 투옥됐던 곳이다. 대표적인 인사가 안중근이다. 안중근은 하얼빈에서 이토 히로부미를 처단한 이후 뤼순 일아감옥에 수형됐고, 1910년 2월 7~14일 이곳에서 6차례에 걸친 재판을 받았다. 안중근은 법정에서 분명한 어조로 동양의 평화 사상과 일본 제국주의의 죄상을 세계에 폭로했다. 2001년 다롄시 문물 보호단위로 지정됐다. 2003년 8월에는 일반인에게 진열관이 공개됐고, 2013년 독립기념관의 협조로 한글과 중국어가 병기된 전시 패널이 설치됐다.

|

랴오닝성 영릉가 전투지

조선혁명군이 중국군과 연합해 일본군을 섬멸한 곳이다. 1932년 4월 일본군 등 3000여 명은 흥경현 내 영릉가를 공격했고, 조선혁명군을 비롯한 한·중 연합부대는 3일간 치열한 전투를 벌였다. 이후 연합군은 전투기까지 동원한 일본군에 의해 철수했다. 그 뒤 일본군이 살인과 약탈 등 갖은 만행을 저지르자 5월 20일 양세봉 등은 연합부대 500여 명을 이끌고 5일간 교전했다. 일본군은 격렬한 저항을 견디지 못하고 철수했다. 현재 이곳은 시가지로 변했다.

|

|

허베이성 타이항산 조선의용대 4열사 묘역

호가장 전투에서 순국한 손일봉, 최철호, 왕현순, 박철동 등 4열사를 기리는 묘역이다. 호가장 전투는 1941~1943년 타이항산 일대에서 치러졌다. 4열사 중 박철동은 1915년 충북에서 태어나 학생운동에 참여했다가 중국으로 망명했다. 1934년 낙양군관학교 2기생으로 애국청년을 모아 반일 활동을 전개하고 1939년 조선의용대에 가입했다. 이후 1941년 호가장 부근에서 일본군과 싸우다 전사했다. 1912년 의주에서 태어난 손일봉은 1931년 중국으로 건너가 반일 활동에 참여했다. 1934년 중앙육군군관학교를 입교·졸업했고, 1941년 조선의용대 선임관으로 화북적후공작을 전개했다. 왕현순은 의열단 중앙당 연결 업무를 맡아 활동했고 조선의용대에 입대해 활동했다. 1941년 12월 허베이성 형태 부근에서 일본군과 격전을 치러 100여 명을 사살하는 전공을 세웠다. 조선의용대가 중국항전에 참가한 이후 최대 전과였다. 그러나 이 전투에서 동지들과 순국했다. 이들에게는 1993년 대한민국 건국훈장 애국장이 추서됐다.

허베이성 조선의용대 주둔지

1941년 호가장에서 항일운동을 하던 조선의용대가 주둔했던 곳이다. 1941년 12월 일본군과 교전을 벌였다. 호가장 전적지는 마을 입구의 기념비, 조선의용대 주둔지, 전투지로 나뉜다. 호가장 마을에는 조선의용군이 주둔했던 건물이 아직 남아 있고, 조선의용대와 관련한 전시와 안내판이 부착돼 있다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?