구보의 산보, 그때 그 곳 - 종묘 정전, 조선의 신전

길이 101m 국내서 가장 큰 기와집

건축가 게리 “세계 최고 건물 중 하나”

카리스마 넘치는 수평의 조형미 극찬

19개 실에 왕 19명 포함 신주 49위

정전에는 태조·세종 등 ‘불천위’ 봉안

그 옆 영녕전엔 정종·단종 등 33위 모셔

1968년 여름, 중학생이던 구보는 한 건물 앞에서 한참을 서 있었다. 단층의 기와집에서 압도감과 아름다움을 함께 느꼈던 까닭이다. 그 후로도 크기가 주는 장엄함과 수평의 조형미, 질박한 안정감에 매료당하곤 했다. 종로에 나갈 때면 짬을 내 일부러 찾아가곤 했다. 1997년 세계적인 건축가 프랭크 게리(1929~ )가 “세계 최고의 건물 중 하나며, 한국인들은 이 건물의 존재에 감사해야 한다”고 감탄했다는 보도를 접하고 고양된 기억도 선명하다.

그 건물은 종묘의 정전(正殿)이었다. 정전은 역대 조선왕들의 신위를 모신 성역이다. 예술작품으로 꼽히는 빌바오 구겐하임 미술관을 설계한 게리는 정전을 서양 고전 건축의 대명사인 그리스 파르테논 신전에 비유했다. 현대 모더니즘의 선두답게 수직적 구조보다 수평적 형태에서 받는 미감에 더 점수를 준 것이다.

게리는 2012년 가족을 데리고 다시 찾았을 정도로 정전의 공간감을 흠모했다. 모더니스트 건축가들은 바티칸 성베드로광장의 회랑처럼 늘어선 기둥들을 활용해 민주적 질서를 표현하는 걸 선호한다. 수직적 건물들이 권위적이라고 여기는 까닭이다.

구보는 세월이 켜켜이 쌓인 기와 건물의 정적 속으로 빛이 찾아드는 순간을 포착한 건축사진작가 헬렌 비네(1959~ ), 정전의 다양한 시간을 연작으로 화폭에 담은 한국화가 조풍류(1968~ ) 화백 모두 신전의 영원성을 읽지 않았나 여긴다. 영혼들이 잠들어 있는 공간에서 빛과 그림자, 과거와 현재, 죽음과 삶, 자연과 건물의 교접점을 찾은 것으로 풀이하는 까닭이다.

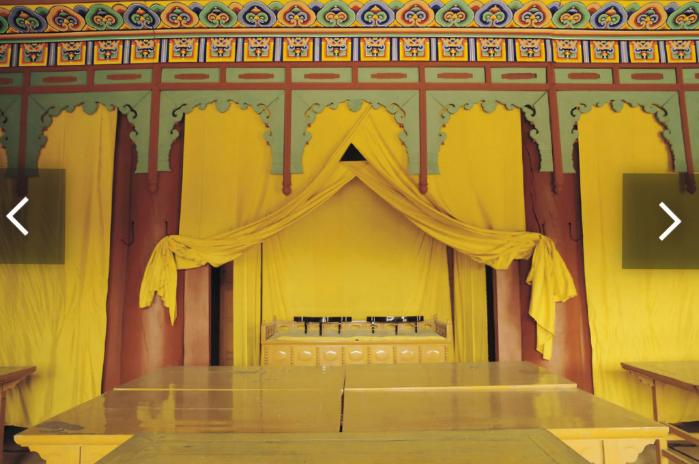

종묘(宗廟)는 토지와 곡식의 신에게 제사 지내는 사직단(社稷壇)과 더불어 가장 신성한 제례 공간이었다. 조선은 두 공간 모두 왕궁만큼이나 심혈을 기울여 지었다. 북한산을 배경으로 늘어선 101m 길이의 종묘 정전은 단층 건물로, 우리나라에서 가장 큰 기와집이다. 규모가 큰 데도 ‘사람 인(人)’ 자 모양의 맞배지붕을 하고 있다. 홑처마에 추녀 없이 용마루와 내림마루만으로 지붕을 구성했다. 모두 48개의 열주(列柱)가 지붕을 받치는 구조다. 구보는 그 형태에서 단순하면서도 카리스마 넘치는 조형미를 느낀다.

|

기둥은 가운데 부분이 불룩한 배흘림 형태의 둥근 모양이다. 기둥과 기둥 사이가 신실(神室)이 되고 있다. 정남향으로 3개의 정문을 두었다(『국가유산포털』). 정전에서는 춘하추동의 첫 달인 1·4·7·10월의 상순과 납월인 12월에 대제(大祭)를 지냈다(『경국대전』). 한밤중에 횃불과 촛불을 밝히고 봉행했다. 향관(享官)들이 2일간 재숙(齋宿)하며 제사를 준비했고, 이조(吏曹)의 낭청(郎廳)이 감독했다.

종묘의 제사는 국가적 행사여서 격식이 엄했다. 참석 범위를 정하고, 착복하는 옷의 섬유 종류와 교직 방법·색상, 함의 크기와 색깔, 절하는 돗자리와 그 위에 깔 방석의 재료와 문양, 왕의 침소에 깔 요의 섬유와 올의 수, 착용하는 관과 허리띠·신발·버선, 월부·장도 등 의장품의 종류, 그리고 출궁·환궁 시 규모와 진행 방법에 이르기까지 세세하게 의궤를 두었다(『가례도감의궤』).

향관은 7일 전부터, 제례 참석자는 3일 전부터 제계를 했다. 제기 규격과 제물의 종류·수 등도 엄격히 규정하고 준수했다. 제례는 제례악에 맞춰 진행됐다(『국조오례의』). 600여 년간 제례행사를 치러 온 가치가 인정돼 종묘는 1995년 유네스코 세계문화유산으로 등록됐고, 종묘제례악은 2001년 유네스코 인류 구전 및 무형유산걸작으로 지정됐다(『국가유산포털』).

조선은 『주례(周禮)』의 ‘소목(昭穆)’을 지켜 신주(神主)를 안치했다. 태조를 중앙에 모시고 제후의 예에 따라 2세·4세를 ‘소(昭)’라 하여 왼쪽에, 3세·5세를 ‘목(穆)’이라 하여 오른편에 배치하는 2소·2목의 오묘(五廟)를 따랐다(『태조실록』). 태조 이성계를 위시해 재위 국왕의 1대조부터 4대조(고조, 증조, 조부, 부)까지 5대조 국왕의 신주를 봉안한 것이다.

1392년 초대 국왕으로 즉위한 태조는 자신의 4대조에게 차례로 목조, 익조, 도조, 환조 등 왕의 칭호를 부여하고, 그 배우자들에게도 각각 효비, 정비, 경비, 의비의 존호를 올렸다. 개경에서 즉위한 태조는 2년 후에 한양으로 천도한 후 이듬해에 종묘를 완공하고 4대조의 신주를 개경에서 옮겨와 봉안했다. 신주가 종묘에 들어갈 때 부르는 묘호(廟號)가 왕의 존호가 된다. 세종 때 정전 옆에 별묘인 영녕전을 지어 5대가 넘은 위패를 차례로 옮겼다. 봉안 기한이 지난 후에도 계속 정전에 남는 왕의 신주가 생겼다. 이 신주들은 ‘불천위(不遷位)’로 분류됐다. 태종, 세종, 세조, 성종 등이었다.

명종 대에 이르러 칸수가 부족해지자 정전을 증축하기 시작해 계속 확장했다. 지금은 태조로부터 순종에 이르기까지 19위의 왕을 포함, 49위의 신주를 모신 19개 실(室)이 동서로 길게 이어져 있다. ‘불천위’에 오르지 못한 신주들은 ‘조종과 자손이 함께 길이 평안하라’는 뜻의 영녕전(永寧殿)으로 옮겨졌다. 정조의 부친 장조(莊祖·사도세자)나 성종의 부친인 덕종(德宗·의경세자) 등이 영녕전에 모셔졌다. 태조의 선조 4대 추존왕과 그 왕비를 비롯해 정종·문종·단종·예종·명종·경종 내외, 왕의 배향공신 등 33위의 신주가 영녕전 16개 실에 봉안돼 있다(『국가유산포털』).

정전은 ‘태묘(太廟)’, 영녕전은 ‘조묘(祖廟)’로 구분해 불렀다. 구보는 두 묘에서 특기할 만한 사실들을 본다. ‘정조의 환생’으로 추앙받다가 요절한 영걸 효명세자가 아들 헌종에 의해 문조(文祖)로 추존된 후 태묘에 모셔진 데 비해 다른 추존왕인 장조나 덕종은 조묘에 머물러 차이를 보였다. 폐비들 중에서도 문종비 현덕왕후와 단종비 정순왕후, ‘7일 왕비’였던 중종비 단경왕후는 복권되면서 늦게나마 모셔졌다. 그러나 숙종의 계비 희빈 장씨는 끝내 봉안되지 못했다. 폐위된 연산군과 광해군의 신위 역시 배제됐다.

충효사상과 인의예지를 강조하는 유교 질서 아래서 종묘 위상은 높았다. 새 왕은 자신이 보위에 올랐음을 선대 왕들에게 알리는 절차를 밟아야 했다. 광해군을 축출하고 왕위에 오른 인조도 왕실 최고 어른이던 인목대비의 전교에 따라 종묘에서 고유(告由) 절차를 밟은 후에야 백관의 하례를 받을 수 있었다(『승정원일기』 인조 1년 3월 14일). 정(正)의 역사를 지향한 신전의 권위였다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?