분홍빛 하늘, 주황 나뭇잎, 그리고 헐벗은 열여섯…선과 색이 그려낸 낙원의 리듬

우리 곁에, 예술

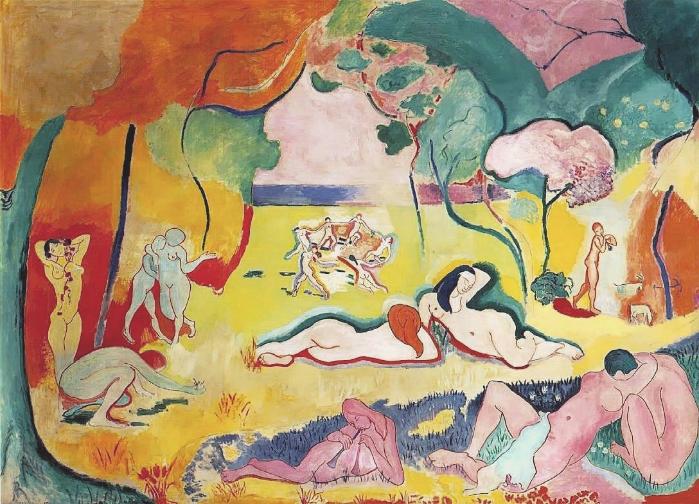

그림 속 사계 - 봄의 색채를 풀어놓은 마티스의 ‘삶의 기쁨’

캔버스 위 흩뿌려진 총천연의 향연, 4월의 봄 보는 듯

보들레르의 시 영감받아 ‘질서있는 아름다움’ 담아

마티스가 강조한 ‘균형·순수함·고요함’ 고스란히 품어

|

완연한 봄기운에 하루가 다르게 바깥 풍경이 달라지고 있다. 초목에서 싹튼 잎새가 푸르게 짙어지고, 갖가지 색깔로 만개한 꽃이 피고 진다. 봄이 자아내는 다채로운 빛깔만큼 미술에서 다양하게 색을 썼던 예술가는 단연 앙리 마티스다. ‘색채의 마술사’ ‘색채의 연금술사’로 불리는 마티스의 작품에는 빨강, 파랑, 노랑의 강렬하고 넓은 색면이 캔버스를 가득 채운다. 어떤 작품은 여러 가지 부드러운 색이 잠잠하게 조화를 이루기도 한다.

이토록 다양한 색을 활용한 마티스지만 그가 자연에서 영감을 받거나, 자연의 색을 표현하려 했던 것은 아니었다. 마티스의 그림에서 파란색은 바다, 초록색은 나무와 관련이 없다. 오히려 눈으로 볼 수 없는 세계를 색으로 표현했다는 편이 더 적절하다.

미술에서 눈으로 볼 수 없는 세계를 그린 것은 언제부터일까? 오랫동안 그림의 역사에서 가장 중요한 역할이자 과제는 ‘재현’이었다. 눈앞에 보이는 사실을 그대로 그리거나 혹은 마치 있었던 일처럼 환상을 부여하는 것이 중요한 일이었다.

초상화는 인물을 최대한 닮게 그리는 것이 ‘잘 그린’ 그림이었고, 풍경화는 마치 창문을 열면 눈앞에 절경이 펼쳐지는 것처럼 그려야 했다. 역사화와 종교화는 실제 사건처럼 생생하게 묘사하는 것이 중요했다. 이런 오랜 회화의 관례가 깨진 것은 사진이 발명되면서부터다. 19세기에 널리 퍼진 사진은 그림보다 더 직접적이고 정확하게 그 순간 그대로를 이미지로 기록할 수 있었다.

기록의 임무에서 벗어난 화가들은 그림을 통해 새로운 세계를 보여줘야 하는 과제에 맞닥뜨렸다. 격변하는 유럽 정세와 맞물려 작가들은 망막에 비친 외부 세계보다 자기 내면에 주목하기 시작했다. 객관적인 기록은 사진에 맡겨두고, 화가들은 주관적인 표현에 관심을 두기도 했다. 마티스 역시 누구에게나 보편적으로 통용되는 미술보다 화가 자신만이 가지는 주체적인 표현을 탐구했다. 특히 마티스는 한 화면에서 색과 모양이 이뤄내는 균형과 질서를 중요하게 여겼다.

마티스가 1905~1906년에 그린 ‘삶의 기쁨(Le bonheur de vivre)’은 마치 꿈속 풍경 같은 모습이다. 누드를 제외하곤 무엇을 그렸는지 파악하기 어렵다. 2m가 족히 넘는 커다란 작품은 물감을 풀어놓은 추상화처럼 보이기도 한다. 분홍색 하늘, 노란색 땅, 주황색 이파리, 파란색과 초록색 나무줄기는 자유롭게 흘러가듯 떠다닌다. 이 그림에는 총천연색이 등장하지만 하나의 색이 두드러지게 강조되기보다 여러 색이 조화를 이루며 유기적으로 흐르고 있다.

마티스가 자연을 재현하려 했다면 가장 왼쪽 나무줄기는 갈색, 누드가 누워 있는 수풀은 푸른색으로 칠했을 것이다. 마티스는 눈으로 관찰한 자연을 사실적으로 묘사하는 문제에 크게 관심을 두지 않았다. 마티스는 캔버스 화면을 가장 조화롭고 균형 있는 모습으로 만들기 위해 색채를 섬세하게 배치했다. 제목처럼 색의 유희, 눈의 즐거움을 위한 작품이다.

‘삶의 기쁨’ 그림 속에는 누드 인물이 총 16명 등장한다. 화면 곳곳에 흩어져 있는 이들은 피리를 불거나, 반쯤 누워 있거나, 사랑을 나누거나, 서로를 끌어안고 있다. 작품 가운데에는 한 무리가 서로 손을 잡고 원을 만들어 빙글빙글 돌고 있다. 마티스의 대표 작품인 ‘춤(La Danse)’을 연상하게 한다.

크기에 다소 차이는 있지만 어느 한 인물이 주인공으로 강조되지 않고 각 인물이나 무리의 비중이 균등하고 위계 없이 그려진 것도 주목할 점이다. 이 평화롭고 감미로운 풍경은 마치 인간이 원죄를 받기 전 슬픔과 고난 따위가 존재하지 않는 낙원의 모습이지 않을까. 마티스는 프랑스 문학의 두 거장 보들레르와 말라르메의 작품에서 영감을 받아 이 작품을 그렸다.

‘그곳엔 모두가 질서와 아름다움 /풍요와 고요 그리고 쾌락뿐.’ (샤를 보들레르, ‘여행으로의 초대’ 부분)

마티스가 색채를 쓰거나 인물을 배치하는 방식은 당시 화단에서 매우 파격적인 시도였지만, 그렇다고 그림의 전통을 완전히 부정한 것은 아니었다. 이 작품 역시 화면 왼쪽에 큰 나무를 배치하고, 가운데는 너른 수풀이 펼쳐지고, 저 멀리 지평선이 이어지는 풍경화의 구성 관습을 따르고 있다. 풍요롭고 평화로운 자연 속 누드는 19세기 화가들에게 인기 있는 주제였다. 미술의 역사를 참조하되 차이를 만드는 것, 새로운 미술을 만드는 원동력이다.

마티스는 생애 동안 세계대전을 두 번 겪었다. 당시 예술가와 마티스의 동료들은 전쟁과 각종 이데올로기 대립에서 자유로울 수 없었다. 화가들은 전쟁으로 인한 고통과 암담한 현실을 저마다의 방식으로 표현했다. 이런 주변 상황에도 불구하고 ‘삶의 기쁨’을 포함해 마티스의 대부분 작품은 평화, 기쁨, 음악, 가족 등 밝고 따스한 주제를 다룬다. 마티스의 작품은 집 밖에서 일어나는 첨예한 갈등이나 정치적 쟁점과 거리가 있었다. 마티스는 오히려 미술이 현실을 드러내거나 비판하는 수단이 아니라 미술을 통해 마음의 안정을 취하고 기쁨을 느끼길 바라며 이렇게 말했다.

“나는 복잡한 문제나 우울한 주제를 다루지 않고 균형, 순수함과 고요함이 담긴 그림을 그리고 싶다. 내 작품을 보는 누구든 모든 이의 마음을 위한 미술을 꿈꾼다. 몸과 마음이 지친 사람에게 휴식을 주는 좋은 안락의자 같은 그림 말이다.”

빛나는 계절 4월만큼은 마티스의 작품을 보며 우리의 눈과 마음의 호사를 누려보면 어떨까.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?