백 투 더 스테이지 - 연극 ‘돈데보이’

가난 벗어나려 미국행 열차에 몸 실은 사람들

불안·기대 뒤섞인 공간, 한순간 아수라장 돼

시적인 대사·침묵조차 언어로 만드는 연기 인상적

세계적 비올리스트 김남중, 첫 음악감독 참여

극 말미 직접 무대 올라 라이브 연주도

‘돈데보이(Donde Voy).’ 멕시코계 미국인 출신 여성 가수 티시 이노 호사가 1989년에 발표한 노래다. ‘보이’라는 이름만 듣고 어느 소년의 돈 버는 이야기쯤으로 생각한 사람들이 있겠지만, 스페인어로 ‘나는 어디로 가는가’란 꽤 철학적인 제목이다.

이 연극, 혹은 음악극은 ‘가객들의 여행’이라는 부제를 갖고 있다. 노래의 가사는 미국으로 불법이민을 떠난 멕시코 남성이 멕시코에 남겨둔 자기 연인을 그리워하는 내용이다. 연극은 이 3분짜리 스토리를 100분으로 확장해 놓은 버전이라 할 만하다.

멕시코 한 마을의 남자들이 가난을 벗어나 새로운 미래를 꿈꾸며 사랑하는 아내, 연인, 가족을 떠나 한밤중에 불법 브로커를 따라 미국행 열차 화물칸에 숨어든다. 발각에 대한 불안감과 체온으로 숨이 턱턱 막히는 화물칸 안에 구겨진 이들은 작게나마 흥얼거릴 수 있는 노래와 더 나은 삶에 대한 기대를 연료 삼아 비참한 시간을 불태운다. 하지만 그것마저도, 선로를 이탈한 열차가 운행을 멈추면서 끝나버린다. 출입구가 막힌 것을 눈치채고, 극도의 불안감에 다다른 사람들은 결국 마지막 인내심마저 휘발되자 광기를 드러내며 브로커를 향해 달려든다.

멕시코 난민이 미국으로 불법 이주 시도를 하는 과정에서 겪은 비극적인 실화를 바탕으로 한 이 연극은 우고 살세도의 소설 『가객들의 여행』에서 모티프를 가져와 손현옥 연출이 극단 물결과 함께 만들었다. 물결은 2008년 창단 이후 함축적이고 비유적인 시적 언어, 연기자 내면의 진실에서 비롯된 신체언어, 가변적이고 상징적인 오브제를 적극 활용해 연극·무용·음악·미술·문학·영상 등 종합공연예술을 지향해 온 단체다.

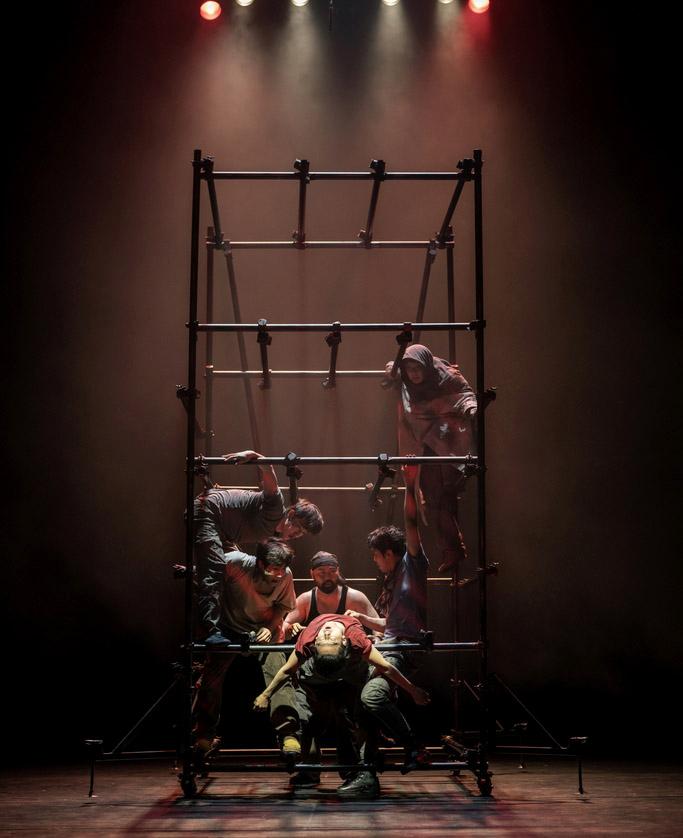

‘돈데보이’에서 시적인 대사는 언어의 깊이를 맛보게 하고, 놀이터의 정글짐을 떠올리게 하는 철제 구조물로 단순화한 열차는 다양한 상징을 품고 있다.

여기에 음악. 놀랍게도 ‘돈데보이’의 음악감독은 세계적인 비올리스트 서울시립교향악단(서울시향) 김남중 이사다. 서울대 음대, 미국 인디애나대에서 비올라를 전공한 그는 서울시향 단원을 거쳐 2013년 솔로로 독립했다. 이후 국내외 클래식 음악계에서 명성을 쌓으며 한국 최고의 비올리스트로 부상했다. 뉴욕 유엔 본부 총회의장에서 독주 무대를 펼친 최초의 비올리스트다. 유엔 국제평화기여 예술가상을 받았으며, 카네기홀과 베를린 필하모닉홀 등 세계적인 공연장에서 지속 초청받아 연주 활동을 하고 있다.

하지만 김남중은 ‘클래식’의 예술적 카테고리에만 머물지 않았다. 특히 공연예술에 대한 관심과 열정을 드러내며 여러 예술적 실험을 해왔다.

2019년 융복합공연예술축제 ‘파다프(PADAF)’에서는 자신의 작품 ‘오늘은 비올라’로 최우수 음악상을 수상하며 예술감독으로서의 역량을 인정받기도 했다.

그런 그가 처음으로 연극 음악감독을 맡았다는 사실은 공연계에서 꽤 큰 화제가 됐다. 그의 참여로 이 작품은 뮤지컬은 아니지만 ‘음악이 연극의 몸이 된 작품’으로 새롭게 태어났다.

김남중은 “처음으로 음악감독을 맡아 연극 전반에 음악적 색을 입히는 작업을 했다는 점에서 큰 의미가 있었고, 매우 보람 있었다. 특히 배우들의 호흡과 감정선을 고려하면서 음악을 디자인하는 일이 인상 깊었고, 또 많은 것을 배우는 기회였다고 생각한다”고 말했다.

|

가장 어려웠던 점은 무대 흐름과 감정의 고조를 해치지 않으면서 음악이 자연스럽게 극 안에 녹아들게 만드는 일이었다고. 극이 끝날 무렵, 김남중이 직접 비올라를 들고 무대에 올라 라이브 연주를 하는 장면이 있다. 앞서 나온 3개의 곡을 하나로 묶어 리프라이즈한 음악인데, 한 배우가 “이 장면만큼은 라이브 연주로 해야 한다”고 강력하게 주장했다고 한다.

배우들의 연기도 뛰어나다. 신체언어에 대한 훈련이 잘돼 있는 배우들은 말보다 먼저 움직이는 연기, 침묵조차 언어로 만드는 연기를 보여줬다. 대사 한마디 없이 관객의 가슴에 구멍 하나를 뚫는 그런 연기다. 여기에 무게중심을 단단히 잡아주는 두 거장이 있으니, 박정자와 길용우다. 박정자는 미국으로 떠난 손자를 그리워하는 눈먼 노파로 나온다. 청력이 극도로 발달해 눈이 아닌 귀로 보는 이 노인에게서는 어쩐지 라이온킹의 주술사 라피키가 겹쳐 보인다. 현자와 같은 노인이지만 그토록 보고 싶은 손자의 운명만큼은 예지하지 못했다. 미국 어딘가에서 잘살고 있을 것으로 철석같이 믿고 있는 손자 모스코는 그 시간, 멈춰버린 열차의 화물칸 안에서 광기에 찬 마을 남자들에게 집단구타를 당하며 죽어가고 있었다. 음악감독 김남중으로 하여금 무대에서 라이브 연주를 하게 한 배우는 바로 박정자였다.

길용우는 막판에 신부로 나온다. 짧지만 강렬한 등장이다. 마을을 떠난 18명 중 시신이 되어 돌아온 5명을 땅에 묻으며 신부는 말한다. “예수는 이 땅에 와서, 이날 암살당했다.”

공연이 끝나고, 조명이 꺼졌다. 가객들은 사라졌고, 우리는 다시 일상의 옷을 입는다. 무대 위 살아남은 자들의 노래가 귀 안에 남아 오래 울린다. 무대가 닫힌 뒤에야 비로소 관객들의 마음속에서 다시 질문이 시작된다. 돈데보이, 돈데보이. 우리는 어디로 가는가. 우리는 지금 어디쯤 와 있는가.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?