패션의 역사 - 진(청바지)의 진화

어원

제노바 선원·인부가 입던 바지

Genova→G nes→jeans

역사

16세기 프랑스 남부 ‘님’

인디고블루 염색한 질긴 옷감

18세기 말 미국으로 가 ‘데님’ 전수

특징

배우 제임스 딘 입어 유행

일상복·통학복…사계절 착용

워싱·찢김·스키니 스타일도 다양

우리가 일상에서 즐겨 입는, 그러면서도 시대를 아우르며 같은 듯 다르게 끝없이 진화해 가는 바지가 있다. 바로 ‘청바지’다. 본 기고에선 청바지의 기원과 역사에 대해 살펴보고자 한다.

1095년 11월 27일 프랑스 클레르몽 공의회에서 교황 우르바노 2세는 당시 이슬람교 세력이 점령하고 있는 크리스트교 성지를 되찾자고 호소했다. 바로 이날, 1차 십자군전쟁이 시작됐다.

전쟁은 지중해 도시국가에 기회였다. 베네치아와 함께 지중해를 주름잡던 제노바는 병참과 수송을 맡아 전쟁에 뛰어든다. 전쟁 중 제노바는 점령지에서 교역권을 챙겼다. 그 결과 제노바는 지중해 동쪽 연안에 독자적인 상업지구를 다수 확보하며 패권을 공고히 했다. 이 패권을 유지하기 위해 제노바의 귀족과 상인들은 적극적으로 해군을 양성하기 시작한다.

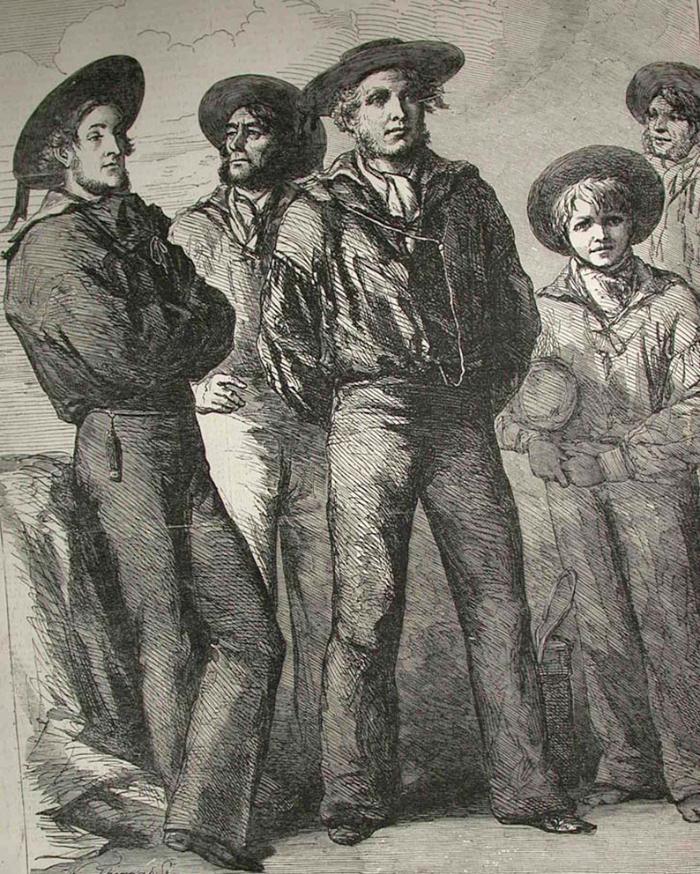

이 시기 제노바는 양모·실크·면직물 가공에 모두 능했던 방직업을 활용해 군함에 달 돛을 자신들이 목화로 방직해 만든 면직물 코듀로이(corduroy·세로 방향으로 골이 지도록 짠 면직물)로 제작했다. 이후 제노바 선원들은 종종 배 돛을 만드는 직물로 작업 바지를 만들어 입었는데, 질기고 방수가 잘 돼 다용도 복장으로 활용됐다.

군함과 상선 등 배 위에서 일하는 제노바 선원들과 작업 인부가 이 옷을 즐겨 입으니, 지중해 사람들은 이 제노바 바지를 곧 제노바(Genova)를 뜻하는 프랑스어인 ‘젠(G nes)’이라고 불렀다. 이는 오늘날 영어 진(jeans), 즉 ‘청바지’를 일컫는 말의 어원이다.

이후 15세기 무렵 제노바는 용병업과 조선(造船) 설계업, 금융업, 무역중개업 등 다양한 업종으로 산업을 확장했다. 전통적으로 중요한 산업인 방직업에서 탄생한 코듀로이 역시 여전히 선원들과 작업 인부들이 즐겨입는 소재(fabric)로 지중해에서 활발히 유통되고 있었다.

16세기 중엽, 프랑스 중앙정부의 종교 박해를 피해 내려온 위그노(칼뱅파 개신교도)의 주요 거점이 된 연안 인접도시 몽펠리에, 그 북동부에는 님(Nimes)이라는 중소도시가 있었다. 두 도시는 같은 신앙을 기반으로 한 연대를 통해 끈끈한 공동체를 형성하며 생업을 꾸려갔다. 이들은 방직과 염색, 그리고 제직 기술에 정통했다. 영국·스위스·이탈리아 북부에서 직조술을 전수받은 고급 기술자가 많았기 때문이었다. 당시 님은 혼방직물 개발에 강한 지역이었고, 몽펠리에는 염색과 마무리 가공이 강세였다.

님과 몽펠리에. 두 도시에 있어 제노바산 코듀로이는 반드시 뛰어넘어야 할 산이었다. 당시 프랑스 장인들은 국내 섬유산업을 지켜야 한다는 경제적 자존심이 있었다. 무엇보다 위그노 공동체는 자급·자립하는 생활 원칙을 중시했기 때문에 수입 직물에 기대지 않으려 했다.

님 지방 방직 장인들은 제노바 직물에서 강도·질감·실 구성을 연구했고, 자신들의 기술을 더해 독자적인 능직면 ‘서지 드 님(Serge de Nimes)’을 개발해냈다. 서지 드 님은 ‘님 지역의 능직면(사선 방향의 이랑이 있는 직물)’이라는 뜻이다. 양모 대신 면을 더 많이 사용해 가볍고 통기성이 좋았다. 염색은 인디고블루 계열로 해 제노바산 직물과 유사한 색감을 구현했고, 능직 조직(비스듬한 줄무늬) 덕에 마모에 강하고 오래 입을 수 있었다.

이후 ‘드 님(de Nimes·님 지역의)’이란 약칭으로 불리며, 점차 제노바 직물의 대체재로 자리잡았다. 마침내 제노바 선원들마저 드 님으로 각종 포대 자루와 작업복 바지를 만들어 입고 다니자 지중해 사람들에게 청바지는 드 님으로 만든 바지라는 인식이 생겼다. 드 님은 이후 프랑스 북부를 거쳐 영국에도 전래됐고, 18세기 말에 이르러 미국으로 건너간 프랑스 이민자들이 이 직물과 용어를 함께 전수하게 된다. 이때 말이 한 번 더 줄어들게 된다. 이것이 바로 오늘날 우리에게 익숙한 영어단어 ‘데님(denim)’이다.

1847년 한 독일 청년이 바이에른을 떠났다. 그의 이름은 리바이 스트라우스(Levi Strauss)였다. 그는 1851년부터 잡화점을 운영하고 있던 가족과 함께 일하다가 2년 뒤인 1853년 샌프란시스코로 이주해 광산과 벌목장에 필요한 생활용품을 파는 도매업을 시작했다. 이때 그가 세운 사업체가 바로 오늘날 ‘리바이스(Levi’s)’라고 불리는 ‘리바이 스트라우스 & Co.’였다. 이때 스트라우스는 직물도 함께 취급한다. 거칠고 험한 노동 환경에서 옷이나 포대 자루가 찢어지는 일이 비일비재했기 때문이었다.

러시아 이민자 출신 재단사 제이콥 데이비스는 그 도매점에서 자주 천을 사가는 단골이었다. 1872년 그가 리바이에게 편지를 보내왔다. 편지에서 그는 자기가 손님이 주문한 바지에 구리 리벳을 달아 찢어짐을 방지하는 방식을 개발했다며 이를 함께 특허 낼 파트너를 찾고 있다고 제안한다. 스트라우스는 이 제안을 받아들였고, 다음 해인 1873년 두 사람은 함께 미국에서 특허를 받아냈다. 이것이 현대 청바지의 탄생이었다.

바지는 간단하고 견고했다. 굵은 면직물에 리벳을 박고, 다섯 개의 주머니를 달았다. 그러나 그 바지는 단단했고 입을수록 몸에 익었다. 광산, 목장, 공장에서 입던 바지는 금세 미국 전역으로 퍼졌다. 청바지는 도시에 유입됐고, 계층을 가리지 않고 유행했다.

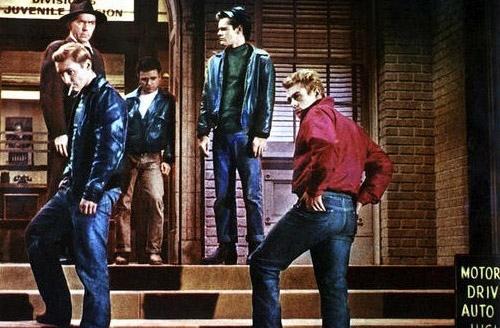

20세기 중반 변화가 시작됐다. 제2차 세계대전 중 미군은 군수품과 함께 청바지를 유럽으로 들여갔다. 전후 1950년대엔 미국 대중문화와 함께 청바지가 오대양에 퍼졌다. 이때 제임스 딘과 말런 브랜도를 필두로 한 청춘 배우들이 청바지를 유행시키면서 전 세계 청년들이 일상복, 통학복 등으로써 계절을 가리지 않고 착용하게 됐다.

1960년대 히피는 꽃을 들고 이 바지를 입었고, 1970년대 흑인 청년은 주머니를 찢고 입었다. 노동자의 옷이 곧 사회의 표정이 됐다. 1980년대 캘빈 클라인은 청바지를 향수와 함께 판매했다. 리플레이, 디젤, 게스 같은 브랜드가 각자 독창적인 디자인으로 시장을 나눠 가졌다. 워싱, 찢김, 스키니, 배기, 스트레이트 등 스타일은 매해 달라졌다. 청바지는 유행을 따르지 않고, 유행으로 향하는 과정 그 자체가 됐다.

21세기 들어 청바지는 더는 단일한 복식이 아니다. 전통을 지키는 브랜드가 있는가 하면 과감히 해체하는 브랜드도 있다. 먼저 ‘리바이스‘다. 청바지의 원형을 만든 브랜드는 여전히 그 중심에 있다. 501시리즈라는 고전은 지금도 스테디셀러다. 곧고 단정하며, 지나치게 세련되지도 않았다. 누구나 편하게 입을 수 있고, 어떤 시대에도 녹아든다.

‘디젤(Diesel)’은 그 반대편에 있다. 워싱은 깊고, 실루엣은 과감하다. 청바지를 통해 거리의 감각을 전달하려 했고, 성공했다. 찢긴 무릎과 허벅지 부위의 물 빠짐. 바로 그 속에 저항의 이미지가 남아 있다.

마지막으로 ‘발렌시아가(Balenciaga)’는 이 모든 질서를 흩뜨린다. 크고 무겁다. 찢기고 늘어진 천은 거리와 무대를 함께 걷는다. 과장된 디테일과 전위적 구성은 ‘이것도 청바지인가’란 물음을 던지게 한다.

청바지는 한마디로 유기체다. 우리와 함께 살아 숨 쉬며, 시시각각 다른 모습으로 우리를 사로잡는다. 이제 옷장을 열어 우리 나름대로 데님의 역사를 써 보는 것도 즐거울 것 같다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?