‘작은 공주골’서 1930년대 경성 젊은이들의 ‘핫플’로

구보의 산보, 그때 그곳 - 서울시 중구 ‘소공동’

태종 둘째 딸 경정공주 집 있던 곳

임진왜란 때 명 장수 이여송 주둔

대한제국 환구단 설치했다 철거

조선호텔 들어서며 유명인사 투숙

다방 ‘낙랑파라’는 예술인 아지트

연주회 등 문화예술 이벤트 열려

구보가 처음 소공동(小公洞)에 끌린 것은 이름이 주는 우아함 때문이었다. 소공동은 ‘작은 공주골’이라는 이름에서 유래해 소공주동을 거쳐 소공동이 됐다(『서울지명사전』). 태종의 둘째 딸 경정공주(1387~1456)의 역사가 서린 곳이다.

조선 3대 왕 태종은 재위 3년인 1403년 둘째 딸을 영의정 조준의 아들 호군(護軍) 조대림에게 서둘러 시집보냈다. 명(明)이 공주와의 정략결혼을 요구하고 있었던 까닭에 마음이 급해진 태종은 조대림이 모친상을 당한 직후였지만 3년 탈상을 기다리지 않고 서둘러 결혼을 진행했다(『태종실록』). 애지중지하는 딸을 이역에 뺏기기 싫었던 것이다. 구보는 형제의 난을 치를 정도로 강한 카리스마를 비췄던 태종도 명의 횡포 앞에서는 어쩔 수가 없었다는 생각에 언짢아졌던 기억이다.

경정공주는 이곳에서 네 딸을 낳았다(『신증동국여지승람』). 태종은 딸을 보러 자주 이곳에 행차했다고 전해진다. VIP 거주지역이어서 금위영 관할인 ‘소공동계(小公洞契)’에 속했다(『만기요람』).

경정공주의 궁은 선조 때는 왕자인 의안군(義安君) 저택이 됐다가 임진왜란 때 명나라 장수 이여송이 주둔했다. 몽진했던 선조가 환도해 이곳에서 명나라 관원들을 접견한 이후 남별궁(南別宮)으로 바뀌어 중국 사신의 여사로 사용됐다(『한포재집』).

1897년 고종이 국호를 대한제국으로 고치고 스스로 황제에 오르면서 제국의 상징인 환구단이 이곳에 세워졌다. 광무 3년이던 1899년에는 경내에 천·지의 신위를 봉안하던 황궁우(皇穹宇)도 지었다. 국운이 쇠퇴하면서 환구단은 1913년 철거되고, 이듬해 그 자리에 6700평 규모의 한국 세 번째 호텔 ‘조선호테루’가 들어서면서 공주골은 모습이 바뀐다(『서울 6백년』). 8각 3층의 황궁우만이 남아 당시의 흔적을 전한다.

조선호텔이 생기자 호텔 커피숍은 단연 서울의 명소가 됐다. 1902년부터 시작했다가 사라진 옛 손탁 호텔 커피점의 위명을 물려받은 셈이 됐다. 이 위상은 1930년대 명동과 소공동, 충무로, 종로 일대에 다방이 들어설 때까지 지속됐다. 아이스크림도 최초로 팔았다. 우리 기업(빙그레)이 생산해 출시하기 전까지는 이곳 아이스크림이 유일했다.

조선호텔은 1914년 조선철도호텔로 바뀌었다. 1945년 해방과 함께 미군정 사령부로 쓰이다가 1948년 정부수립 후 ‘조선호텔(Chosun Hotel)’로 개명했다. 2021년부터 영문명을 ‘Josun’으로 바꿨다.

일제강점기에 가장 고급스러운 숙박시설이었던 까닭에 이곳에는 유명 인사가 많이 거쳐 갔다. 경성에서의 생활을 자서전 형식으로 편 『호박목걸이』의 저자 메리 테일러가 목격해 전한 바로는 오스트리아 태생의 미국 바이올리니스트로서 ‘사랑의 기쁨’ ‘사랑의 슬픔’을 작곡한 신비주의자 프리츠 크라이슬러가 로비에 나타나 바이올린 연습을 했다.

1920~1930년대 미국의 카우보이이자 유머 작가, 사회비평가 겸 영화배우로 이름을 날린 윌 로저스가 로비에서 밧줄을 던져 조각상과 샹들리에에 올가미를 씌우는 묘기를 보이기도 했다. 그녀의 기억으로는 ‘런던메일리데일’지의 언론인 노스클리프와 이탈리아 전기공학자 굴리엘모 마르코니, 영국 출신 용병으로 중국 동북의 군벌 장쭤린의 군사고문인 프랭크 서튼 대령 등도 투숙했다.

유명 인사는 일본에 온 길에 경성도 보기 위해 들른 언론인·예술가·영화배우 등 셀럽이거나 광산 매입을 위해 날아온 투기성 사업가가 대부분이었다.

소공동 조선호텔 앞에는 청계천 지류가 흘렀다. 일제강점기 ‘장곡천(長谷川)’이라 부른 이 하천변은 1930년대 조선 젊은이들 사이에 ‘힙(hip)’한 거리였다. 그 중심에 시인 이상이 아지트로 삼았던 다방 ‘낙랑파라(parlour)’가 있었다. ‘고약왕’ 이명래의 동생으로 동경미술학교에서 디자인을 전공한 이순석이 1932년 세웠다. 이순석은 졸업 후 화신백화점에서 쇼윈도 배치, 광고 도안 등을 맡았다. 해방 후 서울대학에 미대가 만들어지자 응용미술학과를 개설해 상품 도안과 실내디자인 등 자신이 배운 실용미술을 가르친 인물이다.

다방 ‘낙랑파라’는 종전 경성에는 없던 스타일의 공간이었다. 이순석은 소공동 초입, 지금의 팔레스호텔 자리에 있던 2층 건물을 임대해 위층을 아틀리에로 삼고, 1층에 다방을 만들었다. 1920년대 평양 부근에서 대대적인 조사를 벌이던 낙랑 유적에서 영감을 얻어 이름을 ‘낙랑’이라 짓고, 그 시대 유물들을 카피해 인테리어 장식을 했다. 이것이 빼앗긴 시간을 살던 당대 젊은이들의 의식과 부합되면서 일약 명소로 부상했다(『삼천리』).

내부를 찍은 1934년의 사진에는 파초와 선풍기, 왕골 의자, 테이블 등이 있어 당시 일반적인 경성 다방의 풍경과는 차이를 보인다. 구보의 머릿속에 큰 유성기가 비치돼 있고, 테이블 위 주스 잔에는 빨대가 꽂혀 있어 인텔리들이 주스를 마시며 클래식을 감상하는 모습이 절로 그려진다.

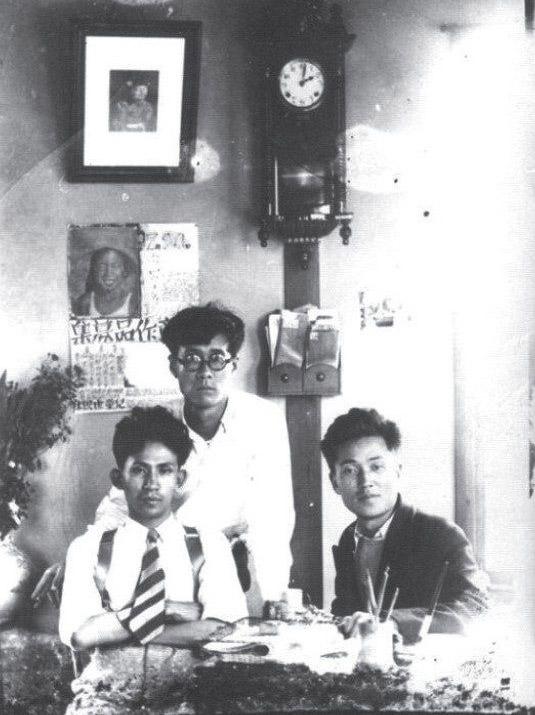

시인 김소운(1907~1981)이 『이상, 이상』에 이곳에 모이던 이상, 구본웅 등 모더니스트들의 면면을 소개했다. 박태원의 소설 『소설가 구보씨의 일일』에는 이곳에서 토스트를 먹는 모습이 묘사돼 있다. 이효석, 김유정, 박태원, 이태준, 김기림 등도 드나들었다.

1935년 이순석은 ‘낙랑파라’를 여배우 김연실에게 넘긴다. 김연실은 “나운규의 영화 ‘잘 있거라’로 데뷔한 후 여러 영화에 출연하면서 인기가 높았다”고 전해진다. 동생이 촬영감독 김학성이고, 올케가 배우 최은희였다. “귀여운 외모에 노래도 잘해 뭇 남성들의 애간장을 녹였다”고 전한다(『삼천리』). “일을 가지지 못한 피로한 젊은이들도 등의자에 앉아 레코드를 들었다.” (『소설가 구보씨의 일일』)

실내장식은 구본웅의 계모였던 변동욱이 맡아 했다. 이 변동욱의 열아홉 살 아래 여동생이 이상의 전처였다가 김환기의 부인이 된 변동림이다. 변동림은 김환기와 재혼하며 ‘김향안’으로 개명했다. ‘낙랑파라’는 커피만 파는 게 아니라 서구의 살롱처럼 문화예술 이벤트를 열어 품격을 높였다. 구본웅의 개인전도 열었고, 안석영 감독의 영화 ‘춘풍’의 축하연도 벌였다. ‘괴테 백주년 기념제’, 경성제대 학생들의 ‘만돌린 연주회’, 그리고 빅터 레코드사의 신곡 연주회도 매주 열렸다(『삼천리』).

나라를 뺏긴 시대였지만, 사람들은 이색 공간을 만들어 낭만을 구가하고 예술을 즐겼다. 구보는 암울한 상황 속에서도 행진을 계속하는 게 삶의 본령임을 확인한다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?