웅어·황복·숭어·참게…한강 하류 ‘숨은 맛의 보고’

구보의 산보, 그때 그 곳 - 김포시 전류리 포구

강·바닷물 섞이며 뒤집히는 와류 형성

토정 이지함, 물때 정보 노래로 보급해

어부들 1990년대까지 뗏마 타고 조업

철 따라 다양한 어종 선물처럼 내어줘

한강 개발 탓 많은 어종 서식지 잃어

생태계 복원해 떠나간 어종 돌아오길

|

봄바람이 불면 구보는 김포시 하성면의 전류리(顚流里) 포구로 가고 싶어진다. 전류리는 ‘한강이 임진강과 만나고 바닷물이 섞이며 뒤집히는 흐름을 보인다’고 해서 붙여진 이름이다(『동국여지승람』). 봉성산이 튀어나와 한강 물줄기를 감싸안으며 와류를 형성한다. 항공촬영한 사진을 보면 이 와류가 선연히 잡힌다.

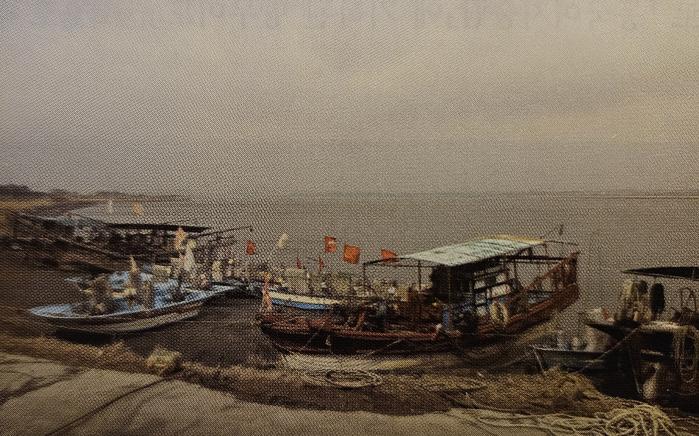

전류리 포구는 한강에 남은 마지막 포구여서 구보는 각별하게 여긴다. 어부들이 새벽에 잡아 올린 생선들을 직판장에 부려 놓으면 ‘오늘은 뭐가 잡혔나’ 기웃거리는 재미가 있다. 겨울 끝자락이어서 여전히 숭어가 많이 보인다. 이곳 숭어는 인천 사람들도 부를 정도로 유혹적이다. 지금도 수집상들이 전류리 숭어를 확보하려 경쟁을 펼친다.

포구 앞 부부 선장이 운영하는 식당에도 숭어를 먹으러 오는 사람들의 줄이 길다. 강이 내어주는 대로 음미할 수 있어 구보는 전류리를 ‘숨은 맛의 보고’로 여긴다. 황복이나 농어, 장어, 민물새우 맛을 볼 수 있다. 예전에는 전류리 북서쪽에서 길이 20척의 대어를 낚은 적도 있었다(동아일보, 1931.7.15.).

전류리 어부들은 1990년대까지만 해도 ‘뗏마(목선)’를 타고 조업했다. 밤섬 목수들이 낙엽송으로 만든 배였다. 바람 세찬 날이면 노를 젓느라 입에 거품이 고였다. 그 목선으로도 심상록(1942~ ) 선장은 1톤의 숭어를 그물로 낚아 올린 기록을 갖고 있다. 2000년 들어 목선을 FRP 동력선으로 바꾸면서 사시사철 그물을 던질 수 있게 됐다.

잡히는 어종은 웅어와 황복, 장어, 참게에 이르기까지 철 따라 다양하다. 까나리, 대구, 망둥이, 실뱀장어도 잡힌다. 예부터 잡은 생선들을 배에 싣고 한강을 거슬러 올라가 서울 마포나루에 부려 팔곤 했다. 한때는 주민 100여 명 가운데 37명이 29척의 배로 조업을 하던 곳이었지만 6·25전쟁 후 북한 개풍군과 인접 지역이 돼 강을 따라 철조망이 쳐지면서 조업이 위축됐다. 2025년 3월 현재는 26명과 26척으로 줄어들었다(전류리 어촌계).

|

한강 개발 탓에 많은 어종이 서식지를 잃어 사라진 탓도 컸다. 어부들은 “강바닥에 요철이 있어야 알을 낳는데 지금은 모래 채취와 수중보 탓에 바닥이 평평해져 고기들이 산란처를 찾기 힘들어졌다”고 분석한다(『김포市史』).

웅어도 치명적인 변화를 맞았다. 봄철에만 잡히는 회귀성 어류인 웅어는 한강변 갈대밭을 따라 양화대교에서까지 잡혀 ‘갈대고기’, 즉 ‘위어(葦魚)’라고 불렀다. 그 무성하던 갈대밭이 둔치 조성으로 사라지면서 웅어도 발을 끊었다. 궁중 진상품이어서 3월이면 궁궐 조리기구이던 사옹원에서 한강 하류에 위어소를 치고 조업을 지휘했던 고급 어종답게 콩가루 묻혀 회로 먹으면 다디단 맛을 음미할 수 있다.

이곳에서는 50년 전만 해도 기수지역에 서식하는 철갑상어가 잡혔다. 이 토종어류는 한강 물이 오염되면서 1977년 멸종한 것으로 보고됐으나, 경기도민물고기연구소가 2009년부터 북한의 치어를 받아와 복원작업을 펴고 있다. 한강관리소가 몇 마리 발견했다는 보고도 있었지만 서식하고 있는 정도는 아닌 듯하다. 북한 예성강에서는 여전히 철갑상어가 서식한다. 구보는 예성강에서 서해로 나와 맑아진 한강으로 올라올 가능성도 있지 않을까 여긴다. 철갑상어의 알인 캐비아는 1㎏에 1200만 원을 호가하는 고급 식재료다.

봄철 전류리 어민들을 가장 흐뭇하게 하는 것은 황복이다. 송나라 시성 두보가 ‘천계의 맛’이라 극찬한 황복은 하루에 10마리만 잡아도 100만 원을 웃도는 수입을 올릴 수 있다.

포구 직판장에서 ‘깔따구(새끼농어)’와 소량이 잡힌 웅어를 구매해 배 따고 염장해서 말려 구워 먹는 맛은 일품이다. 농어는 말려서 무, 마늘만 넣고 푹 곤 뒤 육젓 새우 간해서 젓국으로 만들면 훌륭하다. 뜨물에 조금 불려 콩나물과 함께 찜으로 만들어 먹어도 맛있다. 알은 들기름 발라 가며 말려 숭어 어란처럼 만들어도 좋다. 가을엔 생새우를 사러도 가고 싶은 곳이다.

|

예전 통진 한강가에는 나루도 많고 주막도 많았다. 1911년 『조선지지자료』의 기록으로는 통진에 17개의 주막이 있었다. 전류리에도 ‘마근지주막’과 ‘절이장이주막’ 두 군데가 있었다. 썰물을 기다려 다음 날 아침 일찍 바다로 나가려는 뱃사람들과 오후 밀물 때를 기다려 한강으로 진입한 뱃사람들이 하루를 유한 후 이튿날 마포나루로 가기 위해 머물기에 전류리 일대가 적합했던 까닭이었다.

정확한 물때 정보는 ‘이인(異人)’이었던 토정 이지함(1517~1578)의 노력 덕이 컸다. 서부이촌동 언덕에 토굴을 파고 그 위에 정자를 짓고 살아 ‘토정(土亭)’이라 불리던 선생은 팔도의 배가 다 모이던 삼개(마포) 나루에서 배를 타고 전류리에 와 하루를 묵고 다시 배에 올라 바다로 나가곤 했다.

조수간만의 차가 커 위험이 따른다고 판단한 토정은 한강과 임진강이 합류하는 조강포 어귀 언덕에 거주하며 밀물과 썰물의 때를 측정했다. 뱃사람과 지역민들에게 도움을 주기 위함이었다. 서해는 조수간만의 차가 크기로 유명하다. 9m나 된다. 물때를 아는 것은 생명을 지키는 일과 직결됐다.

토정은 흐름을 지켜본 결과 8시간은 밀물이 들어오고 4시간은 썰물이 나가며 달의 변화에 따라 물때도 변한다는 사실을 알아냈다. 물때를 가사로 삼은 노래 ‘조강물참’을 만들어 보급했다. 어렴풋이 알고는 있었어도 정확한 물때를 파악하지 못하고 있던 사람들은 토정 덕에 안전할 수 있었다. 통진(김포) 현감으로 있던 제자 조헌과도 자주 교유하며 제방 쌓기 등에 관한 의견을 나누었다. 구보는 전류리가 누렸던 번성 역시 토정의 덕이었다고 생각한다.

천혜의 자연이 내주는 선물들로 해서 예로부터 전류리 주민의 삶은 풍족했던 듯 보인다. 프랑스 함대가 한강 수로로 쳐들어온 병인년(1866년) 9월에 아군의 군수품에 쓰도록 전류리의 장한운을 비롯한 대소 백성들이 여러 차례 백미와 막걸리, 청장, 말먹이, 땔나무 등을 대진(大津)에 기부했다(『승정원일기』, 고종 3년 9월 16·18·23일).

전류리 포구를 어업 유산 보존실로 만드는 노력을 지자체가 해주면 좋겠다고 구보는 늘 생각한다. 이곳의 생태계를 복원해 떠나간 어종들을 부르는 것이다. 나루와 주막 같은 포구 문화를 되살려 궁중 진상품이었던 웅어를 위시해 ‘맛의 제왕’ 황복, 숭어, 전어, 참게, 철갑상어 같은 제철 생선 축제도 열면 전류리는 우리 곁으로 성큼 다가서고, 우리 삶에도 재미 하나가 추가될 터이다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?