3·1운동 106주년 독립운동의 발자취를 찾아 떠나다

피로 쓴 결의문, 구구절절한 전단, 휘날리는 태극기... 그날의 함성 들리는 듯

1919년 3월 1일, 한반도 전역을 물들였던 외침이 있다. “대한독립만세!”

세월이 흐르며 그 함성의 무게와 의미가 점차 옅어지는 게 아닌가 싶기도 하지만, 여전히 우리는 선조들이 간절하게 되새겼던 염원을 기억하려 노력한다.

올해 106주년 3·1절을 맞는다. 전국 각지에 자주독립을 바랐던 우리 모두의 이야기, 독립운동가의 발자취가 고스란히 담긴 공간이 많다. 그들의 흔적과 기록을 찾아 떠나 보자.

|

# 충남 천안, 독립기념관 일제 치하 독립운동사 한눈에

충남 천안시에 자리한 독립기념관은 우리 민족의 독립운동사를 한눈에 조망할 수 있는 대표적인 공간이다. 1987년 8월 15일, 전 국민의 성금으로 건립·개관해 오늘날에 이르고 있다. 입구에 들어서면 거대한 광장이 펼쳐지고 겨레의 탑, 겨레의 집이 앞뒤로 자리한다. 일제강점기부터 광복 직후까지 이어진 역사를 모두 품고 있다는 상징적 의미를 내포하는 건축물이다. 전시는 6개의 상설전시관과 체험관, 홍보관, 야외전시 등으로 구성된다. 상설전시관은 제1전시관인 ‘겨레의 뿌리’부터 시작하는데, 한반도 역사의 기원을 담고 있다. 일제에 의한 국권 침탈, 독립운동과 광복에 이르는 과정 등은 제2전시관부터 상세히 소개된다. 제3전시관인 ‘겨레의 함성’은 독립기념관의 존재 의의를 보여 주는 공간이기도 하다. 3·1운동을 계기로 전방위적 투쟁에 나섰던 선조들의 모습을 구체적으로 구현하고 있다. 5번째 전시관에서는 조국 독립을 위해 목숨을 걸었던 이들의 항일 무장투쟁 과정을 만나 볼 수 있다.

|

# 서울, 서대문형무소 독방·고문실·사형장 그대로 재현

독립기념관이 일제강점기 당시의 독립운동을 전방위적으로 다루고 있다면 전국 각지에 자리한 기념시설은 그 지역에서 일어났던 주요 사건을 중심으로 독립운동 역사를 소개한다. 대표적인 곳이 서울 서대문구에 있는 서대문형무소다. 1908년 ‘경성감옥’이라는 이름으로 개소한 이곳은 그 자체만으로도 슬픈 역사의 현장이다. 독립운동가들을 가혹하게 고문하고 처형했던 장소로 악명 높은 곳이어서다. 일제에 의해 건립된 이곳은 전국 최대 규모의 근대식 감옥이었다. 일제는 이곳에 주로 독립운동가를 투옥하고, 수사와 재판이 진행되는 과정에서도 참혹한 고문을 자행했다. 비교적 최근까지 서울교도소·서울구치소로도 활용했던 이곳을 보존하고, 복원 과정을 거쳐 현재 ‘서대문형무소역사관’으로 활용하고 있다. 역사관 본관에선 일제강점기의 역사를 시간 순서에 따라 하나씩 짚어 나간다. 지하에는 독립운동가들을 수감했던 독방, 고문실, 사형장 등을 재현해 뒀는데 참혹한 현실에서도 결연한 투쟁의지를 지녔던 이들의 모습을 간접적으로나마 체험할 수 있다.

|

# 경북 안동, 경상북도독립운동기념관 유림 의병 활동 상세히 소개

유교적 전통이 깊었던 경북 안동에서도 독립운동은 치열하게 전개됐다. 과거 안동독립운동기념관을 확장·리모델링해 건립한 경상북도독립운동기념관은 유림의 지도자들이 주축이 된 의병 활동, 대구에서 시작해 전국으로 퍼졌던 국채보상운동(1907년·일본에 진 나랏빚 1300만 원을 갚아 식민지가 되는 것을 막으려고 시도했던 운동) 등을 소개한다. 특히 1894년 안동에서 일어난 갑오의병은 경북지역 항일투쟁의 시작점으로 여겨진다. 이듬해 벌어진 명성황후 시해와 단발령 등은 안동의 유림을 분노케 했고, 이는 더욱더 격렬한 저항과 투쟁(을미의병)으로 이어지는 계기가 됐다. 안동 사람들이 십시일반 돈을 모아 의병에게 자금을 지원하기도 했던 터라 경북지역에서 번져 가는 항일투쟁 규모는 일제가 감당하기에 어려울 정도였다. 이에 따라 일제의 압박이 더욱 거세졌고, 의병 세력이 만주로 이전해 해외 투쟁을 전개하는 계기가 됐다고 한다. 만주지역에서 활동했던 독립군의 발자취를 이곳 경북지역에서부터 좇을 수 있다는 뜻이기도 하다.

|

# 광주, 광주학생독립운동기념관 광주 학생들의 항일 의지 모아

1919년 3월 1일을 기점으로 폭발한 만세운동을 계기로 일제는 억압보다 회유책 위주로 시행하는 문화통치기에 접어들었다. 가혹한 정책을 줄이고 민심을 추스르기 위함이었다. 교육적으로는 식민사관 주입에 더욱더 열성적이었는데, 이는 광주 학생들이 항일운동에 나서게 된 원인 중 하나였다. 일본인 교사·경찰·학생들과 한국 학생 사이에서 벌어진 여러 차례의 마찰과 다툼은 1929년 11월 3일 광주학생독립운동의 실마리가 됐다. 광주 학생들은 ‘조선의 독립’ ‘식민지 노예교육 철폐’ ‘일제 타도’ 등을 구호로 내세우며 광주시내를 행진했는데, 이는 3·1운동 이후 학생들이 주도한 대규모 항일운동이었다. 광주학생독립운동기념관에는 당시 독립운동에 참여한 학생들이 만든 결의문과 전단, 태극기 등이 전시돼 있다. 사건과 시위를 주도했던 인물들의 이야기를 상세히 소개하고 있어 그때의 상황을 가늠케 한다. 1층 중앙에는 독립운동으로 스러진 이들을 추모하는 공간이 마련돼 있다.

|

# 경기 화성, 화성시독립운동기념관 제암리 학살사건 현장에 건립

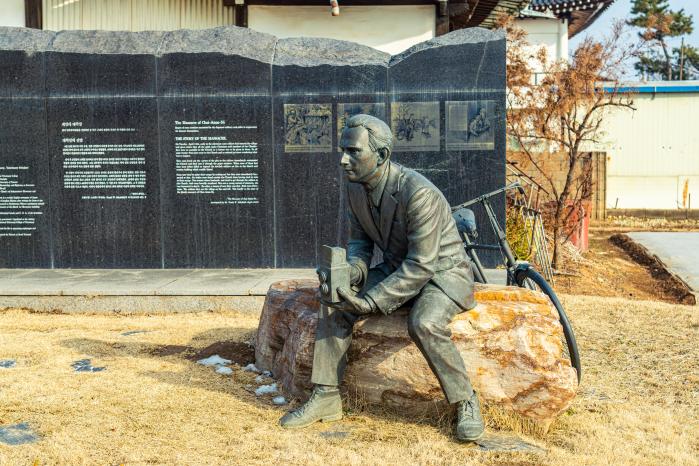

3·1운동의 여운이 전국 각지로 퍼져 나갔던 시기, 경기 화성시 향남읍 제암리에서는 무차별 학살이 벌어지기도 했다. 오일장을 중심으로 펼쳐진 대규모 만세운동을 진압하기 위해 일본군이 마을의 성인 남성을 교회당에 모아 놓고 총살하고 불 질렀던 것이다. 이른바 제암리 학살사건이다. 화성시독립운동기념관은 바로 그 제암리 학살사건이 벌어졌던 곳에 건립됐다. 기존에 있었던 제암리 3·1운동 순국기념관을 보완해 지난해 문을 열었다. 전시관 내부에는 제암리 학살사건을 비롯해 화성지역 곳곳에서 일어났던 독립운동의 계기, 과정, 의의 등을 지역별로 나눠 설명하는 전시가 준비돼 있다. 야외전시공간에는 외국인 동상 하나가 자리하는데, 프랭크 스코필드 교수다. 영국계 캐나다인인 그는 일제강점기 때 선교사로 한국에 들어온 인물이다. 스코필드 교수는 다양한 방식으로 한국의 독립운동을 세계에 알렸으며, 일제의 만행을 고발하기도 했다. 광복 이후 스코필드 교수는 대한민국 정부로부터 건국훈장 독립장을 받고, 사후 국립서울현충원 애국지사묘역에 안장됐다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?