다윈 진화론, 인종주의로 변질되고 제국주의에 악용

현대서양세계의 지적 뿌리를 찾아서

24· 19세기 제국주의 - 사회진화론의 이념으로 무장하다 <끝>

근본개념인 ‘생존경쟁·자연선택’

‘적자생존’으로 대체돼 사회 전역에…

자본가=적자, 노동자=부적자 주장도

“백인은 생존경쟁서 승리한 우월 종족”

제국주의와 접맥돼 침략 논리 근거로

식민지 토착민 지배 ‘문명화’로 포장

|

제국주의(帝國主義·Imperialism)는 정의하기는 어렵지만 간단하게 말해 강한 국가가 약한 국가나 민족을 점령하고 통합해 하나의 거대 제국을 건설하고 유지하려는 이념이다. 이러한 제국주의의 사례는 고대에서도 찾을 수 있으나 19세기 후반 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 열강이 자행한 제국주의는 단순히 영토를 정복하고 물자를 약탈하는 과거 제국주의와 구별됐다. 신(新)제국주의로 불린 이 시기 제국주의는 산업자본과 금융자본의 결합으로 분출된 것이었다. 근본적으로는 18세기 말 산업혁명 이후 공업능력을 개발해 온 유럽 선진국들이 상품판매 시장과 원료 공급지를 확보할 목적 아래 경쟁적으로 해외 진출을 도모한 결과였다.

‘문명화 사명’이란 미명하에 침략 단행도

하지만 제국주의 등장 배경에는 이러한 경제적 동기만 있는 것은 아니었다. 자국의 국력과 위신을 높이려는 민족주의적 동기 및 향후 벌어질 국가안보 차원에서 전략적 거점을 확보하려는 군사적 동기도 있었다. ‘문명화 사명(mission of civilization)’이란 미명하에 제국주의 침략을 단행한 경우도 있었다. 무엇보다 이러한 식민지 정복의 배경 요인 배후에는 ‘백인종’, 더 나아가 ‘서구문명’은 우월하다는 의식이 깔려 있었다. 여기에 논리적 합리성을 제공한 사상적 출발점은 바로 당시 영국의 지질생물학자였던 찰스 다윈(1809~1882)이 설파한 진화론(進化論)이었다.

1859년 11월 세상을 발칵 뒤집어 놓을 한 권의 책이 발간됐다. 다윈의 『종의 기원』이었다. 이 책은 그동안 ‘만물의 영장’이라고 믿어 의심치 않던 인간 위상에 충격을 줬을 뿐만 아니라 특히 19세기 말 이후 가속화한 서양 열강의 제국주의 침탈과 ‘비정한’ 자본주의 세계의 무한 경쟁을 옹호하는 이념으로 악용되기도 했다. 다윈 자신은 이를 예상하지도, 찬성하지도 않았으나 역사는 그렇게 흘러갔다. 그렇다면 다윈은 본서에서 어떠한 주장을 했기에 발간 초부터 빅토리아 시대 영국 사회에 가열된 논쟁을 촉발하고, 급기야 서양 제국주의의 지배와 침탈을 합리화하는 이념으로 이용됐을까?

다윈 ‘종의 기원’, 위로부터의 창조론 뒤집어

다윈은 영국 잉글랜드 북서부 소도시 슈루즈베리의 한 유복한 집안에서 태어났다. 부친은 당대 이름난 의사였고, 모친은 영국 도자기산업 창시자인 조사이아 웨지우드 가문의 딸이었다. 가업을 계승할 요량으로 에든버러대학 의학부에 입학한 다윈은 의학 공부에 적응하지 못하고 곧 케임브리지대 신학과로 이적했다. 하지만 이곳에서도 그는 전공인 신학보다는 식물학자 존 헨슬로 교수와 교류하며 식물학 공부에 매료됐다. 대학을 졸업한 1831년 방황하던 다윈의 인생 항로를 완전히 바꾸어 놓을 계기가 찾아왔다. 영국 왕립해군이 주관하는 남미와 남태평양 일대 조사 및 측량용 탐사선인 비글호에서 일할 박물학자로 선발된 것이다. 5년여간 이어진 탐사여행(1831년 12월~1836년 10월)을 통해 다윈은 갈라파고스제도를 비롯한 다양한 방문지에서 진화 흔적을 목격하고 관련 증거물을 수집했다. 영국으로 돌아온 다윈은 이후 긴 세월 칩거한 채 수집한 자료의 분석과 연구에 매진한 끝에 마침내 1859년 『종의 기원』을 발표하기에 이르렀다.

비록 지구가 우주의 중심은 아닐지라도 인간은 여전히 지구상에 존재하는 모든 생명체의 중심이라는 것이 당시 사회의 일반적 상식이었다. 인간은 동물과 질적으로 다른 피조물로 조물주가 직접 생기를 불어넣어 창조한 특별한 종(種)이었다. 그런데 다윈의 저술은 오랜 세월 의심 없이 굳건하게 서양 지성계를 떠받쳐 온 창조론을 뒤흔들어 놓았다. 인간은 신의 형상을 모델로 신에 의해 창조된 피조물이 아니었다. 다윈은 ‘자연선택에 의한 진화’라는 아래로부터의 창조를 내세움으로써 위대한 설계자인 신에 의한 창조라는 위로부터의 창조론을 뒤집었다.

도대체 다윈의 『종의 기원』에는 어떠한 내용이 담겼기에 이처럼 세상을 깜짝 놀라게 했을까?

‘사회 다윈주의자’ 일군의 지식인 등장

이 책에서 다윈은 진화론의 근본원리로 크게 두 가지 개념을 제시했다.

먼저 생존경쟁원리를 들 수 있다. 이는 자연의 다산성(多産性)에도 불구하고 왜 해당 종의 성인 개체 수는 일정하게 유지될까 하는 의구심에서 착안했다. 경쟁에서 패한 자는 자연스럽게 소멸한다는 생존경쟁 개념으로 나름 설명할 수 있었다.

또 하나는 이후 생존경쟁보다 더 유명해진 자연선택의 원리였다. 이는 “유리한 변이(變異)의 보존과 불리한 변이의 제거는 다른 무엇보다 자연선택에 의해 이뤄진다”는 해석이었다. 이는 곧 ‘적자생존(適者生存·survival of the fittest)’이란 용어로 대체돼 널리 유행했다. ‘적자생존’이란 말 그대로 환경에 가장 잘 적응한 자만 살아남고, 그렇지 못한 자는 소멸한다는 주장이었다.

일단 다윈이 물길을 열어놓자 적자생존 개념은 당시 사회 전 영역으로 확대 적용되기 시작했다. 다윈이 자연에 적용한 진화원리를 인간사회에도 적용하려는 ‘사회 다윈주의자’로 알려진 일군의 지식인이 등장했다. 이들 중 대표 격인 허버트 스펜서는 경쟁을 사회 진보의 동인이란 전제 아래 ‘적자생존’ 개념을 힘써 옹호하면서 19세기 후반 영국 사회에서 자본가는 적자(適者), 노동자는 부적자라고 주장했다. 그리고 사회 발전을 위해서는 국가가 빈곤 문제의 해결사로 나서지 말고 오직 자유경쟁에 맡겨야 한다는 자유방임적 경제원리를 설파했다.

2차 세계대전 이후엔 ‘문화제국주의’ 변용

다양한 이념이 백가쟁명(百家爭鳴)으로 분출하던 19세기 말 다윈의 자연선택에서 파생된 적자생존 원리는 곧 우생학, 인종주의, 그리고 특히 서양 제국주의와 접맥됐다. “강한 종(種)만 살아남는다”는 인식은 유럽 내적으로 인종주의를, 대외적으로 제국주의 침략을 옹호하는 이론적 수단으로 악용됐다.

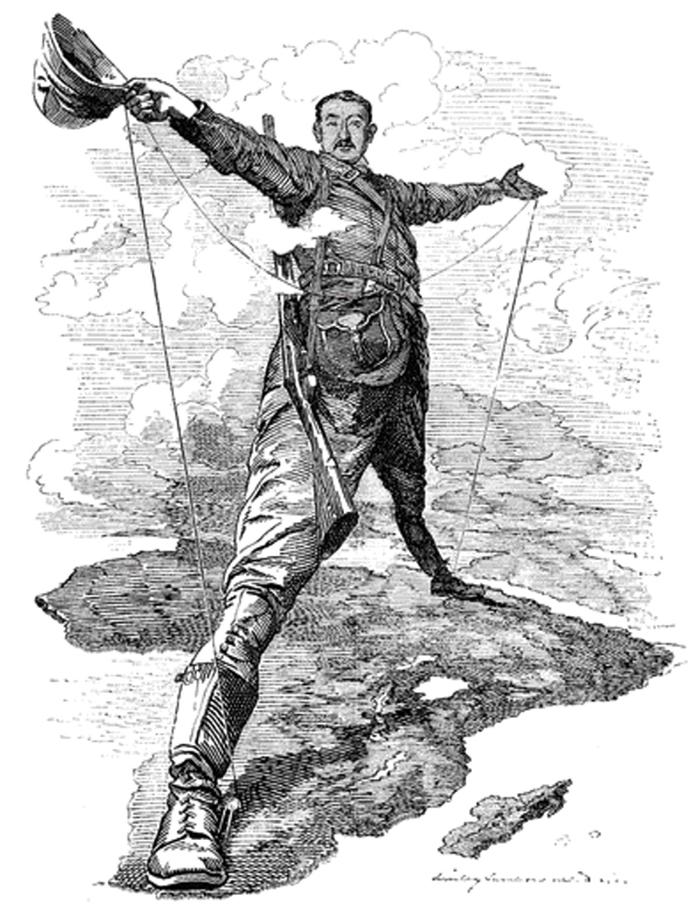

이에 의하면 백인은 생존경쟁에서 승리한 우월한 인종이었다. 따라서 제국주의로 나아가 무력행사를 통해 식민지를 차지하고 토착민을 지배하는 것은 자연법칙에 따른 당연한 권리였다. 이러한 과정에서 벌어진 불상사에 대해 전혀 양심상 가책을 느낄 필요가 없었다. 그리고 이는 곧 이른바 ‘문명화론’이란 외피를 둘렀다. 다름 아니라 열등한 인종에게 우월한 백인종이 이룩한 서양문명을 전파해 해당 토착민을 개화시킬 책임을 강조하는 것이었다.

그 논리적 근거는 당연히 다윈의 진화론에서 왜곡돼 흘러나온 ‘사회진화론’이었다. 『정글북』이라는 아동용 도서 저자로 유명한 러디어드 키플링은 ‘백인의 짐(Whiteman’s Burden)’이라는 시를 통해 유럽 백인사회를 향해 “우수한 자식들을 식민지로 보내 바로 이 문명화 사명을 감당케 하라”고 역설했다. 제2차 세계대전 이후 대부분 식민지가 독립한 이후에는 ‘문화제국주의’, 즉 “식민지 문화를 지배함으로써 영향력을 행사한다”는 방향으로 변용돼 이어지고 있다. 다윈의 『종의 기원』에 젖줄을 대고 있는 ‘사회진화론’으로 무장한 19세기 서양 열강의 제국주의가 부드러운 외피를 두른 채 오늘날까지 끈질기게 연명하고 있는 셈이다.

올 한 해 필자의 부족한 글을 흥미롭게 읽어준 독자들에게 감사의 인사말을 전하며, ‘현대 서양세계의 지적 뿌리를 찾아서’란 대주제 아래 격주별로 게재해 온 본 연재를 마무리한다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?