구보의 산보, 그때 그 곳 - 청풍계, ‘장김(壯金)’의 세거지

19세기 조정 좌지우지한 안동 김씨

장동에 살았다 해 ‘장김’이라 불려

북악산 남쪽 일대에 집성촌 형성

척화파 김상헌이 살았던 ‘무속헌’

청와대 무궁화동산 터에 자리

손자 김수항과 각별했던 겸재 정선

수시로 청풍계 드나들며 화폭에 담아

우리 역사에 부정적 역할 했지만

그들 살던 집 문화재 보존했으면…

|

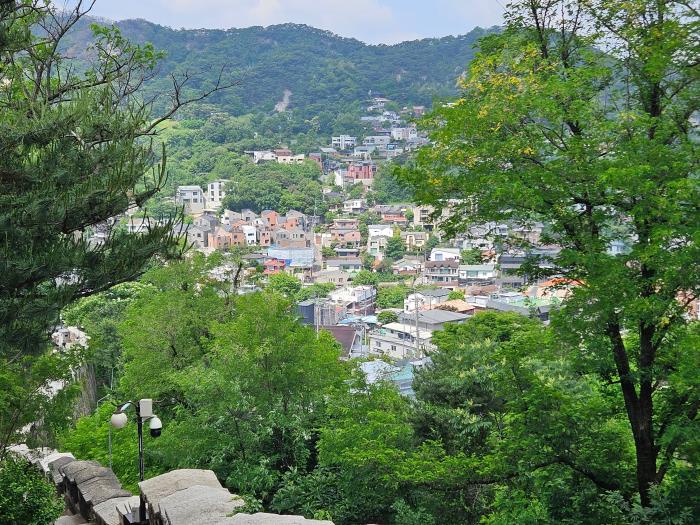

구보는 북악산 자락을 거닐 때면 ‘청풍계’의 선경을 상상해 보곤 한다. 단풍나무가 많아 ‘淸楓溪’로 부르다가 1608년 한성부 우윤(제2 부시장)이던 김상용이 이곳에 집을 지을 무렵 선조가 ‘맑은 바람이 부는 계곡’이라는 의미인 ‘淸風溪’ 어찰을 내렸다(『겸재의 한양진경』, 최완수). 김상용은 병자호란 때 유도대장으로 강화도를 지키다 순절했다. 이 계곡은 인왕산에서 발원한 물길로 청운초등학교 위에서 백운동천과 만나고 서촌에서 옥류동천과 합류해 경복궁 왼편을 지나 청계천을 이뤘다. 지금은 모두가 복개돼 땅 밑으로 사라졌다. 북악산 오른편으로는 삼청동천이 흘러 경복궁 옆을 지났는데 이 역시 복개됐다. 청풍계의 청계동은 북악산 삼청동, 인왕산 인왕동, 낙산 쌍계동, 남산 청학동과 더불어 도성의 ‘경승 5동’을 이뤘다.

조선 후기 이곳은 ‘장김’의 세거지였다. 19세기 말 조선을 쥐락펴락한 안동 김씨 세도가들이 장동(壯洞)에 몰려 살면서 ‘장김(壯金)’이라는 벌열이 생겨났다. 장동은 안산과 인왕산 사이, 그리고 북악산 남쪽 지역을 일컬었다. 동서로는 경복궁에서 서촌 사이, 남북으로는 사직단과 창의문 사이 일대를 이르는데, 창의문이 있는 동네여서 창의동으로 부르다가 장의동이 되고 이것이 줄어 ‘장동’으로 바뀌었다(『서울지명사전』). ‘장김’의 시조로는 김상헌(1570~1652)이 꼽힌다. 인조 때 대표적 사명파(事明派)다. 명에 대한 사대가 지극해 만주의 신흥세력 후금(後金)을 경시한 인물이다. 1637년 병자호란 당시 남한산성에서 주화파인 최명길에 맞서 각을 세운 척화파였다. 조국의 안위를 생각했다기보다는 명에 대한 의리를 지키고자 함이 더 컸다. 대쪽 같은 유가였던 그의 생각으로는 만주족에게 굽히는 것은 치욕이었다. 기록에서도 확인된다. 최명길이 투항 문서를 쓰자 김상헌은 이를 갈기갈기 찢으며 통곡했다. “적은 반드시 우리에게 군신 관계를 요구할 것입니다. 성을 나가면 치욕을 면하기 어려울 것입니다.”(『인조실록』, 인조 15년 1월 18일)

인조가 투항해 누르하치에게 9번 궤배하는 치욕을 당한 후 그 사실을 기록한 송파의 삼전도비가 훼손당하자 범인으로 지목받아 1640년 일흔의 나이에 만주 심양으로 끌려갔지만, 그곳에서도 계속 청을 무시했다. 청의 장수 용골대가 베이징의 황제 쪽으로 절을 하라고 했지만 김상헌은 따르지 않았다. 구보는 김상헌의 거부가 조선인의 자부심을 지키려 한 게 아니라 명이 다스리는 질서만을 받들려 했던 까닭이었을 것으로 본다. 그곳에서 지은 시에서도 드러난다. “천 리 오랑캐 들판에 날마다 바람 부니/ 천지가 어둠 속에 잠긴다/ 내 집은 본디 맑은 땅에 있으니/ 붉은 먼지 하나 허용하지 않는다” - ‘날마다 바람 부니’.

김상헌의 ‘내 집’은 지금의 청와대 무궁화동산 터에 있던 무속헌(無俗軒)이었다(『청음집』). 1979년 박정희 대통령이 시해당한 ‘안가’가 있던 자리였다. 1644년 5년 만에 심양에서 풀려나 귀국한 뒤 남양주에서 지내다 효종이 등극한 후 대로(大老)로 추앙받았다. 정조도 그의 도학과 절의를 기려 ‘선정(先正)’이라 칭하며 존중했다(『홍재전서』). 그는 13명의 재상과 수십 명의 판서, 참판 그리고 순조비, 헌종비, 철종비 등 왕비 3명과 숙종의 후궁 열빈 김씨 등을 후손으로 두며 조선 후기 명문세도가의 기초를 다졌다.

|

형 문충공 김상용의 집은 김양근의 『풍계잡승기』에 묘사됐다. 구보는 조심지(照心池)와 함벽지(涵璧池), 척금지(滌衿池)에서 그가 성리학에 매우 충실한 인물이었음을 거듭 확인한다. 세 연못은 ‘마음을 비추어 본다’와 ‘푸르름을 머금고’ ‘옷고름을 적신다’는 이름으로, 인재를 함양하고 새 사람을 만든다는 뜻을 담았다. 지금 이 터에는 현대그룹 고 정주영 회장의 사가 등이 들어서 있다.

청운동에 살았던 김상헌의 손자 문곡 김수항(1629~1689)은 글솜씨가 좋았다. 구보는 “허술한 집에 싸늘한 바람 불어 들고 빈 뜰에 흰 눈이 쌓이네. 근심스러운 내 마음과 저 등불은 이 밤 재가 다 되었네”라고 읊은 ‘설야독좌(雪夜獨坐)’에서 눈 내리는 밤 근심에 젖어 잠 못 이루는 선비의 심사를 공감한다. 문곡은 근처에 살던 한미한 양반가 출신 겸재 정선을 지원해 글을 가르치고 그림을 그리도록 했으며, 벼슬살이를 하도록 주선했다. 그 덕에 겸재의 빼어난 진경산수화가 탄생할 수 있었다. 겸재는 청풍계를 수시로 드나들며 화폭에 담았다. 문곡의 여섯 아들도 모두 문재가 출중했다. 특히 셋째 창흡은 가장 글재주가 뛰어났으나 벼슬에 오르지 않은 채 중국 시를 모방하는 종래의 풍토에서 벗어나려는 ‘진시(眞詩)’ 운동을 주도했다.

문곡의 5대손인 김조순(1765~1832) 역시 문장가였다. 특이하게도 그는 소설을 좋아해 『오대검협전』을 쓰기도 했다. 청의 연애소설 『평산냉연』을 읽다가 정조에게 들켜 반성문을 쓴 일화도 있다. 그 반성문을 읽고 정조가 찬탄했을 정도로 글이 우아했다(『정조실록』 36권). 김조순은 ‘장김’ 세도정치의 서막을 연 사람이다. 정조 사후 순조의 장인 신분으로 실세에 오르면서 60년 족벌정치를 편다. 아들 김좌근과 손자 김병기 등이 세력의 중심을 이어갔다. 구보는 정조가 김조순을 총애해 임종 직전에 자신의 사돈으로 지정한 것을 보며 ‘장김’의 시작은 나쁘지 않았으나 권력의 속성이 그러하듯이 시간이 지나면서 흐려졌다고 생각한다. 삼청동 김조순의 집은 ‘장김’의 수장답게 으리으리했다. 1600평인 터의 언덕에 ‘옥호정(玉壺亭)’이라는 별서를 뒀다. 솟을대문으로 들어서서 중문과 일각문을 지나 안채로 들어서는 구조였다. 김조순이 지은 『풍고집』에는 이곳에서 당시 사대부들과 교유한 기록이 많이 보인다. 김삿갓과 흥선대원군도 찾았다.

구보는 비록 ‘장김’들이 우리 역사에 부정적인 역할을 했지만, 그들의 집은 문화재로 보존해도 좋지 않았을까, 생각해 본다. 모양 나는 한옥 한 채가 동네 풍경을 바꾸는 법이다. 구보는 위풍당당했던 집들을 가상현실로 복원할 수 있다면 좋은 볼거리가 될 것으로 생각한다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?