‘살롱’의 지적 토론, ‘백과전서파’에 의해 세상 밖으로

현대서양세계의 지적 뿌리를 찾아서

⑭ 18세기 계몽주의(하) -프랑스혁명의 사상적 불씨가 되다

“왕에게 위탁한 통치권 ‘회수’도 가능”

존 로크 ‘사회계약론’ 프랑스에 영향

루소, 주권재민론으로 민주주의 기틀

상층 지식인 위주 ‘백가쟁명식’ 토론

위험 무릅쓴 1200명, 28권으로 엮어

전집 발간 당시 대기자 4000명 달해

앞 회에서 계몽주의의 핵심 개념인 이성, 자연법, 그리고 진보에 관해 살펴봤다. 이러한 이념은 어떻게 주 식자층인 일반 대중에게 전파돼 프랑스혁명의 저항 이데올로기에 기여할 수 있었을까? 바로 일단의 계몽사상가들이 절대왕정 아래 신변의 위험을 감수하며 주로 저술로 전개한 계몽주의 확산 활동을 통해서였다.

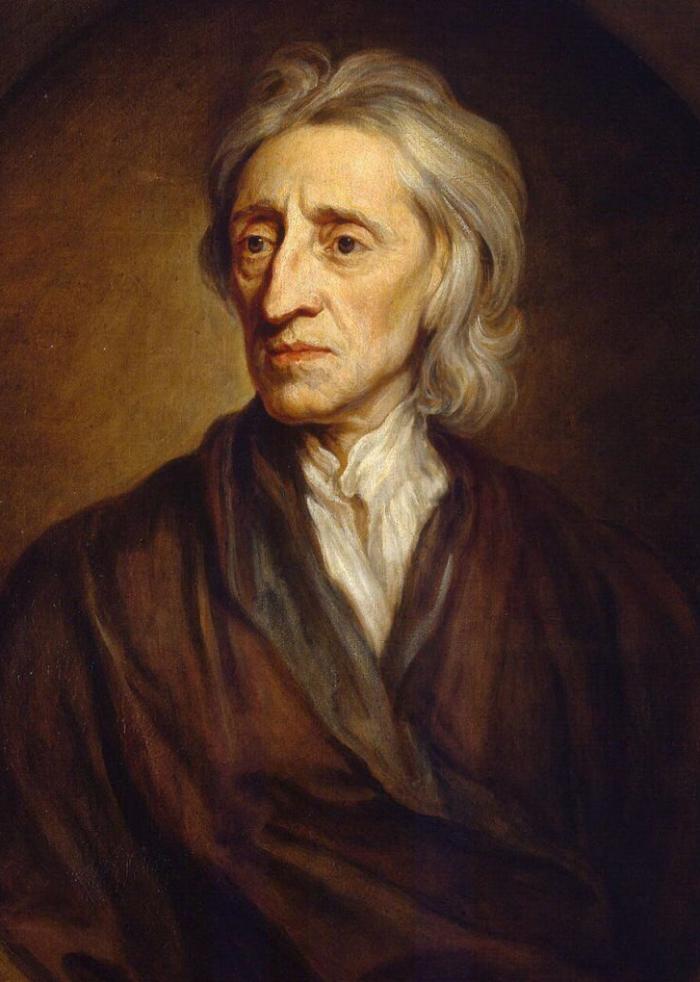

애초 유럽 대륙에 불어닥친 계몽주의 바람의 진원지는 영국이었다. 프랑스 계몽사상가에게 영감을 주고 이들 활동에 촉매제 역할을 한 지적 선배는 도버해협 건너 영국의 지식인들이었다. 대표적으로 존 로크(1632~1704)를 꼽을 수 있다. 그는 영국에서 샤프츠베리 백작이 이끈 휘그당에서 정치활동을 하다가 왕당파의 박해를 피해 1683년 네덜란드 암스테르담으로 망명 후 1689년 귀국할 때까지 그곳에서 활동했다. 로크는 대표작 『통치론』(1690)에서 유명한 계약정부 사상을 피력하면서 이를 달성하는 과정에서 특히 인간 이성의 힘을 강조했다. 그는 “우리 마음속에 켜져 있는 촛불(이성)은 우리의 모든 목적을 달성하는 데 충분할 정도로 밝다”고 외칠 정도로 이성의 능력을 신뢰했다. 비슷한 시공간에서 아이작 뉴턴이 만유인력의 법칙을 설파했을 때 로크는 정치면에서 인간사회에 적용할 수 있는 보편적 법칙의 가능성을 주창했다.

로크가 설파한 『통치론』의 요지는 다음과 같다. 그에 의하면 자연 상태에서 인간은 신이 부여한 생명, 자유, 그리고 재산이라는 천부권(天賦權)을 지니고 조화롭게 살고 있었다. 그런데 사유재산이 형성되고 분쟁이 발생하면서 사람들은 계약을 맺고 사회를 형성했다. 사회를 구성할 때 자연 상태에서 사람들이 지니고 있던 권리 가운데 통치권을 국왕에게 위탁했다. 국왕은 시민들의 통치권을 위탁받아 질서를 확립하고 나라를 다스릴 수 있었으나 그가 통치를 제멋대로 하면 시민들은 그로부터 통치권을 회수할 수 있었다. ‘만인(萬人)의 만인에 대한 투쟁’ 상태의 해결책으로 통치자에게 절대권을 부여해야 한다고 주장한 토머스 홉스와 달리 로크에게 정치권력은 절대적인 것이 아니라 개인의 생명, 자유 및 재산의 보호를 위해서만 필요한 것이었다. 이에 부응하지 못할 시 구성원은 그 권력을 거부할 수 있었다. 이러한 사회계약론은 얼마 후 국가 권력은 신으로부터가 아니라 일반 시민들로부터 나온다는 인민주권론의 이념적 원천이 됐다.

18세기 계몽사상가로 활동한 지성인은 다양한 분야에서 보편적 법칙, 즉 자연법을 찾고자 했다. 우선 경제 분야에서 경제 작동의 원리는 바로 절대왕정이 추구한 국가간섭의 중상주의가 아니라 ‘자유방임’이라는 주장이 제기됐다. 프랑스 중농학자인 프랑수아 케네는 “재부(財富)의 원천은 금이나 화폐가 아니라 토지와 농업”이라고 외치며 농업 분야의 국가간섭 배제를 내세웠다. 무엇보다도 유명한 인물은 영국 경제학자인 애덤 스미스였다. 그는 자본주의 바이블 격인 『국부론』(1776)에서 유명한 명제인 ‘보이지 않는 손(invisible hand)’의 개입으로 스스로 작동하는 자본주의 경제체제를 옹호했다. 이들에게는 ‘자유방임’이야말로 경제 분야의 자연법이었다.

종교 분야에서는 기계론적 우주관의 영향 아래 “신은 우주를 창조한 후 관여하지 않으며 우주는 자체 법칙에 의존해 움직인다”는 이신론(理神論, Deism)이 유행했다. 이러한 태도는 자연스럽게 기성 교회에서 가르치는 신의 존재와 역할에 관한 의구심을 자극하면서 종교에 대한 관용(寬容)의 요구로 이어졌다. 특히 까칠한 논객으로 유명한 볼테르(1694~1778)는 당시 프랑스 가톨릭교회의 종교적 불관용을 두고 “파렴치를 분쇄하라!”고 외치면서 『관용론(寬容論)』에서 교회의 부조리, 광신, 그리고 불관용 등을 맹렬히 비판했다. 볼테르를 비롯한 계몽주의자들은 원래 인간의 이성은 선한데 이것이 종교의 압박으로 제대로 발현되지 못한 채 왜곡돼 사회가 진보하지 못하고 악이 존재한다고 생각했다.

현실적으로 대중에게 가장 커다란 영향을 미친 것은 정치 분야였다. 예나 지금이나 정치는 일반인의 일상사에 즉각적으로 영향을 주기 때문일 것이다. 정치 분야에서 활동한 대표적 인물로 몽테스키외와 장 자크 루소(1712~1778)를 꼽을 수 있다. 전자는 『법의 정신』(1748)을 발간해 ‘권력 분립론’을 통한 통치세력 간 상호견제와 균형을 주장했다. 몽테스키외가 상층부의 통치 원리를 설파한 데 비해 루소는 『사회계약론』(1762)에서 주권재민론을 제시해 민주주의의 이론적 토대를 정립했다. 특히 상층 지식인 위주로 설파된 계몽주의에 평등의 의미를 강하게 부여함으로써 프랑스혁명을 비롯한 서구 혁명 발발에 이념적 정당성을 제공했다. 『사회계약론』에서 그는 “인간은 자기 운명의 주인이지만 사회적 구원은 모든 개인이 자신의 권리를 사회에 양도하는 집단적 의지 행사를 통해 이룰 수 있다”는 ‘일반의지’ 개념을 내세웠다.

|

그렇다면 살롱(Salon)이나 다양한 학술 토론장에서 주로 상층 지성인 위주로 유포된 계몽주의는 어떻게 일반 식자층에게 전파돼 저변을 확대할 수 있었을까? 일명 ‘백과전서파’라고 불린 한 무리 계몽사상가의 헌신적인 활동이 커다란 역할을 했다. 드니 디드로와 장 르롱 달랑베르는 편집자로 활동하며 1751년 이래 『백과전서』를 간행해 과학과 기술을 비롯한 당대 모든 진보 지향 지식을 정리하고 체계화해 편찬·발간했다.

한마디로 당시 유행한 백가쟁명식의 계몽주의를 방대한 여러 권의 책자로 집대성함으로써 계몽주의의 전파·확산에 크게 기여했다. 총 1200명의 유·무명 철학자와 지식인이 참여해 무려 20년에 걸친 작업 끝에 디드로와 달랑베르에 의해 총 28권으로 순차적으로 완간됐다. 1777년 백과전서가 처음 발간됐을 때 전집 가격은 당시 노동자 임금의 3년분에 달하는 고가였음에도 구매를 원하는 대기자가 4000명에 육박할 정도로 엄청난 반향을 불러일으켰다. “신학이 아니라 과학과 철학이 시대의 대세임을 선언”하고 무엇보다 프랑스혁명의 이념적 기반을 조성했다는 평가를 받고 있다.

자유·평등·우애의 이름으로 국왕을 단두대로 보낼 정도로 치열하게 전개된 프랑스혁명은 그 열기에 걸맞게 가히 ‘세계를 뒤흔든 10년(1789~1799)’이었다. 혁명을 통해 구(舊)제도 아래의 프랑스는 사라지고 새로운 사회가 도래했다. 정치적으로 ‘짐은 곧 국가’라고 우쭐대던 절대왕조가 타파됐고, 사회적으로는 신분제라는 굴레를 벗고 누구나 법 앞에 평등하게 됐다. 이러한 혁명의 사상적 토대는 바로 인간 이성을 통해 사회의 부조리와 불합리를 바로잡자고 주창한 계몽사상가들의 질긴 지성적 활동을 통해 마련됐다. 계몽주의가 프랑스대혁명 발발에 미친 영향에 대해서는 연구자 간 편차가 있지만, 1789년 8월 선포된 ‘프랑스 인권선언’에서 엿볼 수 있듯 그것이 ‘혁명의 이데올로기’로 작동했다는 사실을 부인하기는 어렵다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?