대한제국의 군인들 - 37. 일본육사 15기 ‘8형제배’

러일전쟁 전선서 생사고락 남다른 우애

을사늑약 후 일본 야욕 간파 구국 결심

이갑·유동열 조직 ‘효충회’ 지식인 집결

근대학문 교육·인재 양성 활동 힘써

서우학회·한북흥학회 통합 등 큰 역할

|

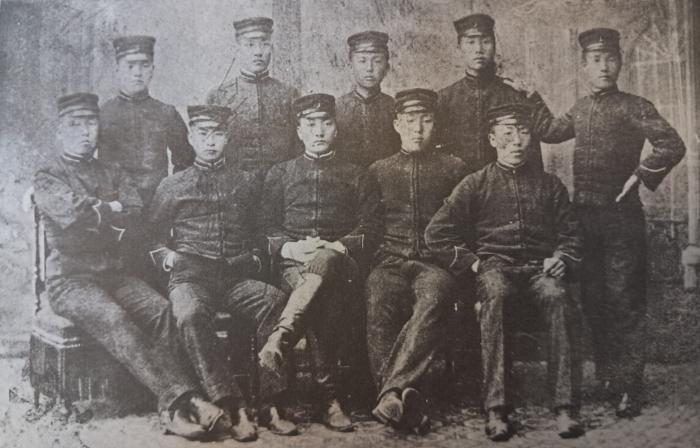

1902년 12월부터 1903년 11월까지 1년 동안 일본육사에서 수학한 15기는 일본육사 유학 기수 중 가장 촉망받은 기수였다. 김기원, 김응선, 남기창, 박두영, 박영철, 유동열, 이갑, 전영헌 총 8명이었다.

1903년 11월에 육사를 졸업한 이들은 도쿄 근위사단 견습사관으로 배속됐다. 1904년 2월에 일본이 러일전쟁을 일으키면서 근위사단이 조선으로 이동했다. 이들도 일본군과 함께 귀국했다. 그해 3월, 고종 황제가 이들을 대한제국군 참위(소위)로 임명했다. 또한 원수부(元帥府) 관전장교(觀戰將校)라는 직함까지 부여해 전쟁 상황을 시찰할 수 있도록 허락했다.

이들은 만주까지 가서 전선을 시찰하고, 그해 8월에 귀환했다. 러일전쟁에서 생사고락을 같이해서인지 이들 8명은 유달리 우애가 깊었다. 그런 까닭에 세간에선 이들을 ‘8형제배(八兄弟輩)’라고 불렀다. 특히 같은 평안도 출신이었던 이갑과 유동열의 우정은 친형제나 다름없을 정도였다.

이들 8명은 모두 사관양성소인 육군무관학교에 보직을 받았다. 박두영과 박영철은 교관으로, 유동열·김기원·김응선·이갑 등은 학도대 구대장에 임명됐다. 무관학교에는 일본육사 출신이 많이 복무하고 있었다. 11기 어담이 무관학교장의 부관이었고, 같은 11기인 노백린도 교관으로 복무했다.

이들이 귀환했을 당시 한반도는 일본 세력이 판치고 있었다. 한반도에서 러시아를 몰아낸 일본으로서는 더 이상 거리낄 게 없었다. 대한제국은 이미 그들의 식민지나 다름없었다.

군대 또한 군대라고 말하기가 부끄러울 정도였다. 대한제국군은 나라를 지키는 군대가 아니라 간신히 명맥만을 유지하고 있는 군대였다.

이 상황을 개탄한 8형제배는 효충회(效忠會)를 조직하고 정기적으로 만났다. 효충은 나라를 위해 힘써 충성을 다한다는 뜻이다. 이갑과 유동열이 모임을 주도했다. 육사 15기뿐만 아니라 뜻을 함께하는 무관들이 효충회에 가입했다. 가장 대표적 인물이 육사 11기 노백린이었다.

일본육사 출신은 아니었으나 이동휘도 효충회와 맥이 통하고 있었다. 육군무관학교 출신인 이동휘는 강화도 진위대장을 끝으로 1905년 3월에 군복을 벗은 예비역 참령이었다.

|

효충회는 주로 이갑의 집에 모여 동양의 정세와 나라의 앞날을 의논했다. 군대의 힘을 키우는 한편 인재를 양성해 근대적인 국가를 이루는 게 이들의 목표였다.

하지만 이들의 생각과 달리 국운은 나날이 기울고 있었다. 러일전쟁에서 승리한 일본이 1905년 11월에 을사늑약을 강제로 체결해 대한제국의 외교권을 빼앗아 버린 것이다. 이제 대한제국은 껍데기에 불과했다.

일본육사나 육군무관학교 출신 무관들은 처음엔 일본이 구미 열강으로부터 조선을 보호하고, 근대국가로 이끌어 줄 것이라고 믿었던 것으로 보인다. 대한제국 근대화의 롤모델로 생각한 것이다. 그들은 을사늑약이 체결되고 난 후에야 일본의 본모습을 간파한 것으로 보인다.

이는 을사늑약이 체결된 후 울분을 참지 못한 이동휘 참령이 작성한 유고진신소청서(遺告縉紳疏廳書) 등의 여러 문서를 읽어 보면 알 수 있다.

이동휘는 그 기록들에 ‘지난날 일본이 청일전쟁이 일어났을 때 우리에게 부식(扶植·뿌리를 내림)할 기반을 얻었다고 말하고 러일전쟁 때도 우리에게 발전할 기회를 잡았다고 말하여, 우리나라 사람들은 일본 정부가 한결같은 시각과 사랑으로 대해 주기를 바라고 있었다’고 적고 있다. 일본이 항상 내세웠던 ‘조선의 독립을 돕는다’는 명분을 곧이곧대로 믿은 것이다.

이동휘는 이어 러일전쟁 후에는 일본이 항상 말했던 ‘부식’과 ‘한결같은 시각과 사랑’이 침략 책동과 약육강식으로 변했다고 지적하고 있다. 을사늑약 이후에야 일본의 조선 침략 의지를 절실하게 깨달았다고 한탄한 것이다. 아마도 무관 대부분이 이동휘와 비슷한 생각을 했던 것으로 보인다.

을사늑약이 체결된 이후 지식인들을 중심으로 전국적인 애국계몽운동이 일어났다. 일본의 침략을 막으려면 백성들에게 근대학문을 가르쳐야 한다는 운동이었다. 애국계몽운동은 각 지역 지식인들이 중심이 됐다. 그 지역 출신의 교육계 인사들과 기독교계·실업계 인사들, 전·현직 무관들로 구성된 효충회가 중심이었다.

전·현직 무관들이 계몽운동을 주도했다고? 그랬다. 일본육사나 대한제국 육군무관학교에서 공부한 무관들은 단순하게 군사학만 배운 장교들이 아니었다. 신학문을 배운 최고의 엘리트들이었다. 이들은 당시 조선에서 가장 깨어 있는 사람이었다.

애국계몽운동을 주도한 지식인들은 효과적으로 운동을 벌이기 위해 각 지역에 학회를 창립했다. 정치활동을 공공연히 할 수 없었기에 학회라는 간판을 내건 것이다. 가장 대표적 학회가 서우학회와 한북흥학회였다.

서우학회(西友學會)는 평안도와 황해도 출신 인사들이 1906년 10월에 결성한 학회였다. 학회 목적은 국권을 회복하고 자주독립 국가를 건설할 수 있는 역량을 갖춘 인재를 교육·양성하는 것이었다. 서우학회에서 실무를 총괄한 인물이 이갑이었다. 유동열, 노백린, 김희선, 김형섭 등 일본육사 출신 장교들이 속속 서우학회에 가입했다.

한북흥학회(漢北興學會)는 함경도 지역 인사들이 1906년 10월에 서울에서 조직한 단체다. 한북흥학회 실무를 주도한 사람은 이동휘였다.

서우학회와 한북흥학회는 1908년 1월에 서북학회(西北學會)로 통합된다. 두 학회가 통합하게 된 배경에는 효충회가 있었다. 효충회의 중심인물인 이갑과 유동열은 효충회 일로 함경도 출신 인사들과도 친하게 지냈다. 대표적 인물이 이동휘였다. 효충회 덕분에 연결된 평안도 출신 이갑과 유동열, 함경도 출신 이동휘가 두 학회의 통합을 주도한 것이다. 이후 서북학회는 애국계몽운동에서 가장 중심적 역할을 하게 된다.

서북학회 회장은 황성신문 주필로 활동했으며, 서우학회 발기인이었던 박은식이 맡았다. 당시 대표적 친일단체인 일진회가 국민신보를 창간해 친일여론을 조성하고 있었다. 서북학회는 이에 대항해 민족계 신문인 대한매일신보를 활용해 일진회와 치열한 논쟁을 벌였다.

서북학회가 세운 대표적인 학교가 서북협성학교(西北協成學校)다. 서북협성학교는 1906년 11월에 이갑이 건립한 서우사범학교를 확장한 학교였다. 현재 서울 관악구 신림동에 있는 광신정보산업고등학교가 바로 서북협성학교의 후신이다. 이처럼 이갑과 유동열이 주도한 효충회는 애국계몽운동의 교두보였다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?