31. 애국 군인의 산실 육군무관학교

고종 강군 육성 의지로 무관 우대 정책

1기 입학생 200명 모집에 1700명 몰려

군대 해산 후 장교들 자결로 항거하고

전국 각지서 의병장 변신 항일무장투쟁

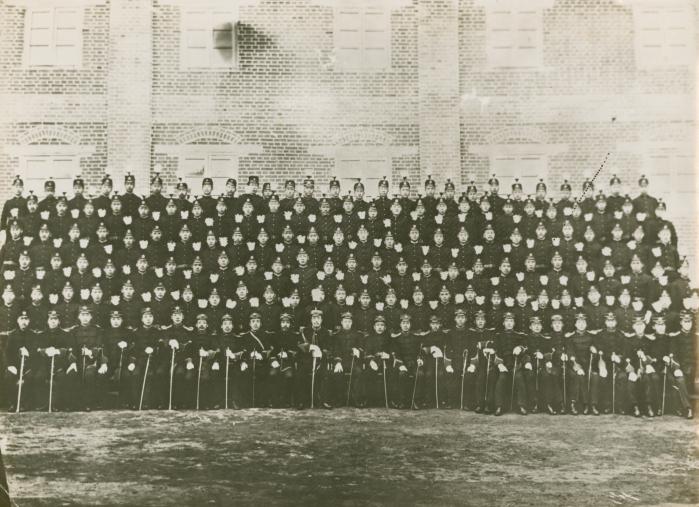

1896년 1월 11일, 육군무관학교가 설치됐다. 수업 기간 1년의 근대적인 사관양성학교였다. 하지만 불과 한 달 후인 2월에 고종 황제가 러시아공사관으로 피신하는 아관파천을 단행하면서 무관학교는 유명무실해지고 말았다. 그런 와중에도 1897년에 박승환·이동휘 등 19명의 장교를 임관시키기는 한다. 1898년에 정식으로 1기를 모집하기 전의 졸업생이니 0.5기라고 해야 하나?

1897년 2월, 고종이 경운궁(덕수궁)으로 환궁했다. 그리고 그해 10월에 황제에 즉위했다. 대한제국이 수립된 것이다. 다음 해인 1898년 7월, 육군무관학교가 다시 개교했다. 다시 문을 연 육군무관학교는 예전의 사관양성기관들과는 큰 차이가 있었다. 황제에 즉위한 고종의 자주개혁 의지가 강력하게 반영됐기 때문이다. 이제야 한국 땅에 제대로 된 사관양성기관이 설립된 것이다.

|

1기 입학생은 200명을 모집했는데 1700명이나 몰려들었다. 8.5대 1의 엄청난 경쟁률이었다. 선발된 학생들을 ‘무관학도(武官學徒)’라고 불렀는데, 이들 대부분은 군부의 장교나 고위직 관료의 자제들이었다.

이처럼 양반의 자제들이 무관학교에 응시한 이유는 당시 무관의 품계와 급료가 다른 직종보다 높았기 때문이다. 당시에는 장교로 임관만 하면 6품 이상의 품계를 받았다. 대한제국을 수립한 고종 황제에게 가장 시급한 문제는 강한 군대를 육성하는 것이었다. 이 때문에 조선시대 그 어느 때보다도 무관을 우대한 것이다.

무관학교에서 가르친 과목은 전술학, 군제학, 병기학, 지형학, 위생학, 축성학(築城學), 마학(馬學) 등이었다. 오늘날 각 나라의 사관학교에서 가르치는 내용과 큰 차이가 없었다. 또한 영어, 불어, 독어, 중국어, 러시아어, 일본어 등 외국어도 가르쳤다.

졸업과와 속성과가 있었는데, 교육 기간이 달랐다. 졸업과는 5년으로 정해져 있었으며, 속성과의 기간은 군부대신이 정했다. 1904년 9월에 예비학교인 육군유년학교(陸軍幼年學校)가 신설되면서 교육 기간에 다시 변화가 생겼다. 이 시점부터 육군유년학교를 졸업해야만 무관학교에 입학할 수 있었다. 이에 따라 육군유년학교 3년과 무관학교 3년, 총 6년 동안 교육을 받아야 했다.

1907년에 일본이 강제로 대한제국 군대를 해산하면서 무관학교도 대폭 축소됐다. 무관학도라는 명칭을 ‘무관생도(武官生徒)’로 바꿨으며, 생도 모집도 1년에 25명 이내로 줄였다. 군대가 해산된 후에도 근근이 존속했던 육군무관학교는 1909년 8월에 폐지되고 만다.

|

1898년 7월에 입학한 제1기 200명은 모두 속성과로 교육 기간은 약 1년6개월이었다. 이들 중 김학소·황학수 등 128명이 1900년 1월에 참위(소위)로 임관했다.

1900년에 입학한 제2기 350명은 2명을 제외한 348명이 참위로 임관했다. 이들은 1년3개월에서 3년5개월 동안 교육을 받고, 1902년부터 1904년에 걸쳐 연차적으로 임관했다.

육군무관학교는 애국 군인의 산실이었다. 1907년 8월 1일, 일본이 대한제국군을 강제로 해산하자 이에 반발해 목숨을 내던진 많은 장교가 육군무관학교 출신이었다. 당시 군대 해산에 항거해 스스로 목숨을 끊은 시위대 제1연대 제1대대장 박승환 참령(소령)이 1896년에 입학한 0.5기였다. 박승환 참령의 자결은 의병항쟁에 불을 질렀다. 2기 출신인 오의선 정위(대위)도 박승환과 함께 자결해 일제의 만행에 항거했다. 어디 그뿐이랴. 2기 출신 남상덕 참위, 이준영 참위, 이충순 참위는 일본군과 전투를 벌이다 순국했다.

이후 전국각지에서 일본에 항거해 의병이 일어났다. 이때 수많은 육군무관학교 출신 장교들이 의병장이 되어 항일무장투쟁에 나섰다. 군대 해산 이후부터 1910년까지 집계된 의병장의 수는 모두 430명인데, 그중 군인 출신 의병장이 87명이다. 87명 중 장교 출신이 20명인데, 영관급 장교 3명을 제외한 17명의 위관급 장교는 육군무관학교 출신 장교임이 거의 확실하다. 군대 해산 당시 위관급 장교의 대부분이 육군무관학교 출신이었기 때문이다.

의병장뿐만이 아니었다. 한일병탄 이후에 항일무장투쟁을 전개한 독립투사 중에도 육군무관학교 출신이 많았다. 이들은 신흥무관학교와 북로군정서 사관양성소에서 독립군을 양성하는 교관으로 활동했으며, 직접 전투에도 참전했다. 특히 청산리전투의 주역들은 육군무관학교 출신이 대부분이었다.

2기 출신 이관직과 이장녕은 이회영과 함께 신흥무관학교를 설립해 수많은 독립군을 양성했다. 특히 이장녕은 북로군정서 참모장을 맡아 청산리전투에도 참전했다.

역시 2기 출신인 신팔균 또한 신흥무관학교 교관으로 독립군을 양성했으며, 남만주 삼천(三天)의 동천(東天)으로 명성을 떨쳤다. 북로군정서 군사부장으로 청산리전투를 승리로 이끈 조성환도 2기 출신이다. 1기 출신 김학소는 북로군정서 참모와 신민부 중앙집행위원장을 맡아 항일투쟁을 벌였다.

또한 대한민국임시정부의 요인 중 상당수도 육군무관학교 출신이었다. 0.5기생인 이동휘는 임시정부 초대 국무총리를 지냈으며, 청산리전투의 명장인 2기 조성환은 임시정부의 국방부 장관 격인 군무부장(19·21·23대)을 지냈다. 2기 출신인 신규식은 제2대 국무총리 권한대행과 외무부장·법무부장 등을 맡아 활약했다.

광복군을 창설한 주역도 육군무관학교 출신들이었다.

그 주역은 임시정부 군무부장 조성환과 1기 출신 황학수였다. 두 사람은 1939년 10월, 산시성(陝西省) 시안(西安)으로 가서 목숨을 걸고 광복군 대원을 모집했다. 당시 황학수는 60세, 조성환은 64세의 고령이었다. 두 사람의 노력에 힘입어 임시정부는 1940년 9월에 광복군을 창설할 수 있었다.

가장 눈길을 끄는 인물이 마지막 무관생도 지석규다. 지석규는 1907년 12월에 무관생도로 입교했다. 하지만 1909년 8월에 일본이 육군무관학교를 폐지하고 재학 중인 생도들을 도쿄 육군중앙유년학교에 편입시키는 바람에 일본 육사에 진학해 26기로 졸업했다.

1919년에 3·1운동이 일어나자 일본군 육군중위이던 지석규는 만주 신흥무관학교로 탈출했다. 이때 이름을 이청천(李靑天)으로 고친 지석규는 신동천(申東天: 신팔균), 김경천(金擎天: 김광서)과 더불어 남만주의 삼천(三天)으로 불리게 된다. 이후 한국독립군 총사령관을 맡아 용명을 떨쳤으며, 한국광복군에서도 총사령관으로 활약했다.

이처럼 육군무관학교는 수많은 독립운동가를 배출한 애국 군인의 산실이었다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?