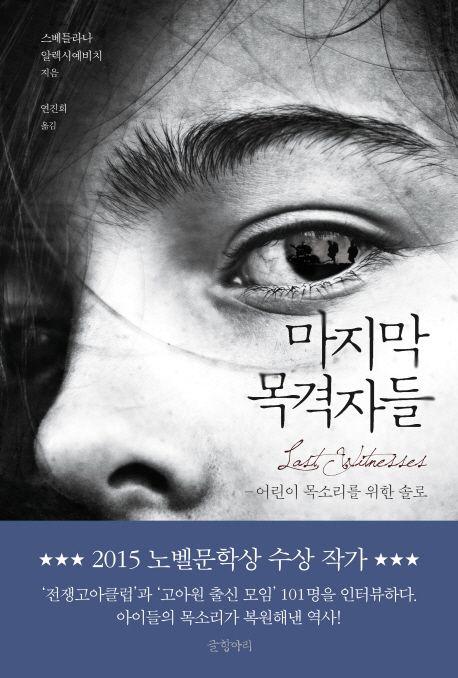

전쟁과 인간 - 아이의 눈동자에 비친 전쟁-스베틀라나 알렉시예비치의 『마지막 목격자들』

벨라루스에서 벌어졌던 2차 대전 증언

0~14세 때 보고 들은 충격적 광기·학살

독재·전쟁의 고통 기록에 전념한 작가

문학적 가공 없는 ‘목소리 소설’ 개척

모진 탄압에도 반전 운동·인터뷰 지속

|

이스라엘 가자지구 병원에서 죽어가는 아이들, 러시아군의 포격으로 폐허가 된 우크라이나의 도시와 민간인의 죽음. 사람들은 화면에 비친 전쟁의 풍경에 익숙해졌다. 그러면서 전쟁은 쉽게 소비하고 망각하는 ‘스펙터클’로 변해간다. 연일 전쟁 보도를 접하면서 스베틀라나 알렉시예비치의 『마지막 목격자들』을 펼친다.

2015년 노벨문학상을 수상한 알렉시예비치는 오직 ‘목소리’로만 구성된 소설을 개척한 작가다. 『마지막 목격자들』은 제2차 세계대전 때 구소련의 벨라루스에서 전쟁을 경험한 0~14세의 어린이들의 이야기를 묶은 책이다. 세상을 이해하지 못하는 나이에 전쟁을 겪은 아이들은 영문도 모른 채 평생 악몽으로 남을 장면을 목격해야 했다.

벨라루스는 우크라이나, 리투아니아와 더불어 구소련의 서쪽 국경에 위치한 탓에 다른 지역보다 혹독한 참상을 겪었다. 나치 독일은 벨라루스를 점령한 후 소련 전역을 공격하기 위한 전초 기지로 만들었다. 1941년부터 1945년까지 독일의 지배를 받는 동안 벨라루스는 철저하게 파괴됐다. 무려 628곳의 마을이 불에 탔고, 인구의 4분의1이 사망했다. 인구 1000만도 되지 않는 작은 국가인 벨라루스에는 치명적인 타격이었다. 그러나 전쟁 후에도 시련은 끝나지 않았다. 벨라루스를 수복한 소련군은 4년 동안 독일의 지배를 받은 벨라루스인들을 배신자 취급했다. 스탈린은 숱한 벨라루스인들을 투옥하거나 유배를 보냈다. 전쟁으로 부모를 잃은 아이들은 무분별하게 방치됐다. 알렉시예비치는 전쟁고아 클럽, 고아원 출신 모임 등을 방문하면서 이 시기에 어린 시절을 보낸 42~58세의 장년들을 인터뷰했다. 고아들은 드문드문 끊어지는 기억을 이어 붙이면서 힘겹게 답한다.

“독일군은 집집마다 돌아다녔습니다…파르티잔으로 떠난 사람들의 부모를 모으더군요…마을 한가운데서 그 어른들의 목을 쳤습니다. 그자들이 우리에게 ‘똑바로 봐’라고 명령했습니다. 한 집에서는 아무것도 찾아낼 수 없자, 고양이를 잡아 목매달았더군요.” (류바 알렉산드로비치, 당시 11살)

|

|

그들은 시간이 흐른 후에도 ‘왜’ 그런 일이 발생했는지 끝내 이해하지 못했다. 독일군이 왜 엄마의 얼굴에 총을 쏘았는지, 왜 독일군 조종사가 비행기를 낮게 몰면서 즐거운 표정을 지었는지, 왜 마을 사람들이 뒷산 구덩이에 생매장되어야 했는지, 왜 주민들에게 그 장면을 똑바로 보라고 윽박질렀는지, 왜 울부짖는 어머니의 품 안에 있는 젖먹이 아이까지 죽였는지를. 끔찍하고 고통스러운 증언은 계속된다.

“그 사람들은 학교 옆에서 총살당했어요… 마지막 순간에 그 사람들은 자신의 이름과 성을 큰 소리로 부르짖기 시작했어요. 누군가 듣고 기억해주기를, 가족들에게 전해주기를 바라면서요. 난 울타리 구멍으로 봤어요… 지금도 기억해요.” (아르투르 쿠제예프, 당시 10살)

“교수형을 당한 사람들을 처음 본 순간, 난 집으로 달려갔습니다. ‘엄마, 우리 마을 사람들이 하늘에 매달려 있어요’ 처음으로 난 하늘이 무섭다고 생각했습니다. 그 사건이 있은 뒤, 하늘에 대한 내 태도가 변했지요. 난 경계심을 품은 채 하늘을 대하게 됐습니다.” (표트르 칼리놉스키, 당시 12세)

1948년 우크라이나에서 태어난 알렉시예비치는 숱한 고아들을 보면서 성장했다. 그녀의 아버지는 벨라루스인이고, 어머니는 우크라이나인이었다. 어린아이부터 노인까지 모든 사람들이 전쟁의 고통을 앓고 있었고, 그들의 삶은 결코 예전으로 돌아갈 수 없었다. 냉전 이후 벨라루스에 들어선 독재 정권은 알렉시예비치의 인터뷰 작업을 탄압했다. 알렉시예비치는 2000년부터 2011년까지 망명 생활을 해야 했다. 그러나 그녀는 다시 독재 치하의 벨라루스에 돌아와서 글쓰기를 계속했다. 고통을 받은 자들의 생생한 목소리를 직접 듣고 기록해야 한다는 일념 때문이었다. 알렉시예비치는 어떠한 문학적 비유나 가공도 거치지 않은 ‘목소리’들을 모아 책을 만들었다. 그동안 알렉시예비치는 제2차 세계대전을 겪은 여성들의 체험(『전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다』), 체르노빌 원전 사고 생존자들(『체르노빌의 목소리』), 아들이 아프가니스탄에 참전한 어머니들(『아연 소년들』), 구소련 해체 이후의 급격한 변화에 휩쓸린 사람들(『세컨드 핸즈 타인』)의 목소리들을 듣고 기록했다. 2015년 노벨문학상을 받은 이후 사람들은 알렉시예비치의 국적을 기록하는 데 혼란스러워했다. 벨라루스, 우크라이나, 러시아…. 그녀는 자신이 특정한 국가의 국민이 아닌 ‘러시아어를 쓰는 보편적인 인간’이길 희망했다.

2020년 벨라루스에서 루카센코 독재정권에 저항하는 시위가 벌어지자 알렉시예비치는 즉각 반체제 인사로 분류돼 감시받았다. 알렉시예비치는 독일에서 열리는 도서 전시회에 참가했다가 아직도 그곳에 머물고 있다. 지난해 러시아가 우크라이나를 침략했을 때 벨라루스가 러시아를 지지하자 그녀는 벨라루스 정부를 비판하고 나섰다. 벨라루스 정부는 알렉시예비치의 책을 금서로 지정하고 모든 기록을 말살하는 처분을 내렸다. 알렉시예비치는 여기에 굴하지 않고 여전히 반전운동과 인터뷰 활동을 이어가고 있다. 오늘도 어김없이 전쟁으로 가족을 잃은 아이들이 뉴스에 나온다. 훗날 그 아이들의 증언도 『마지막 목격자들』의 목소리와 다르지 않을 것이다. 지금도 전쟁은 피해자들에게 침묵과 망각을 강요하며 지속된다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?