안드로메다 통신 - 별의 일생

크게 부풀어 올라 거성·초거성으로

마지막 순간 초신성 폭발

잔해로 중성자별·블랙홀 남겨

서서히 빛 잃어가면 백색왜성으로

백색왜성이 흑색왜성으로 식으려면

수십조·수백조 년 흘러야

|

조선시대 하늘의 별들을 지도로 정리해 놓은 ‘천상열차분야지도’를 보면 별자리들을 그려 놓은 그림 둘레에 오(吳), 연(燕)과 같은 『삼국지』에서 볼 수 있을 법한 중국 지명들이 적혀 있다. 이런 말은 도대체 왜 적어 놓은 것일까?

고대 중국인들은 별을 보며 점을 치는 과정에서 밤하늘의 별들이 땅의 특정 지역과 연결돼 있다고 여겼다. 이런 생각을 ‘분야(分野)’라고 불렀다. 이에 따르면 밤하늘의 별 중 중국 오나라 지역을 나타내는 것이 있고, 연나라 지역을 나타내는 것이 있다고 한다. 만약 중국 오나라 지역을 나타내는 별 앞에 유성이 지나간다거나 혜성이 나타나면 실제 오나라에 무슨 일이 생긴다고 여겼다. ‘천상열차분야지도’는 고대 중국인들이 믿고 있던 별과 운명의 이런 관계도를 정리해 둔 지도다.

유럽 점성술 중에는 황도12궁 별자리로 사람의 성격과 운명을 따지는 방식이 유명했다. 예를 들면 전갈자리에 해당하는 사람은 말이 별로 없는 성격이기 마련이고, 물고기자리에 해당하는 이는 호기심이 많다는 등의 이야기가 있었다.

별자리 중에는 하필 해가 뜰 때 같이 뜨고, 해가 질 때 같이 지느라 햇빛에 묻혀 모습을 잘 볼 수 없는 것들이 있다. 유럽인들은 그런 것들이 사람이 태어날 때 운명을 정해 주는 별자리라고 봤다. 하루하루 시간이 지나 계절이 바뀌어 가면 점점 별자리가 뜨고 지는 시간도 변한다. 그러면 해와 같이 뜨고 지는 별자리도 날짜에 따라 다른 별자리로 바뀌게 된다. 그래서 태어난 날짜가 다르면 별자리도 다르다. 이것이 황도12궁 별점의 기본이다. 그 이름처럼 총 12개의 별자리가 계절에 따라 차례로 태양과 같이 뜨고 지게 되는 위치에 온다고 보고 유럽인들은 점을 쳤다.

요즘도 가끔 재미 삼아 미국이나 유럽의 잡지 등에는 황도12궁을 이용한 오늘의 운세 같은 게 실린다. 그런 것을 보면 황도12궁은 아주 최근 한국에 알려진 유럽만의 전통이라고 생각할지도 모른다. 그러나 사실은 전혀 그렇지 않다. 황도12궁으로 별점을 치는 방식은 진작부터 인도로 전해졌고, 이것이 불교 문화를 따라 같이 퍼져 나갔으므로 상당히 오래 전 한반도에도 전해졌다.

그래서 800년 전 고려시대에 나온 ‘팔만대장경’에도 황도12궁으로 점을 치는 방식이 실려 있다. 밤하늘의 별자리를 총정리한 조선시대의 ‘천상열차분야지도’에도 한쪽 언저리에 유럽에서 사용하는 황도12궁 별자리가 같이 적혀 있다. ‘팔만대장경’에 실린 『문수사리보살급제선소설길흉시일선악수요경』이란 글을 보면 갈궁, 즉 전갈자리인 사람은 병을 다스리는 직업을 얻으면 좋고 궁궁, 즉 궁수자리인 사람은 장군이나 높은 관리가 되면 좋다는 식의 설명까지 실려 있다. 고려시대 출판된 책에 있는 이야기가 요즘 잡지책에 실리는 황도12궁 별점과 굉장히 비슷해 보인다.

현대과학에서는 별을 어떤 지역의 운수나 사람의 운명과 연결해 설명하지는 않는다. 과학자들은 주로 별, 그 자체가 시간이 지나면 어떻게 될지를 연구한다.

|

태양이나 밤하늘에서 빛을 내는 많은 별은 주로 우주에 퍼져 있는 수소가 뭉치면서 그것이 핵융합반응이란 놀라운 현상을 일으켜 막강한 열과 빛을 내뿜는 거대한 덩어리로 변한 것이다. 이런 덩어리는 처음엔 주로 수소와 같은 가벼운 성분을 사용해 가며 열과 빛을 내뿜는데, 대략 수억 년에서 수십억 년이 흐르는 동안 그런 상태를 유지한다. 이런 별들을 가장 기본이 되는 형태를 갖고 있다고 해서 ‘주계열성’이라고 부른다. 태양도 주계열성에 속한다.

주계열성이 수소를 다 사용해 버리면 핵융합반응이 주로 잘 일어나던 중심부가 아니라 겉면과 가까운 부위에서도 핵융합반응이 생기면서 겉면이 달아오르고 전체 크기가 크게 부풀어 오르기도 한다. 이런 상태로 변한 별을 큰 별이란 뜻의 ‘거성(巨星)’이라고 부른다. 지금으로부터 수십억 년 정도의 기나긴 세월이 흐르고 나면 아마 태양도 부풀어 오르면서 비슷한 형태로 변하게 될 것이다. 이때가 되면 태양의 크기가 너무 커져 지구는 태양의 열기에 불타 파괴된다. 이것이 과학에서 말할 수 있는 가장 확실한 지구 종말의 예언이다. 이러한 먼 미래에 사람이 살아남으려면 화성이나 목성 주변 지역 같은 태양에서 더 먼 곳으로 이주해야 할지도 모른다.

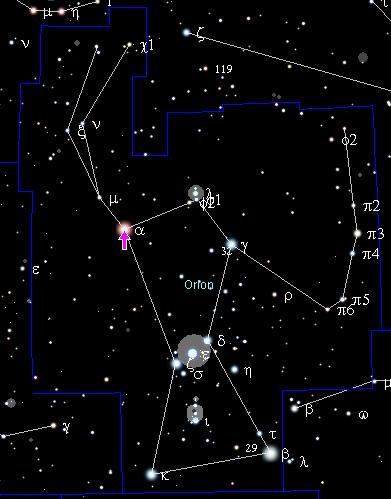

보통 거성이라고 하는 별보다 훨씬 더 큰 크기로 별이 부풀어 오르면 그것을 ‘초거성(超巨星)’이라고 부르기도 한다. 오리온자리에서 가장 밝은 별인 ‘베텔게우스’가 바로 초거성에 속한다. ‘천상열차분야지도’에선 오른쪽 아랫부분에 그려진 커다란 원 근처 삼(參)이라는 중국식 이름으로 표시된 별자리에 속하는 별이다. 베텔게우스는 그 크기를 지름으로 따져 보면 태양의 700배 이상 되는 굉장한 덩치를 갖고 있다. 이런 부류의 별들이 꾸준히 핵융합반응을 일으키지 못하면 쪼그라들다가 대폭발해 초신성이 되기도 한다. 베텔게우스는 당장 폭발해도 이상하지 않을 것 같다고들 하는 별이다. 만약 베텔게우스가 초신성이 돼 빛을 내뿜게 된다면 보름달보다 더 밝아 보일 것이다. 별이 초신성 폭발을 일으키고 나면 그 잔해로는 중성자별이나 블랙홀을 남기게 된다.

만약 별이 초신성 폭발 같은 것을 일으키지 않고, 그냥 세월이 아주 많이 흘러 곱게 열과 빛을 내뿜을 수 있는 재료 물질을 모두 사용하고 나면 어떻게 될까? 남은 물질만 점차 식어 가게 된다. 이를 두고 별이 수명을 다하고 잿더미만 남긴 모습이라거나 별의 시체만 남아 있는 상태라고 말할 수도 있다. 그렇지만 식어 간다고 해도 역시 아주 뜨거운 상태이고, 나름대로 어느 정도의 열은 낼 수 있기에 주계열성만큼은 아니라도 상당한 빛을 내뿜는다.

이런 상태로 변한 별을 ‘백색왜성’이라고 한다. 보통 별보다 작은 상태가 돼 흰빛을 내뿜는 물체라는 의미다. 넉넉 잡아 100억 년 정도가 지나면 태양도 백색왜성으로 변해 있을 것이다. 말하자면 보통 별인 주계열성들은 태양처럼 빛나고 있는데 나중에 크게 부풀어 거성, 초거성이 될 수 있고 마지막 순간 초신성 폭발을 일으킨 뒤 중성자별이나 블랙홀을 남기는 강렬한 모습을 보여 줄 수도 있다. 그게 아니라면 어느 시점에 빛을 잃어 가면서 잿더미만 남는 백생왜성으로 조용히 꺼질 수도 있다.

백색왜성도 아주 오랜 시간이 흐르면 완전히 식어 빛을 내지 못하게 된다. 이런 상태를 ‘흑색왜성’이라고 부른다. 백색왜성이 흑색왜성으로 식으려면 수십조, 어쩌면 수백조 년의 세월이 흘러야 한다. 우주가 생성되고 지금까지 흐른 세월은 140억 년이 채 되지 않기 때문에 과학자들은 아직 우주에 정상적인 흑색왜성은 하나도 생기지 않았을 것이라고 보고 있다. 옛사람들이 분야를 따지며 밤하늘의 별을 보고 몇 년 후 어느 도시에 전쟁이나 재난이 생길 것을 예언하려 했던 이야기나 몇십 년 후 어떤 사람에게 어울리는 직업이 무엇인지 점을 치던 황도12궁 별점과 견줘 보면 과학이 별을 보고 예상하는 내용은 외려 비교하기가 이상할 정도로 너무나 엄청난 미래의 일이다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?