재밌는 미술 기행 - 연인에게서 온 메시지

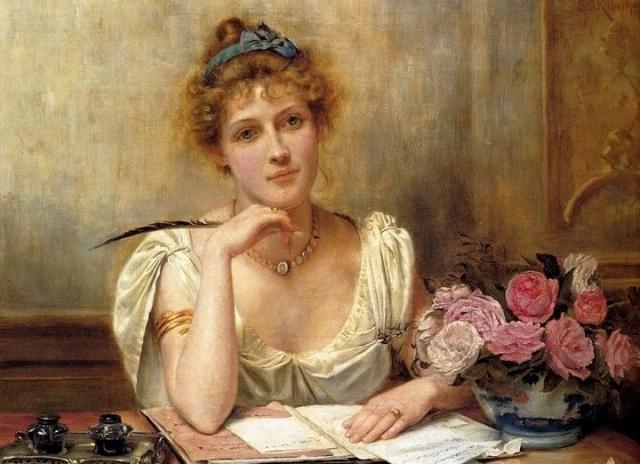

조지 G. 킬번 ‘편지 쓰기’

썼다 지웠다 반복하며 고심하는 여인

신혼에 출타한 남편에게 보내는 연서

붉은 뺨·엷은 미소… 사랑에 빠진 것 암시

알프레드 스티븐스 ‘무도회가 끝난 후’

벗어둔 장갑·숄… 무도회 마친 뒤임을 암시

램프 아래 접힌 종이 연인의 이별 편지인 듯

실연으로 절망 빠진 녹색 드레스 여인 표현

예전과 달리 휴대전화 기술이 발전하면서 언제 어디서든 연락을 주고받을 수 있는 문자 메시지나 SNS를 통한 소통이 활발해지고 있다.

특히 ‘디지털 네이티브’로 불리는 MZ세대는 연인에게 자신의 마음을 표현할 때도 메시지를 활용하고 있다. 사랑을 시작할 때도, 사랑을 끝내고 싶을 때도 메시지가 등장한다. 얼굴을 맞대지 않는 메시지는 감정이 드러나지 않는다는 특징이 있다. 상대의 얼굴을 보면서 감정을 읽고 확인하는 과정이 생략되는 것은 일장일단이 있겠지만 아무튼 메시지를 연인과의 소통 통로로 활용하는 것은 거스를 수 없는 시대의 흐름인 듯하다.

이런 메시지와 연애의 관계는 최근에 생긴 현상만은 아니다. 메시지가 자리를 대체하기 전 오래도록 연인들의 마음을 사로잡은 것은 편지였다. 편지는 연인들이 사랑을 듬뿍 담을 수 있는 매개체였다.

메시지 중 연인에게 보내는 메시지가 가장 어려운 것처럼, 연인에게 보내는 편지 역시 상당한 고민을 수반한다. 연인에게 편지를 쓰기가 어려운 것은 자신의 감정을 더욱 우아하고 멋있게 표현하고 싶다는 욕망 때문이다. 하지만 마냥 감정을 우아하게만 표현하다 보면 유치찬란한 글이 되기 십상이다.

마치 명언이나 미사여구를 짜깁기한 것처럼 되기 때문이다. 그래서 연인에게 쓰는 편지를 한 번에 완성하기란 쉽지 않다. 연인에게 ‘촌스러운 사람’이 되지 않기 위해 끊임없이 생각하고 끊임없이 문장을 쓰고 고치는 것이다. 이처럼 편지에 마음을 담고자 끊임없이 생각하는 여인을 그린 작품이 조지 G. 킬번(1839~1924)의 ‘편지 쓰기’다.

그림 속 여인은 책상에 앉아 깃털 펜을 들고 있는 손으로 턱을 괴고 있다. 다른 손은 편지지를 잡고 있다. 책상 위 푸른색 화병에는 장미꽃 다발이 꽂혀 있고, 왼쪽에는 잉크병이 놓여 있다. 이 장면에서 여인이 편지를 쓰기 위해 많은 고민을 하고 있음을 쉽게 유추할 수 있다.

그런데 편지지를 가만히 보면 이 여인은 편지를 썼다 지웠다를 반복하고 있었다는 것을 알 수 있다. 심지어 밑에 구겨진 편지지는 마음에 들지 않아 구겨 놓은 것. 누구에게 보내는 편지길래 이렇게 고민을 거듭하고 있을까? 화제를 돌려 다른 장면도 보자. 탁자 위 뚜껑이 열린 잉크병과 깃털펜은 여인이 편지를 쓰고 있으며 교육받은 중산층이라는 것을 상징한다.

편지지에 올린 손에는 그가 결혼했음을 보여주는 반지가 끼워져 있다. 목에 걸려 있는 커다란 다이아몬드 목걸이는 여인의 신분이 부르주아라는 것을 의미한다. 팔찌는 전통적으로 여신을 상징하는데, 여인을 여신처럼 표현하며 신혼을 강조한 것으로 해석할 수 있다.

화면 오른쪽 푸른색 화병에 꽂혀 있는 장미꽃은 ‘사랑’을 상징한다. 심지어 장미꽃은 만개했다. 사랑이 절정에 달했다는 뜻이다. 붉은 빰과 먼 곳을 바라보는 시선, 입가의 엷은 미소 역시 그가 꿈 같은 사랑에 빠져 있음을 보여준다. 이로써 여인이 연인에게 편지를 쓰고 있다는 것을 추측할 수 있다.

킬번은 이 작품에서 여인이 쓰고 있는 편지의 주인공은 신혼에 출타한 남편이라고 설명한다. 푸른색 머리띠 사이로 삐져나온 머리는 사랑하는 사람을 향한 정돈되지 않은 마음을 암시한다고 한다.

사랑을 있는 그대로 전해주는 편지는 연인에게 희망이다. 하지만 사랑의 끝을 전하는 이별의 편지는 삶의 빛 전체가 사라지는 고통을 준다.

그래서 이별을 통보하는 메시지는 짧게 써야 한다고들 한다. 필요 없는 글이 많아질수록 감정이 남아 있다는 것을 보여주고, 이는 헤어질 연인에게 희망을 줄 수 있기 때문이다.

|

연인의 거절 편지 때문에 절망에 빠진 여인을 그린 작품이 알프레드 스티븐스(1823~1906)의 ‘무도회가 끝난 후’다. 방 안에는 녹색 드레스를 입은 여인이 흰색 드레스를 입은 여인의 팔에 기대어 앉아 있다. 흰색 드레스를 입은 여인은 녹색 드레스 여인의 등을 어루만지고 있다. 녹색 드레스 여인의 등 뒤, 석유램프가 있는 탁자에는 반쯤 접혀 있는 편지가 놓여 있다.

흰색의 드레스를 입은 여인은 보석 초커 목걸이를 하고 있다. 초커는 ‘목을 조른다’는 것에서 유래한 목에 꼭 맞는 목걸이다. 다이아몬드 초커 목걸이는 19세기 영국 빅토리아 여왕 시절 크게 유행해 전 유럽으로 퍼져나갔다. 여인이 하고 있는 초커 목걸이와 장갑은 그가 높은 신분이며, 유행에 민감하다는 것을 나타낸다.

두 여인이 입고 있는 화려한 드레스는 무도회 복장이다. 하지만 왼쪽 소파 손잡이에 놓여 있는 한쪽 장갑과 앉아 있는 여인이 걸치고 있는 페이즐리 무늬의 숄을 통해 이곳이 무도회장이 아니라, 무도회를 마친 두 사람이 돌아온 집임을 알 수 있다.

석유램프 아래 놓여 있는 반쯤 접혀 있는 편지는 아마 녹색 드레스 여인이 연인에게서 받은 이별 편지일 것이다. 램프를 둘러싼 ‘등 씌우개’는 촛불처럼 불꽃이 변덕스럽게 움직이지 않게 해 책을 읽거나 여인들이 바느질할 때 주로 사용했는데 이를 통해 여인이 편지를 읽었음이 강조된다.

스티븐스는 이 작품에서 녹색 드레스를 입은 여인이 이별 편지를 읽고 절망에 빠졌음을 표현했다. 흰색 드레스 여인은 등을 쓰다듬으며 실연으로 절망에 빠진 여인을 위로하고 있다는 것을 나타낸다. 스티븐슨은 이 작품처럼 매우 장식적이고 우아한 자세의 젊은 여성을 그린 작품들로 명성을 얻었다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?