대한제국의 군인들 - 12. 고종 즉위와 흥선대원군

고종 12세 즉위… 대원군이 대리통치

세도정치 맞서 왕실 부흥 위해 온 힘

새로운 인재 발탁·서원 철폐 정책 시행

비변사 견제·삼군부 설치…종친들 요직에

무리한 경복궁 중건으로 경제 파탄 나

|

1863년 12월(양력 1864년 1월) 철종이 후사 없이 세상을 떠났다. 당시 조선을 좌지우지한 권력의 핵심은 ‘안동 김씨(安東金氏)’ 일문이었다. 안동 김씨는 제23대 순조, 제24대 헌종, 제25대 철종 3대에 걸쳐 왕비를 배출한 외척 세력으로 60여 년 동안 조정의 요직을 독점하고 권세를 휘둘렀다.

철종 사후 왕실의 최고 어른은 대왕대비 조씨였다. 조 대비는 순조의 장남으로 21세에 요절한 효명세자의 부인이며 헌종의 어머니였다. 또한 안동 김씨에 필적하는 세도 가문인 ‘풍양 조씨(豊壤趙氏)’의 버팀목이었다.

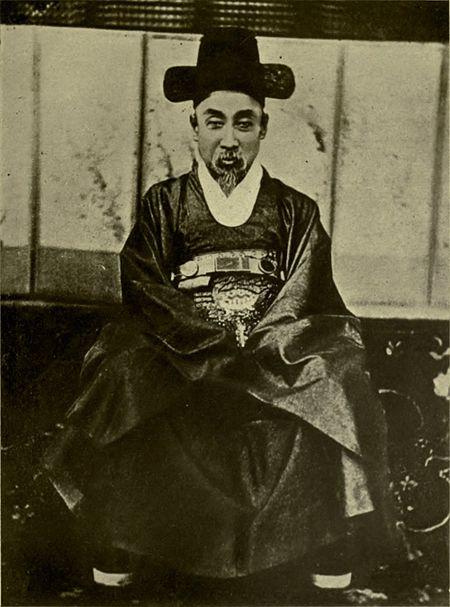

조 대비는 흥선군(興宣君) 이하응(李昰應)의 둘째 아들이며 철종의 7촌 조카뻘인 이명복(李命福)을 다음 왕으로 낙점했다. 조선의 제26대 왕 고종이다. 조 대비가 고종을 선택한 이유는 그의 아버지 흥선군과 모종의 거래가 있었기 때문이다. 조 대비와 흥선군이 힘을 합쳐 안동 김씨 가문을 몰아내기로 한 것이다.

고종이 즉위하자 이하응은 대원군(大院君)에 봉해졌다. 왕실의 친척인 종친이 왕위를 이어받았을 때 그 왕의 친아버지를 대원군이라고 한다. 조선시대에 대원군에 봉해진 사람은 모두 4명이었다. 하지만 살아 있는 상황에서 대원군에 봉해진 인물은 이하응이 유일했다. 즉위 당시 고종의 나이는 12세에 불과했다. 이런 이유로 흥선대원군이 집정을 맡아 조선을 대리 통치하기 시작했다.

대원군에게 조선은 ‘전주 이씨(全州李氏)의 나라’였다. 그런데 왕실의 힘이 약해진 틈을 타 다른 성씨의 신하들이 수십 년 동안 국정을 좌지우지했다니 참을 수 없는 일이었다. 신하들로부터 다시 권력을 찾아와야 했다. 대원군은 쇠락한 왕실을 부흥하기 위해 온 힘을 기울였다.

대원군은 안동 김씨 주류들을 대거 조정에서 몰아냈다. 그러면서도 김병학(金炳學)·김병국(金炳國) 등 일부 안동 김씨와 조성하(趙成夏)·조영하(趙寧夏) 등 풍양 조씨 세력을 등용해 정국의 안정을 꾀했다. 안동 김씨가 독주했던 정권을 해체하고, 일종의 연립정권을 만든 것이다.

|

또한 종친들을 대거 요직에 등용했으며, 새로운 인재를 발탁했다. 신분의 귀천을 따지지 않았고 당파를 가리지도 않았다. 오로지 능력에 따라 인재를 등용했다. 이렇게 자신의 세력을 조성한 대원군은 민심을 얻기 위해 양반의 힘을 약화하는 여러 가지 정책을 시행했다.

가장 대표적인 게 서원(書院) 철폐였다. 서원은 덕망 높은 유학자들의 신주를 모시고 유생들을 가르치던 조선의 대표적인 교육기관이었다. 하지만 세월이 지나면서 혈연·지연·학연을 중심으로 당파를 조성하는 붕당정치의 중심지로 변해 갔다. 또한 지방 양반들이 백성을 수탈하는 거점으로 변질됐다. 서원에 속한 토지와 노비에게는 세금과 국역(國役)이 면제됐기 때문에 국가 재정에도 막대한 피해를 주고 있었다. 대원군은 전국에 있는 650여 개의 서원 중 47곳만 남겨 두고 모두 철폐해 버렸다.

또한 양반에게도 세금을 징수했으며, 관직을 사고파는 매관매직을 금지했다. 암행어사를 파견해 지방관들의 비리 행위를 조사하는 한편 근무성적을 평가해 행정의 중앙집권화를 추진했다.

대원군이 가장 공들인 부분은 병권을 장악하는 것이었다. 대원군은 먼저 비변사(備邊司)를 견제했다. 조선 초기와 중기에는 의정부(議政府)가 국가 최고의 의결기관이었다. 하지만 19세기에는 비변사가 국정 최고기관으로 자리 잡았으며, 병권까지 장악하고 있었다.

중종 때 임시로 설치됐던 비변사는 임진왜란을 거치면서 권한이 대폭 확대됐다. 비변사는 의정부는 물론 육조(六曹) 업무까지 흡수해 조선의 행정과 병권(兵權)을 총괄하는 최고기관이 됐다. 그러다 보니 비변사만 장악하면 손쉽게 권력을 잡을 수 있었다. 수십 년간 세도정치를 이어온 안동 김씨 세력은 비변사를 기반으로 권력을 휘둘렀다.

하지만 비변사를 일거에 해체하는 것은 무리였다. 대원군은 우선 비변사의 권한을 분산해 의정부에 나눠 주는 방식을 채택했다. 정부의 일반사무는 의정부가 관장하게 하고, 군사업무만 비변사가 담당하게 했다. 1865년에는 아예 비변사를 의정부의 한 부서로 편입했다. 군사업무를 포함한 모든 국정을 의정부가 총괄하게 된 것이다.

한 걸음 더 나아가 1868년에는 삼군부(三軍府)를 설치해 군사업무를 맡게 했다. 행정은 의정부, 병권은 삼군부의 2부 체제로 개편한 것이다. 삼군부를 설치한 목적은 자신이 등용한 무관들을 삼군부에 배치해 정치적 기반으로 삼으려는 것이었다. 즉 자신이 병권을 장악하려 한 것이다.

제도적으로는 의정부가 삼군부보다 우위에 있었다. 하지만 실질적으로는 국방과 치안을 담당하는 삼군부가 가장 막강한 기관이 됐다. 삼군부는 군사와 국방에 관한 모든 업무를 담당했기 때문에 ‘무부(武府)’로 불렸다. 의정부가 맡았던 궁성 호위 임무도 인수했으며, 수도 한성의 치안까지 장악했다.

바꿔 말하면 대원군이 조선의 병권과 수도 치안까지 장악했다는 얘기였다. 이처럼 대원군은 삼군부를 설치해 안동 김씨가 쥐고 있던 권력을 성공적으로 빼앗았고, 자신의 세력을 요직에 배치했다.

하지만 대원군은 시대착오적인 실수를 저질렀다. 경복궁 중건이었다. 조선의 법궁(法宮)인 경복궁은 임진왜란이 일어난 해인 1592년에 불타 사라졌다. 이후 경복궁은 270년 이상 폐허로 방치됐다.

그 경복궁을 대원군이 중건하겠다고 나선 것이다. 이유는 무너진 왕실의 위엄을 다시 세우기 위해서였다. 쉽게 얘기하면 백성들에게 조선의 주인이 전주 이씨라는 점을 확실하게 보여 주겠다는 것이었다.

경복궁 중건은 대원군이 둔 가장 큰 악수였다. 당시는 부정부패로 얼룩진 세도정치 때문에 백성들의 삶이 피폐해질 대로 피폐해져 있었다. 이런 상황에서 경복궁 중건이라는 대형 토목사업을 벌인 것은 그야말로 시행착오였다.

1865년 4월 시작된 공사는 1868년 7월에 완공됐다. 총 공사비는 783만 냥이었다고 한다. 1633년 유통되기 시작한 상평통보(常平通寶)가 1860년대까지 발행된 총량은 1500만 냥으로 추정된다. 그런데 무려 783만 냥이라니, 실로 막대한 자금이 들어간 것이다.

무리하게 경복궁을 중건하는 바람에 백성의 삶은 더욱 피폐해졌다. 나라 경제가 파탄 나고 말았다. 정부 재정의 대부분이 경복궁 중건에 들어가는 바람에 군비를 증강할 수도 없었다. 경복궁을 중건하지 않고 군사력을 증진하는 데 그 돈을 사용했더라면 조선은 어떻게 변했을까? 아쉽기도 하고 궁금하기도 한 부분이다. 사진=위키미디어

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?