안드로메다 통신 - 해왕성 너머를 보는 세눈박이 기계 거인

외계행성탐색시스템 ‘KMTNet’

남아프리카공화국·호주·칠레 설치

24시간 항상 밤하늘 관측 가능해

무리 지어 다니는 ‘카이퍼벨트’

‘혜성의 고향’이라 불러

|

태양에서 가장 멀리 떨어진 행성인 해왕성보다 더 먼 곳까지 가면 무엇이 나올까? 거기서 그냥 태양계가 끝나지는 않는다. 그보다 더 먼 곳에도 태양계에 속하는 물체는 많다. 너무 멀고 크기도 크지 않아 행성이라고 부르는 물체들에 비해 눈에 잘 띄지 않을 뿐이다.

이런 아주 먼 곳에 있는 물체들을 살펴보려면 당연히 성능이 좋은 망원경이 있어야 한다. 그렇다면 한국에서 가장 큰 망원경은 무엇일까? 거울을 이용해 별을 보는 반사망원경으로, 한국을 대표하는 장비로는 보현산천문대의 1.8m 망원경이 있다. 망원경에 달린 거울의 지름이 1.8m여서 이렇게들 부른다. 돈을 많이 만져 보고 싶다는 생각을 한 사람이라면 자기도 모르는 새 이 망원경을 유심히 본 적이 있을 것이다. 1만 원짜리 지폐 뒷면을 살펴보면 조선의 천문관측기구 옆에 현대식 망원경이 하나 그려져 있는데, 그게 바로 보현산천문대의 1.8m 망원경이기 때문이다.

1.8m 망원경이면 충분히 좋은 과학 연구를 할 수 있을 만한 장비다. 하지만 세계적인 고성능 망원경에 비하면 분명히 부족한 점이 있는 것도 사실이다. 해외엔 이미 지름 8m가 넘는 거울을 갖춘 망원경도 설치돼 있다. 그러나 한국의 경우 보현산천문대에 1.8m 망원경이 설치된 지 20여 년이 흐른 지금까지도 국내에 설치된 망원경 중 더 좋은 반사망원경은 없다. 사실 냉정하게 따져 보면 한반도는 비싸고 좋은 커다란 망원경을 힘들여 설치해 봐야 활용하기에 나쁜 지역이다. 별이 잘 보이는 높은 산이 없고, 구름 끼고 비 오는 날씨가 많은 곳이어서다.

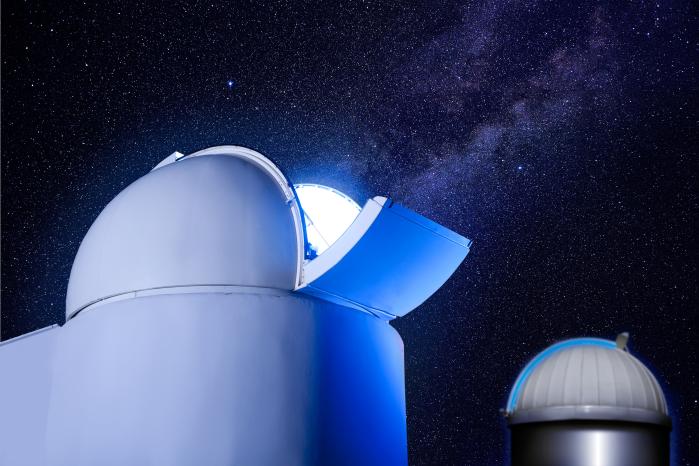

그래도 한국 과학자들은 포기하지 않고 더 먼 곳을 볼 수 있는 새로운 방법에 도전했다. 그렇게 해서 2015년 가동에 들어간 새로운 망원경이 외계행성탐색시스템이라고도 부르는 ‘KMTNet’이라는 망원경이다. 이름처럼 원래는 태양계 바깥지역의 외계행성을 탐색하는 게 주목적인 장비다.

‘KMTNet’은 비가 많이 오는 한국 날씨의 한계를 극복하기 위해 외국 정부의 협조를 얻어 해외에 설치한 망원경이다. 그리고 망원경을 한 대만 이용하는 게 아니라 세 대를 설치해 같이 사용한다. 한 대는 남아프리카공화국, 한 대는 호주, 한 대는 칠레에 설치돼 있다. 이 세 대의 망원경은 지구의 서로 다른 위치에 흩어져 있기에 셋 중 최소한 한 대는 항상 밤하늘을 볼 수 있다. 즉 첫 번째 망원경이 설치돼 있는 지역에 해가 떠서 밤하늘을 볼 수 없게 된다고 하더라도 지구의 다른 쪽에 있는 두 번째 망원경은 밤이라서 여전히 밤하늘을 볼 수 있다는 이야기다. 옛날 영국 사람들은 영국이 정복한 땅이 넓다고 얘기하면서 대영제국에는 해가 지지 않는다는 말을 했다고 하는데 ‘KMTNet’은 반대로 해가 뜨지 않는 망원경이라고 부를 수도 있겠다.

|

‘KMTNet’ 망원경 한 대의 거울 크기는 1.6m다. 단순히 크기만 따져 보면 보현산천문대의 망원경보다 작다. 그렇지만 ‘KMTNet’은 한꺼번에 밤하늘의 넓은 구역을 동시에 관찰하는 데 특화돼 있고, 24시간 세 대의 망원경을 같이 활용할 수 있다는 장점이 있기 때문에 세계의 어지간한 망원경으로는 관찰하기 어려운 현상을 잘 찾아낼 수 있을 것으로 기대된다. 아닌 게 아니라 2015년 이후 ‘KMTNet’은 여러 가지 재미난 현상을 포착해 냈다.

그중에서도 2022년 6월에는 ‘KMTNet’을 이용해 해왕성보다 먼 곳, 태양계의 변두리를 관찰해 새로운 물체를 여럿 발견했다는 보도가 나왔다. 이때 발견된 물체 중에는 지구에서 300억㎞ 거리의 먼 곳까지 떠 가는 얼음덩어리 비슷해 보이는 물체도 하나 있었다. 2022년 발견돼 ‘2022 GV6’라는 기호가 붙었는데, 태양에서 아주 멀리 떨어져 있기에 긴 세월이 흘러야 태양을 겨우 한 바퀴 돌게 된다. 대략 1500년은 걸릴 거라는데, 연구원들은 한 바퀴 도는 데 너무 시간이 오래 걸린다고 해서 거북이라는 별명을 붙여 줬다고 한다. 한국의 동네 뒷산을 거닐다 보면 거북바위라는 이름의 큰 돌이 종종 있는데 ‘2022 GV6’는 우주의 거북바위라고 할 수도 있겠다.

이렇게 해왕성보다 먼 곳을 돌아다니는 얼음덩어리나 돌덩어리 따위를 흔히 ‘해왕성바깥천체’ 또는 영문 약자로 ‘TNO(Trans Neptunian Object)’라고 부른다. 한국 과학자들이 2022년 6월 확인했다고 한 해왕성바깥천체의 개수는 26개나 됐다. 그 직전 3년 새 전 세계에서 인정된 해왕성바깥천체 개수가 86개라는데, 26개면 한국 혼자서 3분의 1 정도를 확인한 셈이다. 과거에 천왕성과 해왕성을 처음 발견하는 일은 유럽 학자들끼리 했다. 그러나 21세기 해왕성보다 더 먼 곳에 무슨 물체가 있는지 찾아내는 데는 ‘KMTNet’도 제 몫을 톡톡히 하고 있다고 할 수 있겠다.

20세기 초에는 해왕성바깥천체 중에서 명왕성이라는 게 발견된 적이 있었다. 한동안 명왕성을 해왕성보다 더 먼 곳에 있는 태양계의 아홉 번째 행성으로 치기도 했다. 그래서 1930년대부터 2000년대 중반까지 대략 70년간 학교에서 태양계에는 총 9개의 행성이 있다고 가르쳤다. 그러나 2000년대 들어 명왕성과 비슷한 다른 해왕성바깥천체가 속속 발견되면서 명왕성을 행성이라고 부르기엔 그 비슷한 다른 물체가 너무 많은 것 같다는 의견이 설득력을 얻게 됐다. 만약 명왕성도 행성이라고 부른다면 다른 물체들도 같이 행성이라고 불러야 할 것이다. 그러면 태양계에는 행성이 9개가 있는 것이 아니라 10개, 100개가 있다고 해야 할지도 모른다.

마침 명왕성은 다른 8개의 행성과 너무 달라 보이는 특이한 물체라는 지적도 있었다. 명왕성은 너무 조그마한 크기여서 지구에 딸려 있는 위성인 달보다 더 작은 데다 명왕성이 태양을 돌며 움직이는 각도도 다른 행성들과는 다르다. 또한 다른 행성들이 태양을 중심으로 차례대로 차곡차곡 배치돼 있는 것과 달리 명왕성은 가끔씩 해왕성보다 태양에 더 가까이 다가오기도 했다가 다시 멀어지는 이상한 움직임을 보이기도 한다. 그래서 결국 2006년 국제천문연맹 회의에서 세계 학자들의 찬반 투표로 명왕성은 행성이 아닌 것으로 취급하기로 결정했다. 그 결과 지금은 태양계에 9개가 아닌 8개의 행성이 있는 것으로 전 세계 교과서가 수정됐다.

명왕성 같은 해왕성바깥천체들이 있는 구역 중에는 작은 물체들이 강강술래를 하듯이 줄지어 돌아다니는 곳도 있다. 태양계의 후미진 이런 곳에는 수많은 얼음덩어리가 널찍널찍하게 여기저기 퍼져 있는 모양으로 움직이고 있을 것이다. 그곳을 ‘카이퍼벨트’라고 부르기도 한다. 카이퍼벨트의 얼음덩어리 같은 물체 가운데는 어쩌다 가끔 길을 잘못 들어 카이퍼벨트를 한참 벗어나 지구 근방 방향으로 날아오는 것들이 나타난다. 이것을 지구에서 바라보면 꼬리를 늘어뜨리고 궤도를 그리며 움직이는 혜성으로 보이기도 한다. 그렇기에 흔히 카이퍼벨트를 혜성의 고향이라고도 한다.

미래에는 그 머나먼 해왕성 바깥의 차가운 곳에서 언제, 어떻게 혜성이 탄생해 어떤 식으로 지구를 향해 오는지 보다 많은 것을 정확하게 알아낼 수 있는 날이 올지도 모른다. 그런 과학 발전을 준비하며 지금 이 순간에도 ‘KMTNet’은 1.6m 크기의 커다란 빛나는 세 눈동자로 24시간 쉬지 않고 우주 저편을 바라보며 자료를 모으고 있다.

|

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?