[서울, 역사의 현장을 찾아] 수유리 광복군 합동묘소와 광복군 군복

비록 터만 남았지만… 독립 염원은 그대로

단 한 벌 남았지만… 피·땀·눈물 생생히

후손 없는 광복군 선열 17위 모셨던 장소…77년 만에 대전현충원 이장, 지금은 조형물만 남아

국내 유일 광복군 군복으로 등록문화재 지정…옛 서울시청서 발견, 육군박물관에 기증 전시

서울 강북구 수유동 근현대사기념관 뒤편 북한산자락. 이곳에는 역사교과서에 등장하는 낯익은 인물들이 이웃해 잠들어 있다. 관할 지방자치단체인 강북구는 특히 그중에서도 몇몇 묘역을 연결해 길을 조성하고 ‘초대길’이라고 명명했다. 대한민국 근현대사에서 초대 직위를 지낸 분들의 묘역이 있어 붙인 이름이다. 그 말처럼 길을 따라가다 보면 초대 검사 이준, 초대 국회부의장 신익희, 초대 대법원장 김병로, 초대 부통령 이시영 선생 등의 묘소가 나온다. 그리고 초대 군인 광복군 합동묘소도 만날 수 있다. 일제강점기 시절 독립을 위해 산화한 한국광복군 17위를 모신 장소다. 글=이주형/사진=양동욱 기자

|

|

|

|

|

임시 안치된 독립운동가들 안장

국립4·19묘지에서 아카데미하우스로 쭉 올라오다 보면 북한산 둘레길 탐방안내센터를 볼 수 있다. 광복군 합동묘소는 여기에서 작은 다리를 건너 약수산장 갈림길에서 오른쪽으로 가면 된다. 안내센터에서 10분이 채 안 걸린다.

광복군 합동묘소는 1940년부터 1945년까지 중국 각 지역(능천, 태행산, 태원 등)에서 결혼도 하지 않은 20대 꽃다운 청춘에 일본군과 치열하게 싸우다 전사하거나 순국한 애국열사 17위(位)가 모셔진 장소다. 합동묘소는 광복 후 조계사 등에 임시 안치된 독립운동가들을 수유리에 안장하면서 만들어졌다. 1957년 작고한 한국광복군 총사령관 지청천 장군의 옛 수유리 묘소(1994년 국립서울현충원 이장) 아래에 1961년 조성된 뒤 1981년까지 안장이 이뤄졌다. 이어 1985년 국가보훈처(현 국가보훈부)에서 묘역을 단장했고, 2017년 강북구청에서 추모 조형물을 건립했다.

원래 이곳에는 광복군 19위가 잠들어 있었다. 2위가 줄어든 것은 이장 때문이다. 1945년 7월 중국 태원에서 순국한 김천성 애국열사가 1975년 8월 8일 국립서울현충원으로 이장했다. 1945년 5월 광복군 모집 및 정보공작 중 순국한 한성수 애국열사 또한 1991년 6월 19일 국립대전현충원으로 이장했다. 두 애국지사는 가족이 나타났기 때문에 이장이 가능했던 것으로 알려졌다.

남겨진 17위의 선열은 김유신(1991년 애국장), 김찬원(1991년 애국장), 백정현(1991년 애국장), 이해순(1991년 애국장), 현이평(1995년 애국장), 김순근(1990년 애족장), 김성률(1991년 애족장), 김운백(1991년 애족장), 문학준(1991년 애족장), 안일용(1991년 애족장), 전일묵(1991년 애족장), 정상섭(1991년 애족장), 한휘(2022년 애족장), 이도순(1990년 애족장), 이한기(1990년 애족장), 동방석(1990년 애족장), 조대균(1990년 애족장) 지사다.

시인 윤보영은 이들 애국지사 17위를 기리며 추모시를 썼다. 추모시는 묘소 앞 안내판에 적혀 있다.

그런데 현재 합동묘소에는 이들이 계시지 않는다. 유해를 모신 봉분은 사라졌다. 그 자리에는 광복군 합동묘소 터라는 안내석과 광복군 선열지묘라는 묘비, 그리고 광복군 전사상 등 일부 조형물만 자리를 지키고 있다. 지난해 제77주년 광복절을 앞두고 8월 11일부터 14일까지 이들 17위를 국립대전현충원으로 이장했기 때문이다.

왜 그랬을까? 당시 보훈처 관계자는 “광복 직후에는 선열들을 모실 국립묘지가 없었고, 당시는 광복군 선열들이 독립유공자가 아니었다. 1990년 이후 독립유공자 포상을 받았지만, 대부분의 선열이 20·30대에 순국해 후손이 없어 지난 77년간 국립묘지로 이장이 이뤄지지 않았다”고 배경을 설명했다. 이어 “합동이장은 조국 독립을 위해 목숨을 바친 후손 없는 광복군 선열들의 숭고함을 국민과 함께 기리고, 국가가 끝까지 책임지기 위해 직접 추진한 최초의 사례”라고 밝혔다.

이장에 앞서 국립서울현충원에서 열린 봉송식에 참석한 윤석열 대통령은 17위 무후(無後·자손이 없는) 애국선열들을 일일이 호명한 뒤 “조국 독립을 위해 희생하신 애국선열이라면 후손이 있든 없든 상관없이 국가가 끝까지 책임지겠다”고 천명했다.

비록 묘소 터만 남았지만 드문드문 찾아오는 이들은 있다. 우연히 합동묘소에서 마주친 주민 김병서 씨도 그중 한 명. 그는 “지금도 등산하다 이곳으로 내려올 때마다 들른다”며 “늦은 감은 있지만 현충원 이장은 매우 잘된 일”이라고 말했다.

이장된 광복군 선열 17위는 대전현충원 독립유공자 7묘역에 조성한 ‘수유리 한국광복군 합동묘소’에 개별 안장됐다. 참배단에는 17위의 이름과 공적, 수유리 한국광복군 묘비에 각인돼 있던 ‘비문’도 새겨져 선열들을 기리도록 했다. 아울러 17위가 안장되면서 대전현충원에서 영면 중인 광복군 선열은 360위가 됐다.

합동묘소를 보고 내려오던 길 한쪽에서 애국지사들의 흉상을 발견할 수 있었다. 초대길의 주인공 외에도 의암 손병희, 몽양 여운형, 단주 유림, 동암 서상일, 심산 김창숙, 성산 김도연 등 한 번쯤은 교과서에서 들어봤음 직한 이름들이다. 근현대사기념관에는 이들의 업적을 담은 자료가 전시돼 있다. 이들의 고귀한 넋이 자리한 묘지도 주위에 산재해 있다.

불볕더위다. 밖으로 나가는 것조차 곤욕이다. 하지만 다가오는 광복절을 맞아 이 땅에 자유·평화를 가져다준 애국지사들을 찾아보면 어떨까? 영원히 꺼지지 않는 뜨거운 열정으로 독립을 향해 꺾이지 않던 순국선열의 기상을 함께 느껴 보면서.

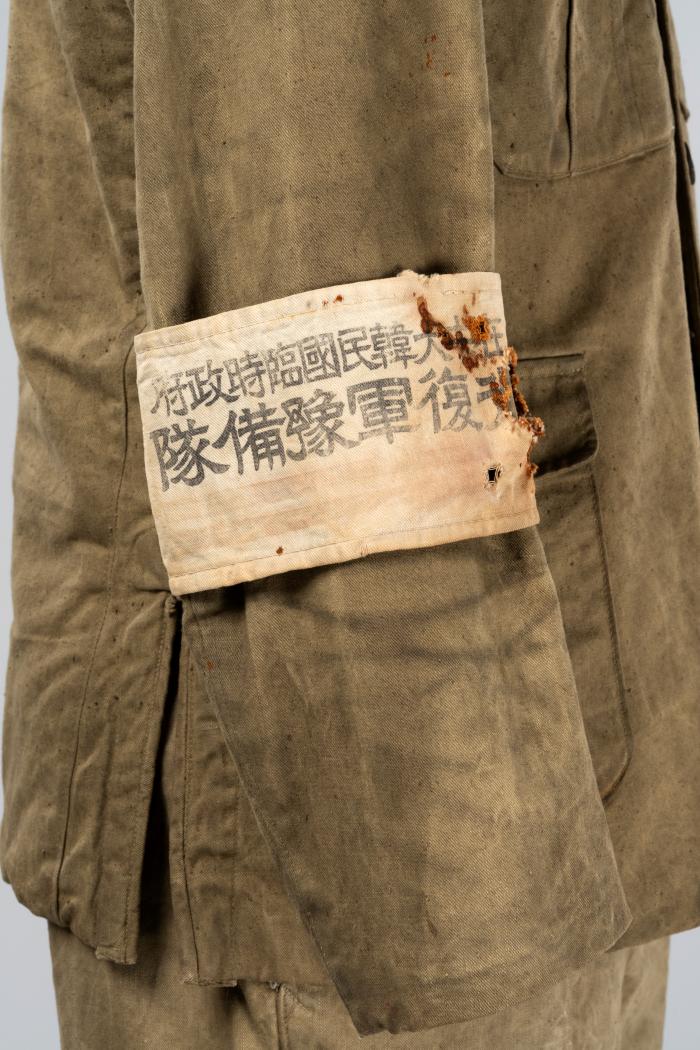

광복군 군복 1945년 제작된 듯

제76주년 광복절을 앞둔 2021년 8월 9일 시청 앞 서울도서관 외벽 게시판 ‘서울꿈새김판’에 한국광복군 군복 사진이 게시됐다. ‘비범한 역사를 만든 건 평범한 국민이었습니다. 대한민국의 미래도 국민이 만들어 갑니다’라는 글귀와 함께 우리나라에 단 한 벌 남은 광복군 군복이라는 설명이 달렸다. 군복은 대한민국에 유일하게 남아 있는 광복군 군복으로 국가등록문화재 제460호로 등록돼 있다.

당시 서울시는 서울도서관 건물에 군복 사진을 게시한다는 점이 매우 의미가 크다고 평가했다. 왜 그럴까? 사실 새김판에 광복군 군복이 등장한 것은 숨겨진 사연이 있다.

광복군 군복이 처음 발견된 곳이 바로 구(舊)서울시청(현 서울도서관)이었기 때문이다. 때는 1972년 1월 13일 시청 4층의 어느 금고였다. 그 안에는 광복군 군복·군모를 비롯해 광복군 관계 서류, 이순신 장군의 시를 붓으로 쓴 백범 김구 선생의 친필 족자 등 120여 점의 귀한 유물이 함께 있었다고 한다.

이러한 사연을 지닌 군복은 발견 이후 같은 해 육군사관학교에 기증돼 육군박물관에 전시돼 있다. 군복은 상·하의 한 벌이다. 상의는 길이 62㎝·앞뒤품 93㎝, 하의는 길이 94㎝·허리둘레 98㎝이다. 직물은 면직물로 상·하의 모두 같은 천을 사용했으며, 색상은 탁한 황갈색(카키색)이다.

상의에는 양쪽 가슴과 복부 좌우로 단추가 달린 총 4개의 포켓이 있고, 여밈 부분엔 외줄로 5개의 단추가 달려 있다. 왼쪽 소매에는 수장(袖章)이, 어깨에는 견장을 부착할 수 있는 부분이 있다. 칼라는 평평한 플랫칼라다. 하의의 여밈 부분엔 4개의 단추가 있다. 제작은 1945년 이뤄졌을 것으로 추정된다.

그 이유는 대한민국임시정부 군무부(軍務部)에서 ‘군인의 각종 표지(標識) 제정안’(1945년 1월 9일)과 ‘군인제복 양식(樣式) 제정안’(1945년 2월 19일)을 만들어 국무회의 의결을 거쳐 공포·시행한 것에 근거한다. 그 이전까지 광복군은 일정한 제복 없이 중국식 군복과 표지를 사용했었다. 복식 제식이 정해진 후에야 독자적으로 광복군 표지와 군복을 사용하거나 착용했다.

광복군 군복은 2010년 4월 1일과 5월 27일 문화재위원회 회의를 거쳐 6월 25일 등록문화재로 공식 지정됐다. 회의에서는 소장 경위와 명세(明細)가 분명하기에 등록할 만한 가치가 있다고 판단했다. 이에 따르면 1945년 2월 공포된 광복군의 복식은 정장(正裝)·전투장(戰鬪裝)·계급장(階級章)·휘장(徽章)으로 나눌 수 있다. 이 가운데 전투장은 전투모에 전투복을 입고, 군화를 착용하고, 무릎 아래 다리에는 각반(脚絆)을 착용했으며, 정장과 같이 가죽으로 된 어깨띠와 허리띠를 매었다고 한다.

광복군 군복에는 완장(腕章)도 부착돼 있다. 완장에는 ‘在中大韓民國臨時政府 光復軍 豫備隊(재중대한민국임시정부 광복군 예비대)’라는 글자가 인쇄돼 있다. 이 완장은 광복군 군복과는 다른 곳에서 입수된 것으로 알려져 왔지만, 후일 서울시청 금고에서 발견됐을 때 광복군 군복과 완장이 함께 있는 사진을 찾음으로써 광복군이 착용했던 완장으로 결론지었다.

반면 1990년 11월 10일 문화재 매매업자로부터 구입한 광복군의 방한복과 방한모는 광복군이 착용했을 것으로 추정된다. 그러나 군복처럼 확실하게 증빙할 수 있는 자료가 없는 상태여서 문화재로는 등록되지 못했다. 이 방한복·방한모도 광복군 군복과 함께 육군박물관에 전시돼 독립을 염원하며 의지를 불태웠던 우리 광복군의 역사를 알려 주고 있다.

시인 윤보영의 추모시

(김성률, 김순근, 김운백, 김유신, 김찬원, 동방석)

중국 각지에서 조국 독립을 위해

싸우다 돌아가신 독립군 이름입니다.

(문학준, 백정현, 안일용, 이도순, 이한기, 이해순)

한 분 한 분 이름을 부를 때마다

당당하게 대답했을 목소리가 들립니다.

(전일묵, 정상섭, 조대균, 한휘, 현이평)

싸우고 싸우다 독립을 보지 못하고

쓰러져 죽어가며 외쳤을 대한독립만세!

늦었지만 이제라도 우리 땅 대한민국 품으로 돌아와

함께 머물 수 있어 다행입니다.

당신의 뜻대로 열심히 살아왔고 앞으로도 부지런히 살아서

당신 희생이 헛되지 않도록 하겠습니다.

그 뜻을

기억하며 살겠습니다.

사랑하며 살겠습니다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?