세계적 명화 소재로 구두 광택제 홍보

상반신만 그린 원작 미완성으로 가정

신발 드러난 하반신 창작 기발한 발상

예술 작품 활용한 브랜드 이미지 제고

일회성 아닌 지속적 시도가 효과 높여

예술 작품을 광고에 활용하는 사례가 늘고 있다. 예술 작품을 활용하는 마케팅 활동을 ‘아트 마케팅’이라고도 하는데, 이는 올바른 표현이 아니다. 전문 학술용어인 ‘예술 주입(art infusion)’이나 원어 그대로인 아트 인퓨전이 맞다. 자주 쓰이는 ‘아트 컬래버레이션’은 예술 주입의 변형된 형태다. 예술 주입이란 간단히 말해 제품이나 브랜드에 예술적 요인을 추가하는 마케팅 활동을 일컫는 용어라고 할 수 있다.

광고회사 오길비(Ogilvy)의 시카고 지사 창작자들은 2017년에 피에르 오귀스트 르누아르, 요하네스 페르메이르, 빈센트 반 고흐, 레오나르도 다빈치, 앙리 마티스, 라파엘로, 폴 세잔, 렘브란트의 초상화를 키위(KIWI) 구두약 광고에 소환했다. 화가들의 초상화를 가져와 ‘초상화 완성(Portrait Completed)’이라는 캠페인을 전개했다. 이전 초상화들이 미완성 상태라는 주장일까? 구두 광택제를 알리고자 상반신만 그려진 초상화를 선정해 구두를 신은 모델의 하반신 그림을 새로 그려 위아래로 나란히 배치했다. 구두약 광고라면 당연히 구두를 보여줘야 하니까 그렇게 표현했다. 하찮아 보이는 구두약에 예술 주입을 시도하니 구두약이 예술 작품 반열에 오른 것 같다.

‘잔느의 초상’ 편에서는 피에르 르누아르가 1878년에 그린 초상을 차용해 구두 광택제 특성을 흥미롭게 알렸다. 위쪽 그림은 잔느라는 여성의 모습을 섬세하게 묘사한 원작 그대로다. 아래쪽 그림은 원작 분위기를 그대로 살려 새로 그린 그림이다. 발을 꼬고 앉아 있는 주인 곁에 누워 있는 고양이 모습이 평화로워 보인다. 발을 꼬고 있으니 구두가 더 돋보이는데, 구두 광택제를 알리기 위한 의도적인 설정이다.

|

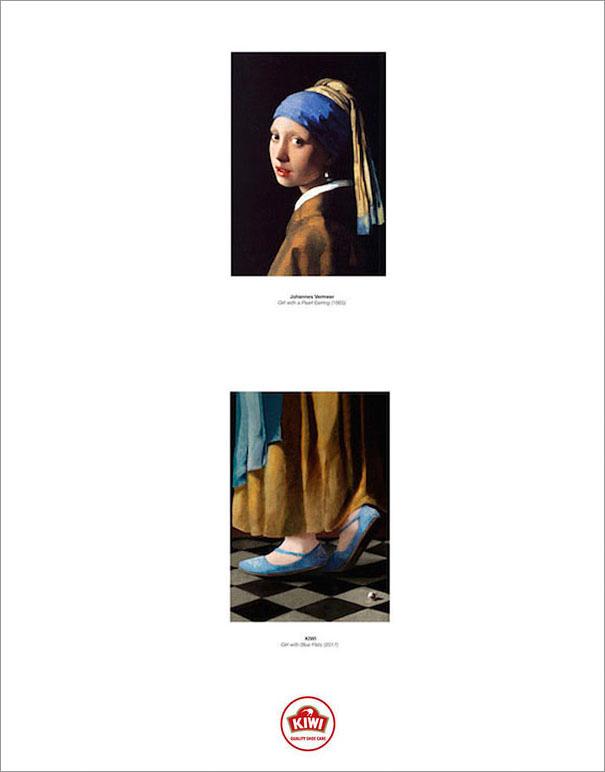

‘진주 귀걸이를 한 소녀’ 편은 네덜란드 화가 요하네스 페르메이르가 1665년에 그린 작품을 가져와서 완성한 광고다. 살짝 옆으로 쳐다보는 소녀의 모습이 인상적인 원작이 위쪽 그림이다. 새로 그린 아래쪽 그림에서도 원작 느낌을 그대로 느낄 수 있다. 소녀가 걷고 있는 순간을 그럴듯하게 그려냈다. 치마 색깔도 원래 그림에 맞췄다. 걷고 있으니 구두가 더 돋보이며, 마치 원작을 위아래로 잘라낸 것 같다.

|

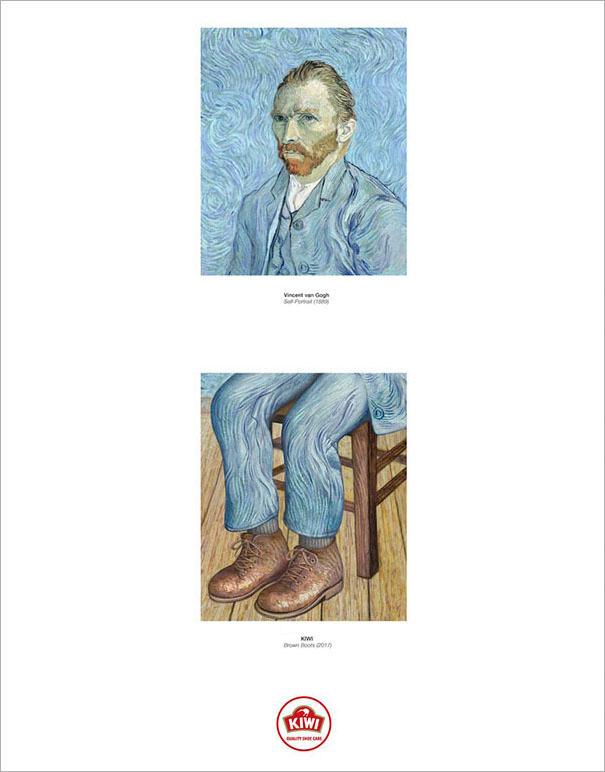

‘고흐의 자화상’ 편은 빈센트 반 고흐가 1887년에 그린 그림이 아이디어의 원천이다. 위쪽 그림은 우리에게 친숙한 고흐의 자화상이다. 원작에 맞춰 새로 그린 아래쪽 그림에서는 판매 메시지를 전했다. 의자에 앉은 고흐가 신고 있는 두툼한 구두는 윤이 번쩍거린다. 번쩍이는 느낌의 그림과도 잘 어울린다. 구두가 번쩍이고 있고 키위가 널리 알려진 브랜드이기 때문에, 구두 광택제의 특성을 굳이 설명할 필요는 없겠다.

|

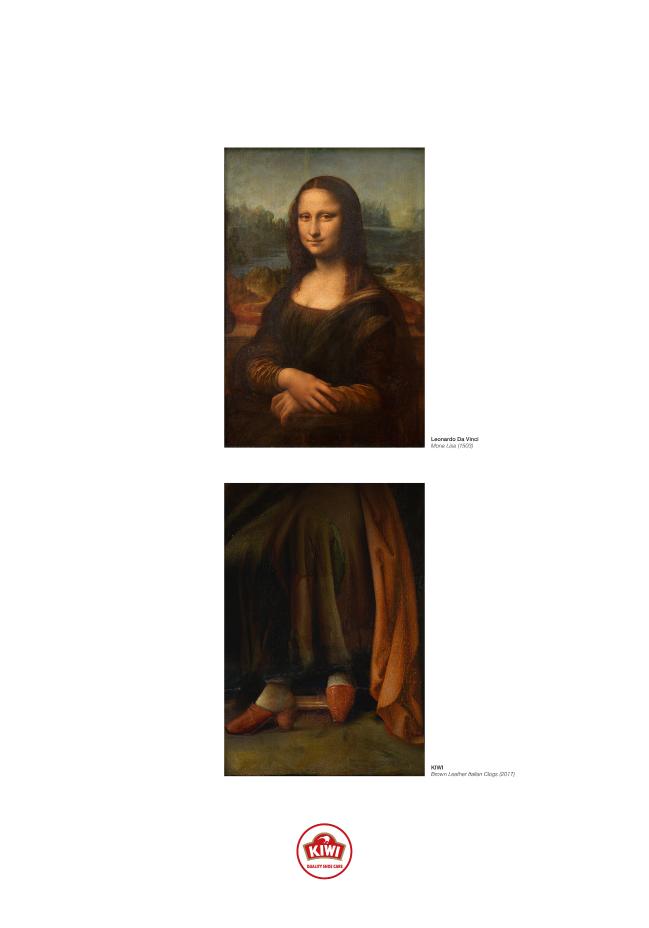

‘모나리자’ 편은 레오나르도 다빈치가 15세기 무렵에 그린 명화를 차용했다. 위쪽에는 우리가 잘 아는 모나리자 그림을 배치했다. 아래쪽 그림에서는 모나리자가 치마를 입고 걷는 장면을 그렸다. 치마를 치렁치렁 늘어지지 않게 짧게 그려 구두가 보이도록 했다. 구두 광택제를 알리기 위한 적절한 설정이었다. 치마 입은 모나리자 그림은 색다른 느낌을 준다. 원작의 느낌과도 잘 어울리지만 별도의 그림을 보는 것 같다.

|

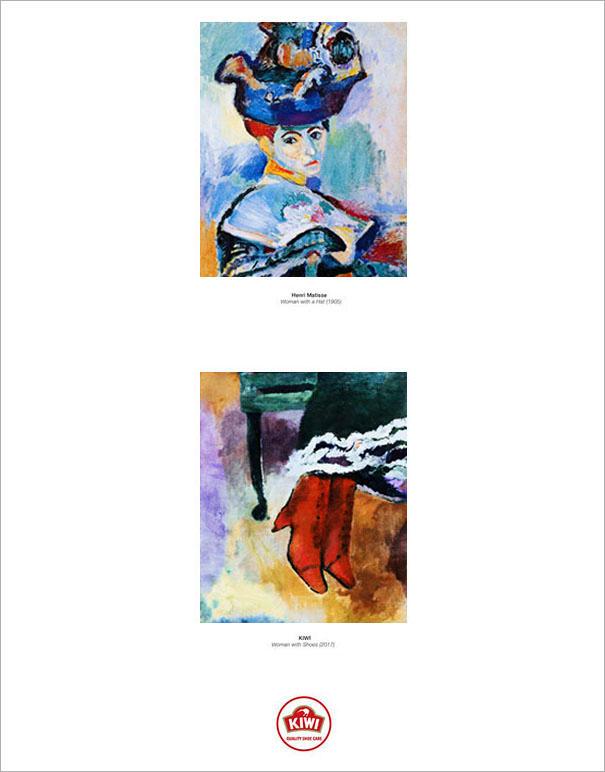

‘모자를 쓴 여인’ 편에서는 앙리 마티스가 1905년에 그린 초상화로 예술 주입을 시도했다. 위쪽에는 색을 독창적으로 사용해 색채 마법사로 불린 화가의 원작 그림을 배치했다. 아래쪽 그림에서도 화려한 색상의 옷과 구두를 원작에 맞게 그려냈다. 구두 광택제를 알려야 한다는 광고 목표에 충실해 화폭의 절반을 차지할 정도로 구두를 크게 그렸다. 뭔가 갈망하고 있는 원작 모델의 눈빛에 잘 어울리는 구두처럼 보인다.

‘라파엘로의 자화상’ 편은 라파엘로가 1506년에 그린 자화상에서 아이디어가 시작됐다. 위쪽에는 온화하고 청순한 용모와 부드러운 눈길이 인상적인 청년 라파엘로의 모습을 그린 원작 그림을 배치했다. 아래쪽 그림에서는 하얀 구두를 원작에 알맞게 그려냈다. 신발을 부각하려고 긴 바지를 입지 않은 상태를 그렸다. 요절한 천재 화가의 눈빛이 고독해 보이는데, 아래쪽 그림에서도 하얀 구두 외에는 허전해 보인다.

이 캠페인에서는 하찮아 보이는 구두약 자체를 설명하지 않고 명화를 광고 전면에 배치함으로써 제품에 명화의 매력을 주입시켰다. 우리가 상반신 모습으로만 기억하는 초상화에 연계해 하반신 모습이 담긴 그림을 새로 그리니, 놀라운 광고가 탄생했다. 이 지점에 이르러 명화 속 인물들이 더러운 신발을 신고 있었기에 당시 화가들이 모델의 상반신만 그리지 않았을까 하는 상상을 해볼 수도 있을 것 같다. 키위 광고에서는 구두에 예술(명화)을 주입해 감동적인 이야기를 엮어냈다. 위쪽 그림과 아래쪽 그림이 만나는 순간 광고 메시지가 저절로 전해진다.

‘초상화 완성’이라는 캠페인 주제처럼 명화의 위쪽 그림이 아래쪽 그림과 조화롭게 만나자 명화의 권위가 사소한 사물(구두와 구두약)에 투영되고 있다. 처음에는 인쇄 광고로만 제작됐지만, 나중에는 박물관의 앱과 연결해 증강현실(AR) 기술을 통해 사람들이 그림을 직접 체험하는 방향으로 발전했다. 그리고 오디오 투어 서비스를 제공하기도 했다. 이 캠페인은 창작 솜씨를 인정받아 2017년 칸 라이언즈에서 금상과 동상을 수상했다.

우리나라의 기업에서도 예술 주입을 시도하는 사례가 늘고 있다. 루벤스, 르누아르, 다빈치, 보티첼리, 라파엘로, 마그리트, 앵그르, 클림트, 고흐, 고갱, 밀레, 고야 등의 그림을 활용해 브랜드 가치를 높이는 효과를 얻었다. 기업에서 문화예술 주입을 시도하는 것은 바람직하지만, 일회성 시도로 끝나버리는 현상은 아쉽다. 예술가의 걸작이 하루아침에 완성되지 않듯이 브랜드에 대한 예술 주입 효과도 단기간에 나타나지 않는다. 예술은 길다고 했다. 예술 주입도 길게 보고 시도해야 한다.

필자 김병희는 서울대를 졸업하고 한양대에서 광고학 박사 학위를 취득했다. 한국PR학회장, 한국광고학회장을 역임했다. 현재 서원대 광고홍보학과 교수로 재직 중이다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?