[KIDA논단] 미국의 신형 3종 저위력 핵무기의 기술적·전략적 특성과 향후 전망

김한나

미국의 신형 3종 저위력 핵무기의 기술적·전략적 특성과 향후 전망

『국방논단』 1864호(한국국방연구원 발행)

조비연 bjo87@kida.re.kr

한국국방연구원 안보전략연구센터

본고는 미국이 트럼프 행정부부터 ‘사용가능한’ 핵 능력으로 개발해온 신형 3종 저위력(lowyield) 핵무기의 개발 현황을 정리하고 새로운 핵전력으로써 갖는 기술적 특성과 전략적 함의를 분석, 바이든 행정부에서의 저위력 핵전략 동향을 조명하고자 하였다.

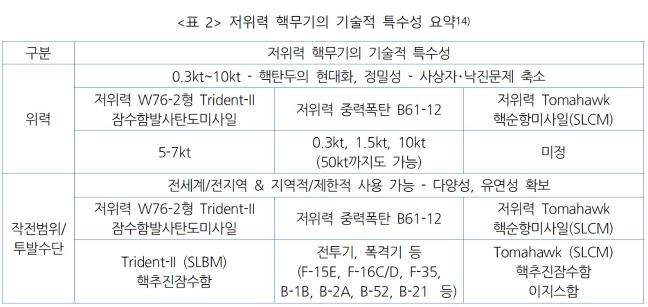

저위력 핵무기는 크게 두 가지의 기술적 특성을 갖고 있다. 첫째, 투발수단의 다양화이다. 전략핵무기에 사용되는 전략폭격기와 핵 잠수함, 전술핵무기에 사용되는 중단거리 미사일과 전투기/전폭기가 투발수단으로 활용되어 전략핵·전술핵 구분의 작전 범위와 사거리의 한계를 극복할 수 있다. 둘째, 현대화와 정밀성을 바탕으로 오차 범위와 낙진문제가 개선되어 핵사용이 사실상 금기(nuclear taboo)시되며 약화되었던 핵을 기반으로 한 억제전략의 신뢰성을 보완할 수 있다.

향후 핵 위기와 같은 높은 군사적 긴장 상태에서 적의 도발에 대한 새로운 억제의 수단으로써 전략적 함의가 있으며, 최근 5월 공개된 회계연도 2022년 국방예산안을 고려할 때, 향후 바이든 행정부에서의 추가 생산 및 활용 가능성을 배제할 수 없다.

|

미국은 트럼프 행정부 시기 발표된 『2018년 핵태세검토보고서(NPR)』에서 선언한 바와 같이, ‘사용가능’ 하고 ‘유연한’ 핵 능력으로 신형 3종 저위력(low-yield) 핵무기를 개발해왔다. 미국이 2019년부터 실전 배치를 시작하고 2021년 바이든 행정부가 새롭게 출범한 시점에서, 저위력 핵무기에 대한 종합적인 재평가와 전망이 유의미할 것으로 판단된다.

따라서, 본고는 지금까지 개발된 미국의 신형 저위력 핵무기의 개발 추이를 추적하고, 기존의 전략·전술핵무기와 갖는 기술적·전략적 차이점을 식별하고자 하였다. 또한, 2021년 5월 말 공개된 미국의 회계연도 2022년 국방예산안을 중점으로 향후 바이든 행정부의 저위력 핵전략 동향을 파악하고 시사점을 도출하고자 하였다.

|

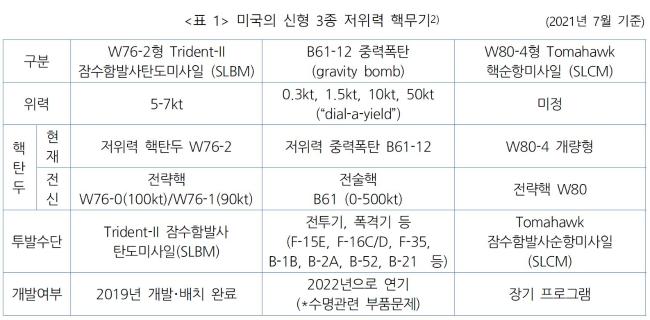

먼저, 미국이 개발에 나선 신형 3종 저위력 핵무기를 개괄하면 <표 1>과 같다.

|

첫째, 신형 저위력 핵탄두 W76-2를 탑재한 트라이던트(Trident)-II 잠수함발사탄도미사일(SLBM)이다. W76-2는 약 5~7kt의 위력을 가진 저위력 핵탄두로, 그 전신은 미국이 1978년 개발한 전략핵 W76-0(100kt 고위력 핵탄두)과 2008년 W76-0을 다시 90kt로 감소시킨 W76-1이다. 2018년 W76-1을 다시 5~7kt까지 줄이면서 W76-2로 명명되었다.

투발수단으로는 미국의 전략핵탄두의 투발수단인 Trident-II SLBM을 활용하고 있다. 기존 Trident-II에 탑재된 고위력 핵탄두(100kt급 W76, W76-1, 또는 475kt의 W88)를 W76-2로 교체하여 운용하는 원리이다. 이미 2019년 말부터 대서양에서 운용되는 오하이오급 전략핵잠수함인 USS 테네시함(SSBN-734)에 탑재되어 실전 배치되었다.

둘째, 일명 ‘핵벙커버스터’라고 불리는 저위력 중력폭탄(gravity bomb) B61-12이다. 전투기와 폭격기에서 투하되어 최대 지하 100m에 있는 목표물을 타격할 수 있도록 고안되었으며, 위력은 최소 0.3kt부터 1.5kt, 10kt에서 최대 50kt까지도 위력이 가능하다. 과거 0.3kt에서 500kt까지 위력을 조정할 수 있는 전술핵폭탄 B61이 전신이다.

현재까지 F-16 전투기(2017년 4월)와 F-15E 전투기(2020년 6월)에서의 투하실험이 성공적으로 완료되었고, 2020년 11월 23일에는 F-35A 전투기에 탑재하여 진행한 첫 투하실험이 이루어졌다. 2020년 개발이 거의 완료되었으나, 사용된 상용 커패시터(capacitor) 부품이 안전성과 수명을 위하여 군용으로 개발·교체되어야 한다고 판단, 현재 2022년까지 생산이 연기된 상황이다.

셋째, 퇴역한 토마호크(Tomahawk) 순항미사일을 재건하여 그 위에 저위력 핵탄두를 탑재하는 핵순항미사일(SLCM)이다. 2021년 5월 공개된 회계연도 2022년 국방예산안에 따르면, 신형 핵순항미사일로 개발 중인 장거리 원격무기(LRSO: Long-range Standoff)의 핵탄두로 개발되고 있는 W80-4의 개량형이 사용될 예정이며, 향후 7년에서 10년 이후 배치가 가능할 것으로 전망되는 장기프로그램이다.

저위력 핵무기의 기술적 특성

|

이러한 저위력 핵무기의 기술적 특성은 기존의 전략핵과 전술핵무기와의 비교를 통해 조명해볼 수 있다. 예컨대 전략핵무기(strategic nuclear weapons)는 수백에서 수천kt의 고위력 핵탄두를 장거리 투발수단인 대륙간탄도미사일(ICBM), SLBM, 전략폭격기 등에 탑재한 것을 지칭한다. 반면 전술핵무기는 수십 kt 내외 위력의 핵탄두를 순항미사일, 어뢰, 야포, 중력폭탄과 같은 단거리의 투발수단으로 활용한 핵무기를 지칭한다. 미국의 신형 3종 저위력 핵무기를 이 두 개의 범주에 놓고 보면, 아래와 같은 두 가지 기술적 특성을 갖고 있다.

기술적 특성 1: 투발수단의 다양화

가장 먼저, 저위력 핵무기가 갖고 있는 기술적 특성은 투발수단의 ‘다양화’이다. 저위력 핵탄두 W76-2가 탑재된 Trident-II SLBM은 그 위력이 5~7kt로 제한되어 전술핵무기와 중첩되어 보이나, 투발수단으로 핵잠수함에 탑재된 Trident-II를 사용하면서 작전 범위가 전역으로 확장되었다. 2019년 말부터 대서양에 배치된 USS 테네시함이 이 저위력 핵무기를 싣고 ‘전략핵 억제 작전(strategic nuclear deterrence operation)’을 수행하고 복귀한 것처럼, 기존의 전술핵의 범주만으로는 구분할 수 없다.

저위력 중력폭탄 B61-12도 장거리 전략폭격기뿐만 아니라 F-15, F-16, F-35 전투기에도 탑재가 가능하여 작전에 따라 다양하게 조정될 수 있으며, 최근에는 극초음속 미사일 개발에 대한 논의와 맞물려 W76-2와 같은 저위력 핵탄두를 탑재하는 방안도 제시되고 있다. 저위력 핵무기는 투발수단의 다양화를 통해 유사시 다양한 위력의 핵탄두를 필요한 지역과 전장에 신속히 투입될 수 있다.

기술적 특성 2: 현대화·정밀성

저위력 핵무기의 또 다른 기술적 특수성은 현대화와 정밀성이다. 저위력 핵무기는 핵전력의 현대화 프로그램의 일환으로 개발되면서 단순히 위력을 작게 개량하는 것뿐만이 아니라 정밀성을 높이고 그동안 실질적인 핵 사용을 제한해왔던 대규모 살상, 낙진과 같은 인명피해에 따르는 안전문제를 해소하고자 하였다.

미국 국방부의 시뮬레이션 프로그램 ‘위험 예측 및 평가(HPAC: Hazard Prediction and Assessment Capability)’를 활용한 연구에 따르면, 저위력 핵무기를 사용하여 중국군의 모든 ICBM 사일로를 타격할 경우 최대 700명의 사상자가 발생할 것으로 예측된다. 반면, 전략핵무기를 사용할 경우 최대 300만~400만 명의 사상자가 발생한다고 전망한다. 또한, 북한 내 다섯 곳의 목표물을 파괴하기 위하여 B61-12을 투하할 경우 100명 미만의 사상자가 발생하는 반면, W88 전략핵탄두(475kt)가 탑재된 Trident-II는 남북한에서 200만~300만 명의 사상자가 발생할 것으로 예측하였다.

또한, 미국은 9.11 이후 지하 깊숙이 은닉된 시설을 신속하게 파괴하는 군사기술을 고민해왔다. 여기에서 B61-12 저위력 핵벙커버스터는 전투기나 전폭기에서 투하된 이후 지하 깊숙한 곳에서 폭발하여 그 아래의 시설물을 함몰하여 파괴할 수 있는 ‘어스 페네트레이터(Earth Penetrator)’의 역할을 할 수 있다.

정밀성을 기반으로 지하에서 폭발을 유도함으로써 핵 사용에 따르는 낙진문제를 해소할 수 있고, 이는 보다 사용가능한 핵옵션을 제공할 수 있다. 물론, 이미 다양한 고위력 재래식 폭탄을 사용하는 어스 페네트레이터가 있지만 B61-12와 같은 저위력 핵무기는 훨씬 가벼운 중량으로 파괴력을 제공할 수 있고, 이에 따라 투발수단도 훨씬 다양해질 수 있다는 장점이 있다.

나아가 B61-12는 전신인 전술핵폭탄 B61의 낙하 기술을 개선한 것이다. B61은 낙하산이 펴져서 하강하는 동안 전투기가 투하지역을 피하도록 고안된 반면, B61-12는 꼬리 날개를 새로 장착하여 목표지점까지 날아갈 수 있도록 보완되었다. 또한, 내부에 GPS를 장착하여 정밀폭격이 가능한 핵유도폭탄(nuclear-guided bomb)이다. W76-2의 타격 오차 범위도 90m 이하로 알려져 있으며 슈퍼신관을 사용하여 B61-12와 같은 ‘핵 벙커버스터’로의 사용도 가능해졌다는 평가다.

이상의 논의를 토대로 미국의 신형 3종 저위력 핵무기는 최소 0.3kt까지의 위력과 정밀성을 기반으로 한 다양성, 전략적·전술적 작전이 가능한 첨단 핵전력이다(<표 2>).

|

나아가, 이러한 신형 3종 저위력 핵무기의 가장 중요한 전략적 함의는 ‘제한된 핵사용’을 기술적으로 현실화하였다는 부분이다. 핵 사용을 사실상 금기(nuclear taboo)시켰던 확전의 위협, 낙진문제, 대량살상과 같은 정치·군사·도덕적 요인들이 해소된 것은 아니지만, 보다 ‘사용가능한’ 핵전력을 통해 상징적인 억제력을 발휘할 수 있다.

구체적으로, 억제란 ‘공격으로 인한 이익보다 보복으로 인한 피해가 클 것이라는 위협으로 상대방의 공격을 방지’하는 것이다. 상대방의 공격을 유사시 즉시 무력화할 수 있음을 인지시켜 공격을 방지하는 거부적 억제(deterrence by denial) 또는, 공격시 2차 보복으로 인하여 얻을 수 있는 이익보다 훨씬 심각한 피해를 입을 수 있다는 응징(보복)적 억제(deterrence by punishment/retaliation)가 가능하다.

이런 배경에서, 억제력의 효과/신뢰성을 제고하는 데 핵심은 바로 즉응력과 사용가능성을 갖추는 것이다. 적의 위협을 실시간으로 탐지·식별하고 유사시 신속 대응할 수 있는 타격 능력을 확보, 도발시 이러한 능력이 즉시 사용될 것이라는 의지가 전달되어야 한다. 하지만 그동안 기존의 핵무기는 확전 가능성, 대량살상, 낙진과 같은 오염문제로 유사시 ‘사용가능성’에 대한 의문이 제기되어 왔다. 핵 위기와 같은 고강도 군사위협에서 핵 사용은 오히려 ‘최후의 보루/수단’으로 인식되며, 사실상 핵을 기반으로 한 억제력의 신뢰성은 약화되었다.

그러나 신형 3종 저위력 핵무기는 대량살상이 동반되는 기존 핵전력과 달리 발전된 정밀성과 제한된 위력으로 보다 ‘사용가능한’ 새로운 ‘능력(capability)’으로써, 적국의 도발에 대한 핵 보복의 의지 및 가능성을 ‘전달(communication)’할 수 있게 되었고, 궁극적으로 상대방이 공격을 통해 얻을 수 있는 이익보다 손해가 클 수 있다는 것을 재인식시킴으로써 ‘신뢰성(credibility)’ 있는 억제력을 구축하는 수단으로 활용될 수 있다. 특히, 제한된 파괴력이지만 낙진이나 대규모 살상 없이 ‘사용가능한’ 저위력 핵무기는 유사시 적의 수뇌부에 대한 참수작전과 외과적 수술(surgical strike)을 가능케 함으로써 적의 사전공격의 심리적·군사적 비용을 높이는데 기여할 수 있다.

억제의 새로운 기술적·전략적 함의를 내재한 신형 3종 저위력 핵무기는 비확산과 핵 축소론을 견지해온 민주당 바이든 대통령이 당선되면서 향후 중단 또는 변경이 불가피할 것으로 전망되어 왔다. 특히 2021년 3월 3일 바이든 행정부가 취임 이후 처음 공개한 ‘잠정 국가안보전략지침(Interim National Security Strategic Guidance)’에서 ‘핵무기가 국가안보전략에서 차지하는 역할을 줄이겠다(We will take steps to reduce the role of nuclear weapons in our national security strategy)’고 선언하면서, 저위력 핵무기 프로그램은 대부분 폐지 또는 축소가 예상되었다.

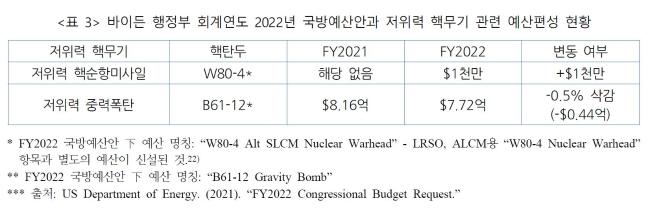

그러나 2021년 5월 국방부가 의회에 제출한 회계연도 2022년 국방예산안을 보면 저위력 핵무기 관련 예산 항목들이 상당 부분 유지된 것으로 나타난다(<표 3>).

구체적으로, 2030년 개발을 목표로 한 W80-4형 저위력 핵순항미사일의 경우, 전년도 대비 약 1천만 달러, 약 113억 원의 예산이 책정되었다. 물론, 토마호크 한 대가 16억 원 정도이고, W80-4 핵탄두의 전체 개발 비용의 경우 약 112억 달러, 약 11조 원의 규모인 것을 고려하면 작은 규모의 예산이다. 하지만 민주당 의원들이 저위력 핵순항미사일의 생산, 배치, 연구개발을 금지하는 법안을 제출하였고, 트럼프 시기 사실상 본격적인 예산 투입이 이뤄진 바가 없어서 ‘우선 폐지 대상’으로 거론되어온 것을 고려하면, 이번 예산 편성은 상징적인 의미가 있다.

|

한편, 수명 부품 관련 문제로 지연되고 있는 핵벙커버스터 B61-12 저위력 중력폭탄의 경우 전년도 대비 약 0.5% 삭감이 예상된다. 하지만 B61-12의 경우 트럼프 시기 개발이 거의 완료되었다는 점, 남아있는 커패시터 부품의 교체가 약 6억~7억 달러의 비용이 소요된다는 점에서, 2022년 책정된 7.72억 달러는 그 비용을 넉넉히 상회한다고 볼 수 있다. 이를 비추어볼 때, B61-12 저위력중력폭탄도 마찬가지로 바이든 행정부에서 지속 개발 및 생산 가능성을 완전히 배제할 수 없다.

이러한 예산안을 토대로 향후 바이든 행정부의 핵전략 동향 및 시사점을 유추해보면 다음과 같다.

첫째, 바이든 행정부의 핵전략 기조는 트럼프 행정부와 연속성을 띠며, 강대국 경쟁에서 핵전력의 ‘필요불가결성’을 내재하고 있다는 점이다. 트럼프 행정부가 저위력 핵무기를 포함한 핵전력을 확장(현대화)한 배경에는 2010년대 러시아가 전술핵사용을 위협하며 크림반도를 무력으로 병합하고, 북한 및 이란과 같은 새로운 핵보유국이 등장, 즉 억제의 실패 사례들을 경험하는 동시에 중국과의 전략경쟁이 심화되면서 ‘핵을 기반으로 한’ 억제의 필요성을 인지했기 때문이다.

따라서 트럼프 행정부는 2018년 핵태세검토보고서 발간 이후 차세대 ICBM(GBSD: Ground Based Strategic Deterrent)을 개발하여 노후화된 전략핵전력을 교체하고 신형 저위력 핵무기를 개발하여 낙후된 전술핵무기를 교체하여 약화된 억제력-확장억제력의 신뢰성을 보완하고자 하였다.

이에 비추어볼 때, 바이든 행정부하 공개된 국방예산안은 저위력 핵무기 관련 프로그램도 대부분 유지하고 있으며, 전략핵무기와 관련한 차세대 ICBM 개발사업에서도 오히려 트럼프 시기 FY2021 집행된 14.5 억 달러 대비 약 11.5억 달러, 약 1.8배가 증액된 26억 달러가 편성되었다. 핵실험 및 시설 관련 예산도 전년도(FY2021: 14억 달러) 대비 2%, 3억 달러가 증액된 17억 달러로 편성되었다. 코로나19 등 국방예산의 삭감 압박 속에서 핵무기 부분을 축소하는 것이 아니라 유지 또는 증액되었다는 점에서, 전망과 달리 바이든 행정부도 트럼프 행정부의 공세적 핵전략 기조를 상당 부분 유지할 것으로 전망되는 대목이다.

물론 올해 가을 이후 발간될 것으로 전망되는 바이든 행정부의 핵태세검토보고서 그리고 상하원에서 국방예산안을 승인하는 과정에서 수정사항은 있겠지만, 바이든 행정부는 출범 이후 2021년 2월부터 핵 현대화 프로그램을 비롯한 주요 국방예산 및 계획을 본격적으로 재검토(review)할 것을 지시한 바 있다. 따라서, 재검토가 이미 시작된 이후 국방부 및 에너지부가 제출한 2022 예산안이라는 점을 감안하면 향후 바이든 행정부의 동향을 평가하는데 유의미한 자료라고 판단된다.

둘째, 이러한 바이든 행정부의 동향은 긴장 고조라는 수단을 통해 새로운 군비통제 조약을 구현하려는 전략적 판단을 하고 있는 것으로 볼 수 있다. 냉전기 전략무기감축협정(START)이 체결된 배경에는 러시아와 미국 양측이 서로에 대한 확증파괴에 대한 두려움이 가장 중요하게 작용하였던 것처럼, 중거리 핵전력조약이 파기된 상황, 중국도 핵전력 현대화에 경주하고 있는 상황을 고려, 러시아의 ‘escalate-to-deescalate’와 유사한 공세전략으로 강대국 간 협상 및 상호타협을 도모할 가능성이 있다.

셋째, 한반도 및 아시아 지역은 1990년대 전술핵 철수 이후 미국의 전술핵이 배치되지 않은 지역이다. 2018년 핵태세검토보고서에서 ‘지역적 공격(regional aggression)’에 대한 ‘신뢰성 있는 억제(credible deterrence)’의 수단으로 ‘유연한(flexible)’ 핵옵션을 적시하였다는 점에서, 향후 중국 및 북한의 핵·미사일 위협 고조 시 한반도의 안보 상황과도 무관하지 않다는 점에 유의할 필요가 있다.

※ 본 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 한국국방연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?