참전국 지위 획득 위해 英·美와 다양한 연합작전

<45> 한국광복군의 군사 활동

재미동포 지원 광복군 총사령부 출범

한인청년 대상으로 적극적 모병 활동

1945년 1000여 명으로 대폭 늘어나

국내외 동포·국제 사회에 선전 활동

英과 임팔·미얀마 등서 함께 싸워

美 전략첩보국과 독수리작전 추진

|

한국광복군의 주된 활동은 병력 모집과 교육훈련·선전활동, 그리고 연합국 지원과 공동작전 수행이었다. 당초 중국 정부는 자국에 대한민국 임시정부의 국군으로 한국광복군을 창설하는 것을 인정하지 않고 주저하고 있었다. 그러자 임시정부는 재미동포의 재정지원으로 총사령부를 독자적으로 출범시켰다.

하지만 병력 없는 군대란 허울뿐으로 무기력하기 이를 데 없는 것이었다. 광복군 창설을 계획하면서 임시정부가 1939년 11월 서안으로 군사특파단을 파견해 화북일대의 한인청년들을 대상으로 선전 및 모병활동에 나선 이유도 여기에 있었다.

광복군은 총사령부를 창설한 뒤 시급하게 초모(招募)활동, 즉 병력 모집에 나섰다. 그 대상은 만주지역 한인청년을 비롯해 중국 관내 일본군 점령지역에 이주해 있는 한인청년들이었다. 그리고 일본군으로 끌려 나온 한인장병들을 유인 포섭하는 것이었다. 광복군 창설 이전부터 초모활동은 일본군 점령지역인 화북지역에서 이루어지고 있었다. 무정부주의 계열의 한국청년전지공작대도 서안(西安)을 거점으로 초모활동을 벌여 1940년 말 100여 명의 대원을 확보했다. 바로 이 병력이 광복군에 편입해 제5지대가 되었다가 나중에 제2지대 주력이 된 것이다.

광복군 창설 이후 초모활동은 더욱 체계적으로 전개됐다. 병력 모집을 위한 기구로 군무부 산하에 징모처 5개를 두고, 제1분처는 산서성 대동(大同), 제2분처는 수원성 포두(包頭), 제3분처는 강서성 상요(上饒), 제5분처는 섬서성 서안, 제6분처는 안휘성 부양(阜陽)에 설치했다. 초모활동은 일종의 비밀 지하공작으로 진행됐다. 공작대원들이 일본군 점령지역에 들어가 거점을 마련하고, 이를 기반으로 그곳에 이주해 있는 한인청년들을 포섭해 광복군 활동지역으로 데리고 나오는 것이었다.

이 과정에서 밀정들의 촉수에 걸려 거점이 탄로 나거나 공작대원들이 일본군에 체포돼 희생되는 경우도 적지 않았다. 하지만 이것이 병력을 모집할 수 있는 유일한 방법으로 성과도 컸다. 이 밖에 일본군으로 끌려 나왔던 한인장병들이 탈출해 악전고투 끝에 광복군을 찾아오고, 중국군에 투항하거나 포로가 된 한인장병을 인수해 광복군으로 편입시킨 경우도 많았다. 조선의용대가 광복군 제1지대로 편입된 후에는 호북성 노하구(老河口)와 절강성 금화(金華)에도 각각 구대를 두고 대원 모집활동을 벌였다.

중국 관내 한인청년들에 대한 초모활동은 성과가 매우 컸다. 1944년에는 학병으로 중국 전선에 끌려온 한인청년 수십 명이 광복군 진영으로 탈출했고, 1945년에는 수백 명의 한인청년이 광복군 대열에 합류했다. 그 결과 당초 100여 명으로 출범한 광복군은 1945년 8월 1000여 명으로 확대되기에 이르렀다.

광복군은 이렇게 모집한 병력들을 중국군의 지원으로 교육 훈련해 초급 간부로 양성했다. 한국청년훈련반(한청반)과 한국광복군훈련반(한광반)을 설치 운영한 것이다. 한청반은 서안에 주둔한 광복군 제2지대와 징모 제5분처가 운영했는데, 중국군 제34집단군 내 중앙전시간부훈련단과 중앙군관학교 제7분교에서 교육 훈련을 받았다. 1945년까지 100명 이상의 대원을 교육 훈련했고, 졸업 후 대개 광복군 제2지대원이 됐다.

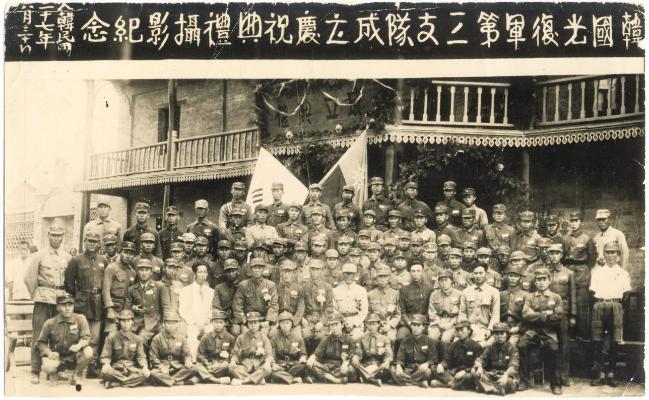

한광반은 부양에서 활동하는 광복군 징모 제6분처가 운영했는데, 임천에 있는 중국 중앙육군군관학교 제10분교에서 교육 훈련을 받았다. 1944년부터 초모공작의 성과가 나타나 일본군을 탈출한 학병들이 지하 공작대원이나 중국군의 협조와 안내로 부양에 집결했다. 이들의 숫자는 1944년 9월 기간요원을 포함해 70여 명으로 한광반에서 교육 훈련을 받았다. 졸업 후 이들은 모두 광복군에 편입됐는데, 졸업생 중 36명은 중경에 있는 총사령부로 갈 것을 지망했다. 그리하여 일부 기간요원을 포함한 53명의 대원들이 1944년 11월 중경을 향해 떠났다. 이들은 1945년 1월 중경에 도착한 뒤 총사령부와 임시정부 경위대, 그리고 서안에 있는 제2지대로 각각 배속됐다. 부양에 잔류한 12명의 한광반 졸업생은 제3지대 창설의 주역이 됐다.

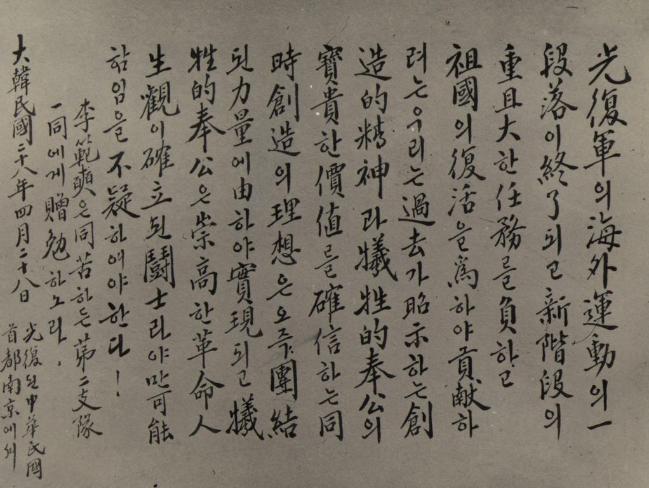

광복군은 국내외 동포들의 대일항전 참여와 지원을 촉구하고, 또 국제사회의 호응과 협조를 이끌어 내기 위한 목적으로 선전활동을 전개했다. 선전활동은 총사령부 정훈처의 선전과가 맡았다. 중경의 국제방송국을 이용한 선전활동, 격문이나 전단지 살포, 표어 부착, 연극이나 음악 공연 등 여러 가지 방법이 동원됐다. 1941년 2월부터는 국한문본과 중국어본으로 기관지 ‘광복(光復)’을 발행해 한·중 연대투쟁을 강조하며 항일의식을 고취했다. 이와 함께 중국 전선에 나와 있는 일본군의 사기저하를 목적으로 대적 선전활동을 벌였다. 그 방법으로는 반전(反戰)사상을 유포하고, 일본군의 만행을 폭로하며 패전 사실을 널리 알리는 것 등이었다.

광복군은 일본군에 소속된 한인병사들에 대한 포섭 공작과 함께 적군에 대한 정보수집과 교란활동, 포로 심문 등으로 중국군을 도왔다. 특히 연합군과 공동작전을 전개했다. 영국군의 요청으로 광복군 인면전구공작대(印緬戰區工作隊)를 조직해 파견한 것이다. 1943년 8월 인도에 도착한 이들은 영국군으로부터 일정한 교육을 받은 후 영국군에 배속됐다. 특히 1944년 3월 영국군과 일본군이 대접전을 벌였던 임팔(Impal)전투를 비롯해 1945년 일본군이 완전히 패퇴할 때까지 미얀마 각지에서 2년여 동안 영국군을 도와 공동작전을 벌였다. 미국 전략첩보국 (OSS)과도 독수리작전(The Eagle Project)이란 이름으로 공동작전을 추진했다.

결국 임시정부는 제2차 세계대전 중 태평양전쟁과 대동아전쟁에서 연합군의 일원으로 참전해 대일전쟁을 전개함으로써, 전후에 교전단체와 참전국의 지위를 획득한다는 전략을 끊임없이 추구한 것이다.

<김용달 한국독립운동사연구소장>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?