[임정 100년] 카이로선언 '한국독립' 국제적 보장

국방일보-독립기념관 공동기획 <44> 대한민국 임시정부와 카이로선언

카이로선언(The Cairo Declaration)은 독립운동의 역사에서 이룬 최고의 외교 성과이다. 길게는 3.1독립운동 이래 줄기차게 전개한 독립투쟁과 집요한 국제 외교활동의 결실이지만, 가깝게는 중경 시기 대한민국 임시정부가 이룬 외교활동의 승리였다. 김구 주석과 외교부장 조소앙이 앞장선 임시정부의 대중국 외교의 성과이자, 다른 한편으로는 주미외교위원부를 중심으로 하는 재미 동포사회의 외곽 때리기가 빛을 본 것이다.

|

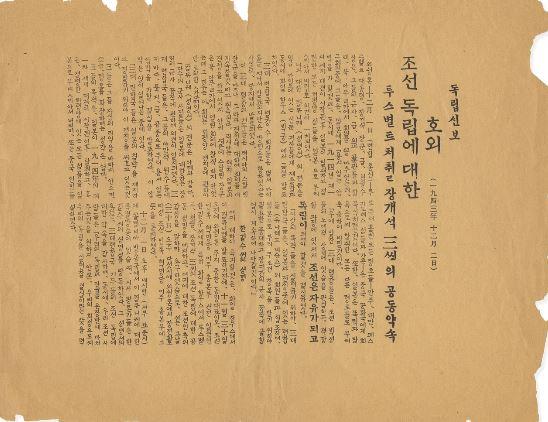

1943년 12월 1일 미국과 영국과 중국 등 연합국은 이집트 카이로에서 3국회담의 결과를 성명으로 발표했다. 바로 카이로선언이다. 그 가운데 “3대국은 한국인민의 노예상태에 유념해 적당한 시기에 한국을 자유 독립되게 할 것을 결의한다”는 내용이 들어 있었다. 카이로회담에 참석하지는 않았지만 러시아도 동의한 연합국 열강의 공동 선언이자 약속이었다.

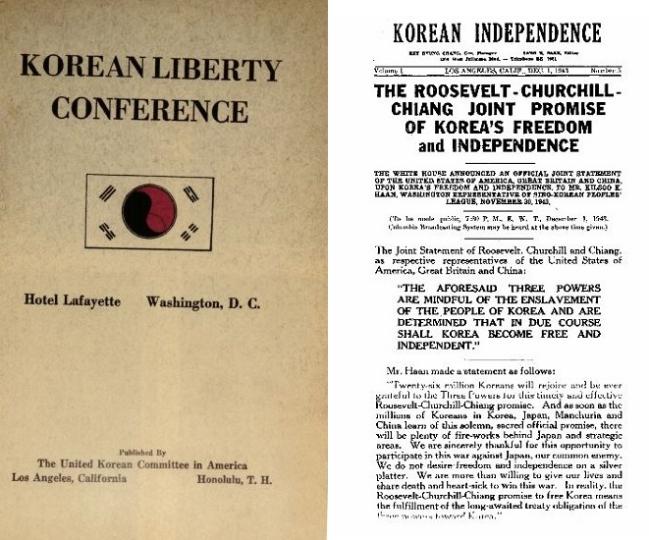

카이로선언을 이끌어내기가 쉽지 않았다. 미주동포들은 1942년 2월 27일부터 3월 1일까지 워싱턴에서 재미 한인자유대회를 열고 한국 독립과 임시정부 승인을 얻기 위한 외곽 때리기에 나섰다. 임시정부의 주미외교관서인 주미외교위원회를 필두로 재미한족연합회와 한미협회가 공동 주최한 이 대회에는 미주 각지에서 온 교민대표 100여 명과 저명한 미국인 정치가 및 언론인 다수가 참석하였다.

여기서 첫째, 한국의 자유와 해방을 성취할 때까지 계속하여 투쟁할 것. 둘째, 대한민국 임시정부를 모든 정성을 다하여 지원하고 유지시켜 나갈 것. 셋째, 미국 대통령과 의회에 대한민국 임시정부의 승인을 요청할 것을 결의하고, 맹렬한 외교활동을 벌여 나갔다.

임시정부는 더욱 다급했다. 1943년 4월 말 미국과 영국을 비롯한 연합국들이 전후 한국문제에 대해 ‘국제공동관리’를 거론하고 있다는 소식이 전해졌기 때문이다. 임시정부는 곧 바로 긴급 국무회의를 열고 대책을 마련하였다.

그 방향은 첫째, 외무부에서 중국 외교부에 대하여 그 사실의 유무를 질문하고, 반대의사를 표시할 것. 둘째, 미국과 영국과 러시아 각국 원수에게 반대 전문을 보내고, 중국에 대해서는 정식으로 신문지상으로 반대 성명을 발표하도록 요구할 것. 셋째, 선전부는 간행물을 이용하여 반대 논설을 발표하고, 반대 의사를 널리 전파할 것. 넷째, 당·정·군 각 수뇌자를 소집하여 그 진상을 보고하고 대책을 의논케 할 것으로 정해졌다.

논의 결과 대책이 마련되었다. 우선 중경에서 활동하고 있는 좌우익 정당 및 단체들을 중심으로 반대운동을 전개하기로 의견을 모은 것이다. 그래서 1943년 5월 10일 재중 자유한인대회가 중경에서 열렸다.

여기서 “한국은 마땅히 독립되어야 하고, 한국민족은 마땅히 자유민이 되어야 한다.”는 선언문을 발표하였다. 그리고 “우리는 완전 독립을 요구하며, 소위 국제 감호(監護)나 다른 어떠한 형식의 외래 간섭도 반대한다”, “우리는 전후 완전 독립을 쟁취하기 위하여, 또 임시정부의 국제적 합법 지위를 쟁취하기 위하여 계속 노력한다” 등 4개 항의 결의안을 채택하였다. 한국민족의 완전한 자유 독립을 제한하는 어떠한 형태의 국제 간섭이나 거래도 반대한다는 강력한 의사를 표시한 것이다.

이렇게 ‘국제공동관리’ 반대운동을 전개하면서 중국 각계 인사들을 찾아다니며 협조를 요청하다가 카이로회담에 대한 정보를 입수한 것은 1943년 7월이었다. 더욱이 장개석 총통도 카이로회담에 참석한다는 소식을 듣게 되었다.

임시정부는 곧 바로 장개석과의 면담을 요청하였다. 그리하여 7월 26일 김구 주석과 외무부장 조소앙, 선전부장 김규식, 광복군 총사령 이청천과 부사령 김원봉 등이 통역 안원생을 대동하고 장개석을 만났다. 이 자리에서 임시정부 요인들은 한국의 독립을 힘써 관철하여 달라고 강청하고, 장개석으로부터 ‘힘써 싸우겠다(力爭)’는 약속을 받아냈다.

|

카이로회담은 1943년 11월 22일부터 26일까지 열렸다. 장개석은 임시정부 요인들과의 약속을 지켰다. 장개석은 11월 22일부터 여러 차례 열린 영수회담에서 루스벨트 미국 대통령과 처칠 영국 수상에게 전후 한국의 독립을 약속하자는 문제를 제기하고, 이를 즉각 결정하여 발표하자고 제안하였다. 임시정부 요인들에게 한 언약을 그대로 지킨 것이다.

그런데 처칠은 한국의 독립을 보장하자는 장개석의 제안을 강력 반대하였다. 당시 영국은 인도와 미얀마를 비롯하여 남양군도에 많은 식민지를 갖고 있어 한국을 독립국으로 할 경우 자신의 식민지도 독립국으로 하여야 하는 문제가 걸렸기 때문이다.

처칠이 반대하자 장개석은 루스벨트에게 한국의 독립을 보장하자는 중국의 제안을 지지해주도록 요청하였다. 루스벨트는 장개석의 요청을 거부하기 어려운 상황이었다. 일본군을 중국대륙에 묶어 두기 위해 전략적 차원에서 중국에 카이로회담을 제의하였고, 또 태평양전쟁을 승리로 이끌기 위해서도 중국의 역할을 무시할 수 없었던 것이다.

1943년 초부터 한국 문제에 대해 국제공동관리를 구상하고 있었던 루스벨트는 장개석의 제안과 미국의 이해관계, 그리고 영국과의 관계를 고려하여 한국을 독립시키되 조건부 독립안을 받아들였다. 장개석과 처칠도 이에 동의하였다. 한국의 독립은 조건부였다.

루스벨트의 특별보좌관인 홉킨스(Hopkins)는 선언문 초안을 작성하면서 조건부에 해당하는 문구를 ‘가장 조속한 시일 내에 at the earliest possible moment’라고 했다. 이를 루스벨트가 ‘적당한 시기 at the proper moment’라고 고쳤고, 처칠이 다시 ‘in due course’라고 다듬었다. 결국 이런 과정을 거쳐 카이로회담에서 합의된 내용이 1943년 12월 1일 카이로선언으로 발표되었다.

|

비록 즉시가 아니라 ‘적당한 시기’라는 경과 조치가 포함되어 있었지만, 이는 누가 봐도 일제 패망 이후 한국을 자유 독립국으로 한다는 공약이었다. 이로써 한국은 제2차 세계대전 시기 연합국 열강으로부터 독립을 국제적으로 보장 받은 유일한 아시아국가가 된 것이다.

글 = 김용달 한국독립운동사연구소장

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?