<7> 윈난 육군강무학교 시절(1)

나이 어려 길림성 사람 호적 사 입학

힘든 신병 교육 이 악물고 버텨내

기병과 민첩·용감·대범 갖춰야 가능

첫 학기 전체 생도 240명 중 173등

학기 지날 때마다 성적 비약적 도약

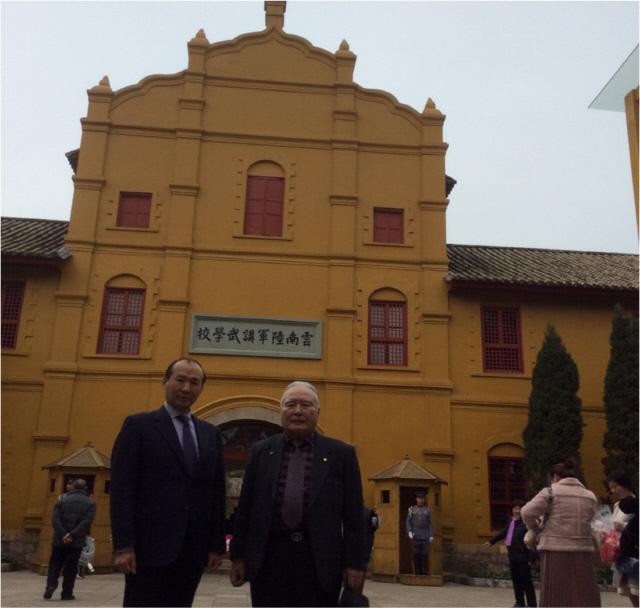

청일전쟁(1894~1895)에서 일본에 패배한 후 청나라는 우수한 장교 양성에 심혈을 기울였다. 그 결과 톈진의 북양 강무당과 만저우의 동북 강무당에 이어 1909년 윈난에 윈난강무당이 설립된다. 윈난강무당은 후에 윈난육군강무학교로 명칭이 바뀐다. 윈난강무당은 1924년 중국의 대일 무력항쟁의 상징이 되는 황푸군관학교 창설 시 초기 교관의 60%가 이곳 출신일 만큼 중국 근대에 큰 영향을 준 군관학교였다.

현재 옛 윈난강무당에 설치된 ‘윈난강무당 기념관’은 유명 졸업생으로 중국의 초대 국방부장인 주더(주덕) 원수, 문화혁명 말기에 마오쩌둥(모택동) 부인 장칭(강청) 등을 체포한 국방부장 예젠잉(섭검영) 원수(철기와 동기생), 대한민국 초대 국방부 장관인 이범석 장군 등을 꼽고 있다. 중국인들은 9000여 명의 졸업생 중 현대 중국 10대 원수 2명을 포함해 200여 명 이상의 장군을 배출한 윈난강무당을 황푸군관학교와 함께 ‘명장의 요람이자 항일 무장투쟁의 본산’이라 자랑하고 있다.

조선인도 50여 명이 이 학교에서 수학했다. 철기 이범석을 시작으로 독립투사 김종진 선생, 광복군 노태준 선생, 이준식 장군(전 육사교장), 김관오 장군 등이 여기 출신이다. 또한, 윈난강무당 부설 항공학교 출신으로 대한민국 공군의 어머니라 불리는 권기옥 여사와 김신 전 공군참모총장이 있다. 윈난강무당은 중국과 한국 모두에 항일무장 투쟁의 요람인 것이다.

중국은 지난 2010년에 외국인으로 유일하게 이범석 장군을 ‘중국의 역대 항일명장’으로 선정하고, 국영TV(CC-TV)에서 2회에 걸쳐 이범석 장군 특집을 중국 전역에 방영하기도 했다.

항일투쟁의 요람서 몸과 마음 단련

철기는 긴 여정 끝에 신해혁명 직후 혁명 분위기가 물씬한 쿤밍에 도착했다.

1916년 당시 철기가 갔던 윈난 지역의 군벌 탕지야오(당계요)는 쑨원(손문) 지지자였다. 탕지야오 등 중국 서남부의 혁명가들은 쑨원의 북벌을 지원하기 위해 동남아에서 정치적·경제적으로 막강한 영향력을 갖고 있었던 화교의 힘을 빌리려고 했다. 그래서 유력 화교 자제들을 적극적으로 군관학교에 입학시켰고, 그 틈에 조선인들도 입학했다.

이범석의 12기는 7할가량이 화교였다. 화교 학생들은 대체로 표준 중국어를 잘하지 못했다. 이것도 철기 일행에 행운이었다. 중국어가 약한 철기 일행은 그 속에 묻힐 수 있었다. 철기는 이때 연령이 다섯이나 위인 지린성(길림성)에 사는 이국근이라는 사람의 호적을 사서 만 18세 이상 입학 기준을 통과했다. 그리고 나라가 없는 처지인지라 중국 사람 행세를 해야만 했다.

윈난강무당 군사교육은 일본 육사와 프랑스 생시르 육군사관학교 졸업생들이 주로 했다. 아주 엄격한 군국주의식 교육이었다. 육지로 배를 끌라면 끌고 못 끌면 끄는 시늉이라도 해야 했다. 철기는 신병교육 기간 매일 아침 총검술을 했다. 통상 조교들이 가르치는데 한 번은 일본 육사 출신 임진웅이라는 교관이 직접 나와 가르쳤다.

기본자세에서 왼쪽 팔을 떼어야 하는데 붙인 사람, 왼쪽 다리 발끝의 방향이 정면으로 향해야 하는데 비뚤어진 사람, 그리고 총구 위치가 너무 올라간 사람 또는 삐뚤어진 사람 등등 이런 걸 모두 하나하나 교정했다. 하지만 멀찍이 서서 일일이 입으로만 교정하니 시간이 제법 걸렸다. 그때 철기는 키가 작아 거의 끝줄에 서 있었다. 240명 학생 하나하나를 교정하는데 끝에서 몇 시간을 기다리던 철기는 기진맥진했다.

그때 교관이 정면에 와서 왼쪽 팔꿈치를 떼라고 했는데 이범석은 착각해 왼쪽 팔꿈치를 당당하게 더 붙였다. 교관은 서너 번을 더 얘기해도 철기가 점점 더 붙이니까 총으로 왼쪽 어깨를 냅다 찔렀다. 철기는 처음 두 번은 넘어지지 않고 버티다가 세 번째부터는 번번이 넘어져 세 번을 땅에 뒹굴었다.

자존심 강한 철기는 분노와 모멸감에 밥을 제대로 먹을 수가 없었다. 식당에 들어가서도 그냥 앉아만 있다가 나왔고 밤에도 잠이 오지 않아 그냥 누워만 있었다. 도망쳐 버릴까 하는 생각도 했다. 그러나 ‘내가 죽지 않으면 살겠지. 참아야 되고 무엇이든 배워야겠다’고 결심한 뒤 이를 악물고 버텼다.

신병교육이 거의 끝나가고 총검술에 숙달될 즈음 생도들은 교관과 조교들을 상대로 시합을 했다. 철기는 복수를 결심했다. 그래서 교관의 허한 틈을 타서 힘차게 목을 질렀는데, 교관은 여유 있게 피했다. 그래도 다시 덤벼들다가 오히려 교관에게로 푹 엎어졌다. 그 교관이 일으켜 주려고 방심한 틈을 타 교관의 오른팔을 힘껏 찔렀다.

화가 치민 교관은 곧바로 반격을 가해 그가 찌를 때마다 이범석은 자빠지고 또 자빠졌다. 총검술 대련이 끝난 뒤 철기는 교관에게 불려가 한 소리를 들었다. 그런데 그것이 약이었다.

“그동안 네가 열심히 한 것은 칭찬한다. 하지만 오늘같이 주제넘은 행동은 하지 마라. 만약 계속 그렇게 한다면 더 이상 너의 장래 발전은 없을 것이다.”

원칙과 포용의 교관은 자존심 강한 철기를 일깨워 주었다. 철기는 그를 존경하게 되고 끈끈한 유대감을 갖게 됐다. 이 일로 철기는 한 단계 더 성숙하게 됐다.

낙제생이 우등생으로

병과 선택 때 이범석은 기병을 지원했다. 평소 말을 탄 나폴레옹을 숭모했기 때문이었다.

오늘날 기병은 기갑부대를 말한다. 하지만 당시 기병은 안장 위에 올라앉아 적진으로 돌격하는 선봉대로서, 우수한 자원만이 갈 수 있는 선호 병과였다.

이때만 해도 가장 먼저 포병병과를 뽑고 그다음은 기병, 다음은 공병, 그리고 치중병을 뽑고 맨 마지막이 보병이었다. 기병은 말을 타는 데 적합한 체격에 민첩함·용감함·대범함을 갖추고 말을 사랑할 줄 아는 사람 중에서 선발됐다. 기병은 인마동체를 달성할 수 있어야 했다. 오늘날 기갑부대는 인차동체라는 말을 쓰는데, 사람과 전차가 하나가 되어야 한다는 뜻이다. 아마도 이 말은 기병 시절부터 내려오는 인마동체 정신의 연장선인 듯싶다. 조선 청년 다섯 명 중 김세준과 배천택 두 사람은 포병, 김정과 최진은 보병에 뽑혔다. 이범석만 기병과에 뽑혔다.

첫 학기에 이범석은 240명 중에서 173등을 했다. 거의 바닥권 수준이었다. 철기는 부족함을 절감하고, 자신의 약점인 중국말과 한문 공부에 더욱 매진했다. 둘째 학기는 전체 37등이고 기병과에서는 5등이었다. 주위의 많은 사람이 깜짝 놀랐다. 셋째 학기에는 더욱 향상됐다. 기병과에서 2등, 전체 9등이었다. 이후 졸업 시까지 기병과 1등, 전체 9등을 유지했다. 전체 1등은 조선 청년인 김좌진 장군의 집안 동생 김세준이 차지했다.

사진 제공=철기 이범석 장군 기념사업회

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?