<49·끝> 천하의 대세를 살펴라

지역 특색 맞춤형 통치전략 청나라 보며

우주 변화하듯 ‘우리도 천하주인’ 대비를……

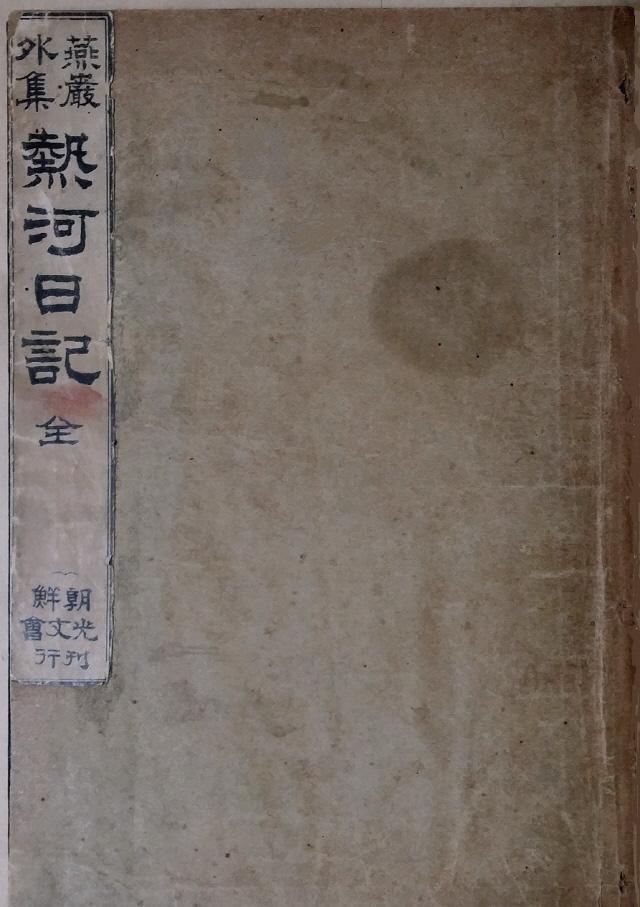

‘열하일기’는 미완성의 책

1780년 11월 귀국한 연암 박지원에게는 반기며 여행담을 들어줄 사람이나 즐거운 일도 없었다. 그러니 틈틈이 여행기를 쓰고 농업 서적을 읽는 일로 소일했다. 의욕이 따르지 않아서인지 여행기는 도입부인 도강록(渡江錄) 서문이 1783년에야 완성될 정도로 진도가 느렸고, 더욱이 우리가 아는 열하일기는 미완성의 작품이다. 이에 관한 생생한 증언이 있다.

“아버지는 청나라에 다녀온 후, 연암골을 왕래할 때 항상 붓과 벼루를 지참하셨다. 중국에서 기록한 일기와 벗들과의 필담 자료 등을 정리하기 위해서였다. 후세에 전하려고 시작한 것이 아니고 늙어서 심심풀이로 읽고자 함이었다. 그런데 절반도 집필하기 전에 몇 편이 세상에 유포되고, 이를 헐뜯고 비방하는 자들이 생겼다.

아버지는 열하에서 연경으로 돌아와서 왕성·고역생·초팽령·허조당·유세기 등 10여 명의 중국 지식인들과 새로 사귀었다. 아쉽게도 그들과 나눈 필담과 오고 간 서한들은 모두 없어져 버렸다. 그 때문에 여행기는 대부분 열하에 머물 때의 기록이고, 책 이름도 ‘열하일기’로 지은 것이다. 그리고 연경에서의 행적이 빠졌으므로 사실은 미완성의 책이다.”

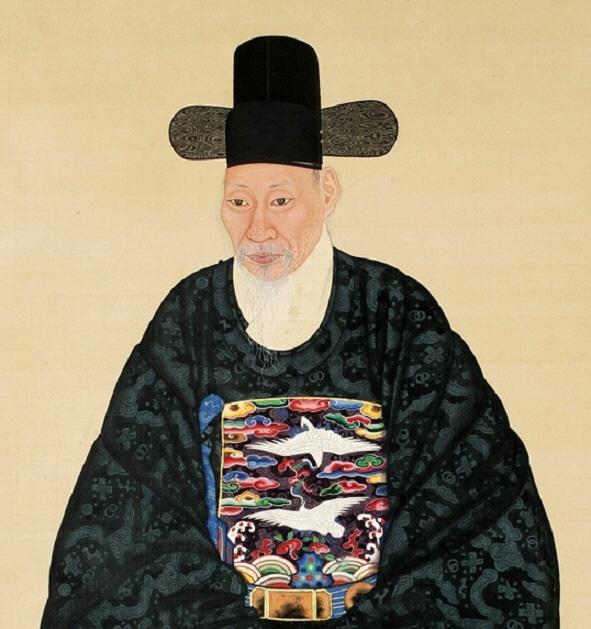

연암의 둘째 아들 박종채가 지은 ‘과정록’(過庭錄: 아버지의 가르침을 기록한 책)에 등장하는 내용이다. 연암처럼 박종채도 과거에는 합격하지 못했으나, 부친을 세상에 알리는 데 결정적으로 기여했고, 그의 아들 박규수(朴珪壽)는 과거에 합격해서 영의정까지 지냈다.

‘심세편’

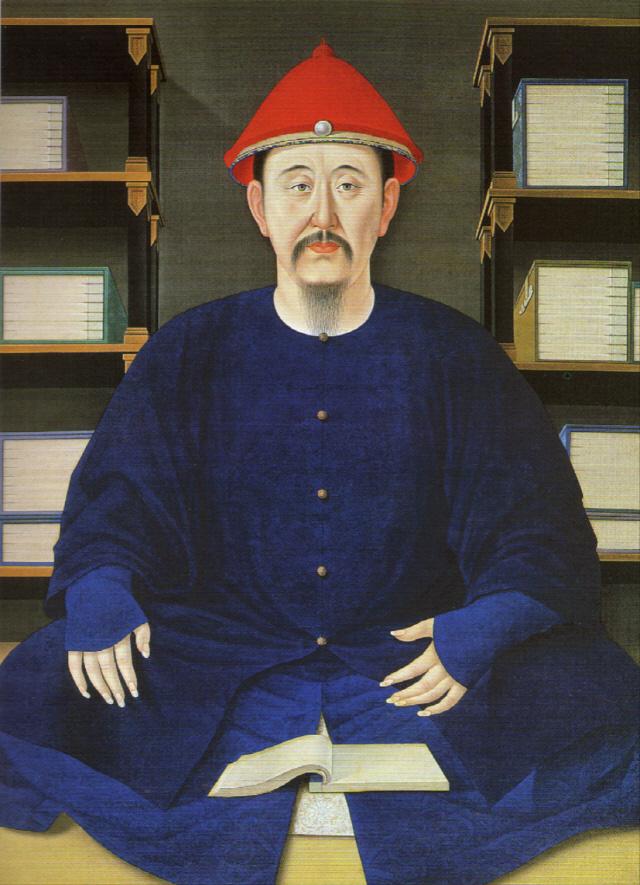

‘과정록’에는 25편의 열하일기 중에서 ‘심세편’(審勢篇·천하의 대세를 살피는 글)이 가장 먼저 언급돼 있다. 이는 연암이 중국인들과의 필담을 통해 청나라 위정자들의 천하를 다스리는 전략의 핵심을 간파한 일종의 보고서다. 그는 우선 청나라 황제들이 중국 동서남북 지역을 현지 실정에 맞게 다스리는 정치·군사 전략을 소개한다.

“중국 남동부 지역은 문물이 발달하고 사람들의 언행이 가벼워서 다른 지역보다도 먼저 소요가 일어날 우려가 큰 곳이다. 그 때문에 강희제는 그곳을 여섯 차례나 시찰하여 그들의 기세를 꺾어놓았다. 건륭제도 할아버지처럼 다섯 차례나 이 지역을 시찰했다.

중국 북부 지역은 몽골의 침략이 늘 걱정거리였다. 따라서 강희제는 열하에 행궁을 짓고, 강력한 몽골 군대를 주둔시켜서 이런 걱정을 해소했다. 이것이 바로 오랑캐로 오랑캐의 침략을 막는 전략이다. 건륭제는 몽골군을 친히 통솔함으로써 군사비를 절감하면서도 국경을 굳게 지키고 있다.

중국 서부 지역의 티베트인은 라마교를 신봉하며, 용맹스럽고 사나운 민족이다. 이를 간파한 건륭제는 심지어 라마교 신자가 되었다. 게다가 호화로운 사찰을 지은 후 판첸라마를 모셔와 환심을 샀으며, ‘왕(王)’이라는 칭호를 내림으로써 티베트의 국력을 분할시켰다.”

이어서 연암은 청나라가 지식인들을 회유하는 문화정책도 언급한다. “청나라 황제들은 유학을 올바로 이해하지 못하면서도 중국의 대세를 살펴서 주자를 숭배하는 척했다. 이는 자기네를 오랑캐가 아닌 민족으로 위장하는 방법이다. 즉, 선비들을 모아서 ‘고금도서집성(古今圖書集成)’ ‘사고전서(四庫全書)’ 등 전대미문의 방대한 출판 사업을 전개함으로써 중국 사대부들의 입을 떡 벌어지게 만든 것이다.”

연암은 알량한 자존심을 앞세워 청나라를 무시하는 조선 사대부들에게 충고한다. 천하를 주무르는 청나라의 전략과 전술을 배우라고! 나아가 세상이 우주 만물처럼 변하므로 우리도 천하의 주인이 될 수 있으니 그때를 대비해야 한다고 훈계했다.

연암이 살던 때, 미국은 신생아였다. 그러나 오늘 미국·중국·일본·러시아는 우리를 둘러싸고 위세를 과시하고 있다. 과연 반만년 역사의 우리는 분단을 슬기롭게 극복하고, 우리 뜻대로 그들을 주무르는 큰 꿈을 꾸고 있는가?

열하일기 이후

연암은 49세인 1786년 8월, 처음으로 건축·토목 관련 부서의 하위직 관리가 되었다. 그의 가장 큰 은인이자 벗인 유언호(兪彦鎬·연암보다 7살 위이며 좌의정까지 오름)의 천거 덕분이었다. 이후 연암은 안의현감·면천군수를 거쳐 1801년 양양부사로 사직하기까지 공직 생활을 했다. 공무원으로서 그의 뛰어난 역량을 보여주는 몇 가지 일화를 소개하며 연재를 끝맺고자 한다.

1791년, 연암은 서울시 물가담당 공무원이었다. 그해 흉년이 들어 장사치들의 쌀값 인상과 부자들의 사재기로 곡물값이 폭등하자, 중앙정부와 서울시의 관계관들은 거의 모두 곡물 가격 억제와 사재기 금지 대책을 주장했다. 그러나 연암은 애덤 스미스의 ‘국부론’을 미리 터득한 사람처럼 시장의 자율기능에 맡겨야 한다는 주장을 관철함으로써 혼란을 수습했다고 한다.

1797년 8월, 연암은 천주교가 크게 성행하던 충청도 면천군수로 부임했다. 그는 교인들을 탄압이 아니라 논리적으로 설득하는 온건한 대책을 수립·시행해 훗날 군 전체가 천주교 박해로부터 화(禍)를 면할 수 있었다.

연암은 청나라에서 선진 농업기술을 관찰하고, 관련 서적들도 수집했다. 귀국 후 6년간 그는 국내외의 많은 농업 서적을 읽고 중요한 부분들을 발췌해서 요약해 놓았다. 그리고 지방에서 일하는 동안 이를 업무에 활용했다.

마침 1799년 2월, 국왕 정조는 지방 수령들에게 농업을 권장하는 글을 지어 올리라는 지시를 내렸다.

면천군수이던 연암은 청나라와 우리나라의 농업 서적들을 종합하고, 과학적인 선진 농업 기법을 조선의 현실에 맞게 접목한 책 ‘과농소초’(課農小抄·농업 기술과 정책에 관해 쓴 책)와 별책부록으로 ‘한민명전의’(限民名田議·개인 소유의 논밭을 제한하는 농지개혁안)’를 지어서 국왕에게 올렸다.

열하일기와 연암의 문체에 대해 비판적이었던 정조는 ‘과농소초’를 읽고서야 크게 만족했으며, ‘농서대전’의 편찬을 연암에게 맡기려고 했다. 그러나 이듬해 정조가 세상을 떠남으로써 계획은 수포로 돌아가고 말았다.

<이현표 전 주미한국문화원장>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?