[22] 전쟁을 소재로 한 노래에 빠질 수 없는 군가

2차 세계대전 독일 전차병들의 노래

우리나라에서도 ‘충성전투가’로 불려

군가는 흔히 ‘군인들의 노래’로 알고 있다. 하지만 군가 가운데에도 세계적인 명곡의 반열에 오른 사례가 제법 있다. 오늘 소개할 군가는 전쟁과 음악의 결합에 있어 절대 빠질 수 없는 결정적인 곡들이다.

1차 세계대전 후 세계는 전쟁재발 방지를 위해 독일의 군비를 제한하는 베르사유 조약을 체결했다. 조약에 따라 독일은 전차는 단 한 대도 보유할 수 없었다. 그러나 독일은 극비리에 소련에서 전차를 만들고 훈련을 하면서 전차 중심의 ‘전격전법’을 완성했다. 독일로서는 악몽과 같았던 이 시기에 마분지 위에서 ‘종이전차’를 끌고 다니며 훈련했던 독일 전차병들을 위해 만든 곡이 있다.

1933년 크루트 빌레가 작사하고 아돌프 호프만이 작곡한 ‘판처리트(Panzerlied)’는 당시 주력전차인 ‘판처의 노래’란 뜻으로 직역할 수 있다.

이 곡은 한때 나치 친위대 노래집에 수록되면서 오해를 사기도 했지만, 순수한 군가라는 점과 힘차고 중독성 강한 멜로디로 인해 여러 나라에서 채택한 군가 중의 군가다. 특히 프랑스 외인부대에서 의식 때 쓰는 하얀 모자를 의미하는 ‘케피 블랑(Kepi Blanc)’이 가장 유명하다.

이탈리아 또는 칠레군은 물론이고, 우리나라도 ‘충성전투가’란 이름으로 불리고 있다. 외국곡을 우리의 것으로 바꾼 ‘번안 군가’인 셈이다.

이 곡은 1965년 작 영화 ‘벌지 대전투(Battle of Bulge)’의 수록곡으로 널리 알려졌다. 2차 세계대전 당시 서부전선 독일군의 마지막 ‘아르덴느 대공세’를 앞두고 소집된 전차장들이 걱정하는 부대장 헤슬러 대령(로버트 쇼 役)에게 자신들의 패기와 충성심을 보여주기 위해 부르는 합창이 바로 이 군가다.

이 장면 속 전차장들의 비장한 얼굴과 어리숙함은 미묘하고도 복잡한 상황을 표현하고 있다. 감동을 배가한 것은 군화를 신은 오른발을 구르며 반동을 주는 장면인데 주먹을 위·아래로 흔들거나 허리를 좌우로 흔드는 반동에 비할 수 없이 강렬한 인상을 남겼다. 분위기가 고조되자 헤슬러 대령과 부관도 함께 부르면서 절정으로 치닫는 부분은 절대 잊을 수 없는 장면이다.

오늘날엔 독일군이나 전차가 등장하는 영화나 게임 등에 감초 같은 곡으로 인기를 누리고 있다.

프랑스의 ‘라 마르세예즈(La Marseillaise)’

18세기 프랑스 혁명 기간 중 만들어

“군가를 국가로 부르다니 무슨 얼빠진 이야기냐?”라고 물을지도 모르겠다. 그러나 미국, 프랑스, 스코틀랜드, 러시아, 벨기에, 터키, 중국에 이르기까지 많은 나라가 군가를 국가로 부르고 있다는 사실을 알면 놀랄 수밖에 없다.

왜일까? 무엇보다 군가는 전쟁이나 혁명 등 절체절명의 국난을 극복하기 위한 애국과 보국의 노래라는 점에서 그 정신을 본받아 계승하자는 취지임을 짐작하는 것은 어렵지 않다. 그리고 동시에 시공을 초월한 대중성과 음악성을 고루 갖췄다고 평가받기 때문이기도 하다. 국가가 된 군가 가운데 특히 예술을 사랑하는 프랑스인들의 국가 ‘라 마르세예즈(La Marseillaise)’는 단연 돋보인다.

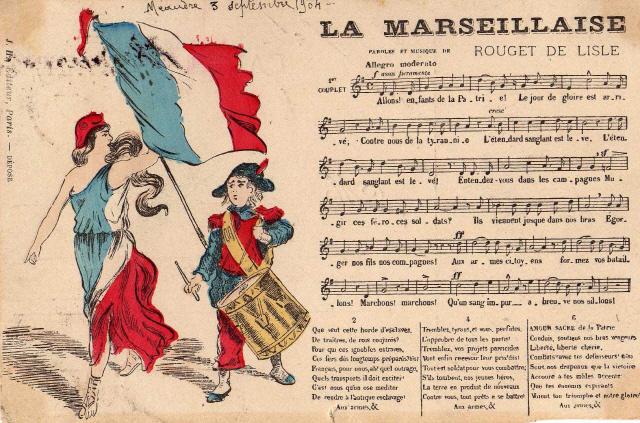

라 마르세예즈는 18세기 국운을 바꿀 역사적인 프랑스 혁명 기간 중에 만들어졌다. 루이 16세와 왕비 마리 앙투아네트를 단두대로 보낸 것도 모자라 귀족과 부호들에게까지 혁명의 기운이 미치게 되자 주변의 왕정국가들은 똘똘 뭉쳐 프랑스를 압박했다. 급기야는 1792년부터 프로이센과 오스트리아가 프랑스를 상대로 전쟁에 돌입했다.

당시 공병 대위였던 루제 드 릴(Claude Joseph Rouget de Lisle’은 힘겨운 전쟁을 하고 있는 프랑스군을 위한 군가를 하루 만에 완성했다. 이때는 적에게 맞서기 위해 동원된 국민군이 속속 파리로 모이고 있었는데 이때 마르세유에서 조직된 시민군이 이 노래를 불렀다는 이유로 ‘마르세유 군단의 노래’ 라 마르세예즈가 됐다. 연패로 위기에 빠지기도 했던 프랑스군은 결국 발미 전투에서 승리하면서 혁명 정신을 수호하는 데 성공했다. 이후 1795년 ‘혁명 6주년’을 맞아 의회는 라 마르세예즈를 정식 국가로 선포하기에 이른다.

라 마르세예즈는 차이콥스키의 ‘1812년 서곡’에 인용돼 널리 알려졌다. 또 슈만의 ‘빈의 사육제’·‘두 사람의 척탄병’, 바그너의 ‘영웅의 함성’, 드뷔시의 ‘불꽃’ 등에도 인용됐으며 심지어 비틀스가 부른 ‘All You Need is Love’에도 삽입될 정도로 많은 인기를 누렸다.

라 마르세예즈의 가사에 담긴 폭력성을 우려하는 목소리도 오랜 기간 존재했다. 예술을 사랑하는 프랑스인 특히, 노인과 아이들에게 폭력을 강요해서는 안 된다는 주장이다.

프랑스 축구 국가대표팀의 간판스타 티에리 앙리도 라 마르세예즈 때문에 주목을 받기도 했다. 앙리는 사실 모로코인이다. 모로코는 우리의 일제 강점기처럼 150년이나 프랑스의 식민지 생활을 했던 나라다. 앙리는 비록 축구 때문에 귀화했지만 모국을 짓밟은 침략국의 군가이자 국가를 부를 수는 없었다고 한다. 우승을 하고도 일장기를 가리고, 고개를 떨궈야 했던 손기정 선수가 떠오르는 대목이다.

여러 논란에도 불구하고 라 마르세예즈는 프랑스인들이 사랑하는 국가다. 지난 2015년 연말의 파리는 테러로 공포에 휩싸였다. 독일과 축구 경기가 열리던 도중 발생한 테러로 경기장은 대혼란 속에 빠지기 직전이었다. 관중이 동요하는 가운데 경찰에 의한 관중 대피가 시작됐고 그러던 중 관중 사이에서 국가가 흘러나왔다. 하나둘 같이 따라 부르던 국가는 순식간에 모두가 함께 한 합창으로 변했다. 그리고 누군가 외친 한 마디. “우리는 테러에 절대 굴복하지 않는다!” 대피는 질서정연한 가운데 성공적으로 마무리 됐다. 군가와 국가의 힘이다.

나아가자, 조국의 아들, 딸들이여, 영광의 날은 왔다!

폭군에 결연히 맞서서

피 묻은 전쟁 깃발이 올랐다.

피 묻은 전쟁 깃발이 올랐다!

우리 강토에 울려 퍼지는 끔찍한 적군의 함성을 들어라. 적은 우리의 아내와 사랑하는 이의 목을 조르려 다가오고 있다! 무기를 잡으라, 시민들이여! 그대 부대의 앞장을 서라! 진격하자, 진격하자! 적들의 더러운 피가 우리의 밭을 적실 때까지. -라 마르세예즈 1절-

<윤동일 북극성 안보연구소 연구원>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?