<65> 장 뒤플레시 베르토의 ‘스위스 근위대의 학살’(1793)

엄격한 규율·투철한 충성심으로 명성… 프랑스 왕실도 경호 맡겨

프랑스 혁명 당시 국왕 떠난 궁전 끝까지 지키며 비극적 최후 맞아

르네상스 시대 전투의 핵심 전력은 ‘용병’(傭兵)이었다. 특히 이탈리아 도시국가 간에 벌어진 전쟁은 사실상 용병들의 대리전이었다. 돈만 된다면 어디든 달려갈 수 있는 전문적인 용병부대가 있었기 때문에 가능한 일이었다. 그러나 이러한 용병이 목숨을 걸고 싸울 리 없고, 배반하기 일쑤였다. 마키아벨리(Machiavelli)는 ‘군주론’에서 “국가를 위해 헌신적으로 싸울 수 있는 군대를 가져야 한다”고 역설했던 것도 그런 까닭에서였다.

이 시기 가장 뛰어난 용병부대는 ‘라이슬로이퍼’(Reislaufer)라 불렸던 스위스 용병이었다. 6미터가 넘는 긴 창(pike)으로 무장한 이들의 밀집방진(pike square)은 기병공격을 무력화시킬 수 있는 가공할 전력이었다. 100명이 방진을 이루고 한 치의 빈틈없이 내지르는 창은 두려움 그 자체였다. 마치 고슴도치처럼 달려드는 돌격전술 또한 이들의 장기였다. 스위스 용병부대는 각 주(canton)별로 구성된 민병대로서 주기적인 훈련과 무장으로 언제든지 계약만 맺으면 전투에 투입할 수 있는 ‘준비된’ 군대였다. 게다가 엄한 규율과 투철한 충성심은 전쟁에 뛰어드는 유럽 군주들이 가장 먼저 손을 내미는 곳이었다.

그중 프랑스 왕실이 가장 적극적이었다. 프랑스는 스위스 용병부대를 핵심전력으로 삼아 중무장 기병을 주력으로 한 부르군디 군을 격퇴할 수 있었다(낭시전투·1477). 파이크 방진이 효력을 발휘하자 다른 부대에서도 이러한 전술을 차용하기 시작했다.

1480년 루이 11세가 개인 근위대로 100명의 스위스 용병을 고용하면서 새로운 역사가 시작된다. 전쟁에서 국왕을 지키는 것도 그들의 임무였다. 파비아전투(1523)에서 프랑수아 1세를 지키던 100명의 근위병 모두가 목숨을 바치며 자신들의 책임을 다했다. 스위스 용병의 충성심과 강인함에 매료된 루이 13세는 스위스 용병으로 1개 연대를 구성하고 궁전의 경호를 맡겼다(1616년). 이들이 200년간 프랑스 왕실을 지켜온 ‘스위스 근위대(Swiss Guards)’의 기원이다.

스위스 근위대는 평화 시나 전쟁에서도 규율과 강인함으로 명성이 높았다. 스위스 근위대는 프랑스 왕실 소속이었지만 부대생활과 전투 수칙에 있어 훨씬 혹독한 스위스 지침을 따랐기 때문이다. 그들이 프랑스 정규군보다 더 좋은 대우를 받은 까닭이다. 지휘 역시 스위스 출신이 맡았고, 독자적인 부대 깃발을 보유했다. 흰색 바지에 붉은색 코트는 전장에서 그들을 알려주는 표식이었다. 그들은 파리 외곽에 주둔하면서 궁전 경비를 맡았는데, 보통 1600명을 넘지 않았다고 한다.

스위스 근위대를 더욱 유명하게 만든 사건은 프랑스 혁명기에 일어났다. 1789년 프랑스 혁명이 발발하고 인권선언이 선포되고 봉건제와 귀족적 특권이 폐지됐다. 겁에 질린 루이 16세와 마리 앙투아네트 왕비가 하인 복장으로 도망가다 발각되는 사건(1791년 6월)이 발생했다. 국민의회는 왕의 권한을 유예하고 그들을 튀일리(Tuileries) 궁에 사실상 감금했지만 강경파들 사이에서는 국왕의 폐위를 요구하는 목소리가 더욱 커져갔다.

1792년 8월 10일 강경파 시민들이 몰려온다는 소식에 600여 명의 스위스 근위대가 모두 궁전 경호에 투입됐다. 루이 16세는 결단력이 없는 군주였다. 마리 앙투아네트가 총을 건네며 국왕으로서 위엄을 보일 것을 요구했지만 어떤 결단도 내리지 못하고 시간만 보냈다. 결국 스위스 근위대에게 어떤 지시도 내리지 않은 채 자신들만 의회당으로 피신했다. 이미 국왕 가족이 떠나 버린 궁전에서 스위스 근위대만 남아 화승총으로 무장한 성난 시민들에 맞서야 했다.

전투는 의외의 일로 시작됐다. 국왕이 이미 떠났음을 알리고 궁전으로 난입하려는 시민들과 실랑이를 벌이고 있는 상황에서 한 발의 포탄이 궁전 지붕에 떨어졌다. 자신들에 대한 공격으로 판단한 근위대 지휘관 바흐만(Karl Josef von Bachmann) 대령은 발포를 명령하게 된다. 시민들은 적지 않은 희생자를 남기고 후퇴했지만, 곧 수천 명의 무장한 시민들이 밀려들면서 본격적인 전투가 시작된 것이다.

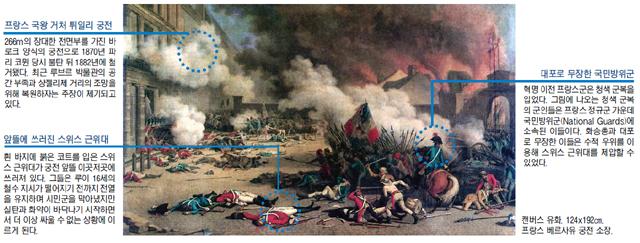

프랑스 화가 장 뒤플레시 베르토(Jean Duplessis-Bertaux·1747~1819)의 작품 ‘스위스 근위대의 학살’(Massscre of Swiss Guards·1793)은 궁전에서 시민들의 공격을 막고 있는 스위스 근위대의 모습을 담고 있다. 근위대는 이미 건물 안쪽까지 후퇴했으며, 1층 입구와 2층 창문으로 겨우 시민군을 막아내고 있다. 시민들은 대포를 동원, 전방위적으로 공격하고 있다. 수적 열세인 스위스 근위대가 점차 밀리는 상황이다. 그림 가운데 아래에는 칼을 막으려다 다른 창에 가슴이 찔려 죽어가는 붉은 코트의 근위대 모습에서 패배의 징후를 발견할 수 있다.

치열한 전투로 사상자가 크게 발생하자 의회에 피신했던 루이 16세는 근위대에게 더 이상 싸우지 말고 숙소로 돌아갈 것을 지시하는 쪽지를 보내게 된다. 시민들의 희생이 클 경우 자신이 그 책임을 감당해야 할지 모른다는 생각에서였다. 그들을 불러 모은 것이 자신이기 때문이다. 철수 지시를 받은 스위스 근위대는 더 이상 싸워야 할 명분을 상실하게 된다. 실탄과 화약도 고갈됐기 때문에 더 싸우려 해도 싸울 수도 없는 형편이었다.

비극은 그다음에 발생했다. 시민들의 죽음과 국왕의 도피에 분노한 강경파 시민들은 그들을 처단하기 시작했다. 시청에 갇혔던 60여 명의 스위스 근위대는 폭도들의 공격으로 모두 죽임을 당했다. 감옥에 갇힌 160여 명도 부상과 한 달 뒤 발생한 9월 학살로 모두 목숨을 잃었다. 장교들의 운명도 다르지 않았다. 지휘관 바흐만 대령만이 재판을 거쳐 기요틴에 처형됐다. 스위스 근위대를 상징하는 붉은 코트를 입고 단두대에 오른 그는 마지막 순간까지 의연함을 잃지 않아 큰 감동을 줬다.

튀일리 궁전에 투입된 거의 모든 스위스 근위대가 전투 중 죽었거나 폭도들에 의해 학살됐다. 그들은 목숨을 바쳐 자신들의 책임을 다했다. 국왕을 지키겠다며 달려왔던 프랑스인들도 모두 도망쳐 버린 상황에서 그들은 자신들에게 주어진 의무를 다했던 것이다. 지금도 스위스 루체른 한 공원에는 이들의 헌신을 기리는 기념조각이 있다. ‘죽어가는 사자’라 불리는 이 조각에는 “스위스인의 충성심과 용기를 기리며”라는 글귀가 새겨져 있다. 그들은 돈벌이를 위한 용병에 불과했지만 군인으로서의 충성심과 용기를 잃지 않았기 때문에 영원히 기억될 수 있는 것이다.

한편 스위스는 1848년 헌법에 의해 스위스인의 용병을 금지하고 있다. 유일한 예외가 바티칸 교황근위대이다. 지금도 바티칸 성당 입구에서 알록달록한 르네상스식 복장의 스위스 근위대를 발견할 수 있다. 1470년대부터의 전통이 이어지고 있는 것이다. 교황근위대가 되기 위해서는 스위스에서 군사훈련을 받은 스위스인으로 키는 적어도 174㎝ 이상 돼야 한다.

중앙대 정치국제학과 교수

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?