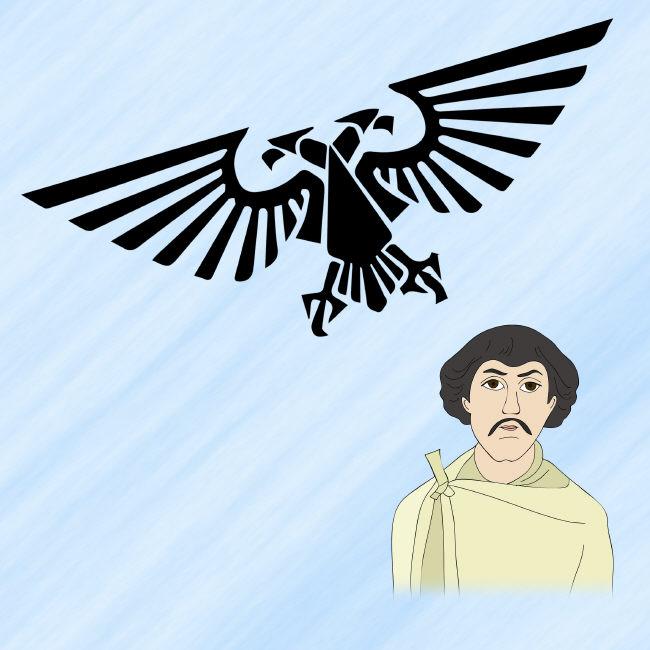

<16> 쌍두 독수리와 비잔틴제국 전쟁

맑은 가을 하늘에서 먹이를 찾는 독수리의 눈매가 매섭다. 바실 헨리 리델하트의 전략론 제1부 4장은 3장에서 다룬 기원전 1세기의 카이사르 전략에서 500년을 훌쩍 뛰어넘는다. 여기서는 6세기 초기 비잔틴제국을 지켰던 독수리 벨리사리우스와 나르세스의 간접접근전략을 분석하고 있다.

벨리사리우스 간접접근전략

4장 전반부는 비잔티움 최고 무장인 벨리사리우스의 전략이다. 지중해를 호령하던 로마제국은 395년 동과 서로 분열됐다. 476년 서로마제국이 먼저 멸망해 프랑크왕국으로 대체됐고 동로마제국(비잔틴제국)은 그후 약 1000년 동안 지속됐다. 비잔티움 유스티니아누스 황제는 로마의 영광을 되찾으려 했다. 그에게는 용맹과 지혜를 상징하는 쌍두 독수리가 있었다. 벨리사리우스와 나르세스 두 장군이었다. 먼저 쌍두 독수리의 오른쪽 머리인 벨리사리우스가 페르시아의 위협에 대응했다. 그는 경무장 병력의 신속한 기동력으로 다라스 요새와 안티오크 전투에서 이겼다. 533년에는 북아프리카 반달왕국 타도를 위해 1만5000여 병력과 500척 선단이 원정을 나섰다. 430년부터 독일계 반달족이 카르타고에 수도를 건립하고 지중해 연안을 약탈하고 있었기 때문이다.

그는 전투를 통해 적을 굴복시키기 이전에, 지위와 신분을 보장하는 심리전으로 주변 마을과 도시 주민들을 설득했다. 그리하여 피 한 방울 흘리지 않고 적의 본거지를 점령했다. “진정한 승리는 최소한의 손실로 적으로 하여금 목적을 포기하도록 하는 것”이라는 그의 말은 손자의 부전승 전략과 일치한다.

그는 고트족의 거점인 나폴리를 공략하고 로마를 탈환했다. 537년 벨리사리우스군 3만5000명은 고트족 비티게스군 15만 명의 포위 공격을 효과적으로 저지했다. 소규모 병력이 포위망 밖으로 나가 적 전투력을 약화시키고, 적 주보급로 거점인 티볼리와 테라치를 점령해 굴복시켰다. 페르시아의 코스로에스가 20만 대군으로 팔레스타인을 침공했을 때도 뛰어난 기만술로 물리쳤다. 수적으로 열세였지만 병력이 많은 것처럼 속여 적이 스스로 철수하게 했다. 리델하트는 “그는 언제나 적보다 적은 병력을 가지고 자신의 약점을 강점으로, 적의 강점을 약점으로 전환시킨 전쟁술의 대가”라고 칭송했다. 직접접근보다 간접접근으로 승리한 비잔틴 최고의 지략가였다.

나르세스 간접접근전략

이어지는 4장 후반부는 벨리사리우스와 같은 시대 장군이었던 나르세스의 전략이다. 비잔틴제국 독수리의 왼쪽 머리인 나르세스는 서북쪽 위협에 대응했다. 그는 왕궁 하인에서 장군이 된 입지전적 인물이었다. 그는 532년 콘스탄티노플에서 발생한 ‘니카의 반란’ 때 유스티니아누스의 생명을 구출하며 두각을 나타냈다. 538년 재정담당관이 되고, 이탈리아 재정복을 위해 파견된 원정군 사령관 벨리사리우스를 지원했다. 그때 나이는 벨리사리우스보다 22살 많은 60세였다. 그러나 두 사람의 경쟁의식과 오해 등으로 군사작전은 마비됐고, 539년 유스티니아누스는 그를 소환했다.

551년 말 동고트족이 이탈리아에 다시 나타나자, 그는 군사 3만 명을 이끌고 이들과 맞섰다. 이듬해 발칸 지방을 가로질러 베수비오 산 근처 몬테라타 평원에서 고트족을 격멸하고 이탈리아를 다시 동로마 황제 지배하에 두었다. 그는 불굴의 정신력과 냉철함을 소유한 인물이었다. 벨리사리우스가 전형적 군사전략가였다면, 나르세스는 신중한 정치적 군인이었다. 비잔틴제국 초기 기반을 다진 용맹한 벨리사리우스와 지혜로운 나르세스, 이 독수리 두 마리는 바실리우스 2세 시대 강력한 제국의 상징으로 자리 잡았다.

쌍두 독수리 문장(紋章), 제국의 상징이 되다

하늘의 제왕 독수리를 본뜬 문장의 역사는 인류의 역사만큼이나 오래됐다. 원래 쌍두 독수리는 소아시아 지역으로 불린 터키 일대에서 오랫동안 신성한 동물의 상징이었다. 연구자들에 따르면 히타이트 문명이나 수메르 문명의 여러 유물에서 이미 두 개의 머리를 가진 독수리 문양이 발견됐다고 한다.

쌍두 독수리가 비잔틴제국을 상징하는 문양으로 공식적으로 등장한 것은 이사키우스 콤네누스 1세(1007~1061) 때부터였다. 비록 로마 세계와 기독교가 둘로 갈라졌지만, 동과 서 모두를 계승하는 비잔틴제국이 로마의 계승자라는 의미를 담았다. 쌍두 독수리 문양은 제6차 십자군(1228∼1229)을 일으켜 예루살렘 왕국을 수립하고 예루살렘왕에 등극한 프리드리히 2세도 사용했다. 서쪽의 로마와 동쪽의 성지 두 곳의 통치자가 됐다는 의미에서 쌍두 독수리를 채택했다.

그런데 로마제국의 번영을 구가하던 비잔틴제국은 11세기 중엽, 만연된 안보 불감증으로 매년 군사예산이 삭감됐고 부패마저 극심했다. 그로 인해 비잔틴군은 투르크군에게 격파됐으나 제국은 간신히 유지됐다. 그러나 결국 비잔틴제국은 오랜 십자군 전쟁의 후방보급 기지로 전락했고 이슬람의 공격 목표가 돼 1453년 최후를 맞이했다.

그 후 1472년 비잔틴 제국의 쌍두 독수리는 콘스탄티노플(현 이스탄불)을 떠나 러시아 모스크바로 날아갔다. 비잔틴 제국 마지막 황제 콘스탄티누스 11세의 조카딸 소피아와 결혼한 러시아 황제 이반 3세가 쌍두 독수리 문양을 사용했고, 오늘날까지 독수리는 러시아의 상징이 됐다. 쌍두 독수리가 동쪽과 서쪽을 바라보고 있는 것은 러시아가 유럽과 아시아를 모두 포용하겠다는 것을 의미한다. 일본의 안보법안 통과로 동북아 안보 정세가 요동치고 있다. 이러한 상황에서 우리에게는 대륙과 해양위협을 견제하고 포용하는 쌍두 독수리의 용맹과 지혜가 요구된다.

오홍국 전쟁과평화연구소

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?