긴장·불안 상황을 벗어날 수 있는 강렬한 경험 추구

‘신체적 흥분상태 → 안정된 평형상태’로 회귀 원해

흡연·술 등 부정적 정서보다 긍정적 정서로 극복을

전투라는 긴박한 상황에서 담배를 피우고 술을 마시는 군인들의 행동을 전쟁 영화에서 자주 볼 수 있다. ‘워털루’(Waterloo: 세르게이 본다르추크 감독, 1970년 작)는 나폴레옹의 프랑스군과 영국을 포함한 연합군이 1815년 워털루에서 치른 전쟁을 다루고 있다. 이때 영국군은 병사들에게 술을 제공한다. 전투 대형을 갖추고 작전을 시작하기 전 “제군들, 술 한잔씩 해라. 가진 것 다 마시게”라고 지휘관이 말한다. ‘영광의 길’(Paths of glory: 스탠리 큐브릭 감독, 1957년 작)에서도 로제 중위는 두 명의 병사와 위험한 적진을 순찰하기 전에 술을 마신다.

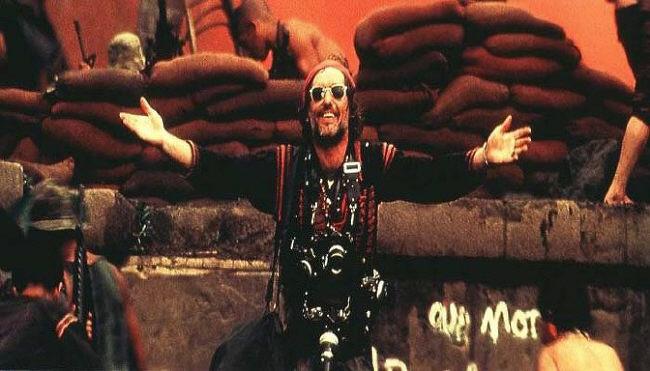

전투 중에 섹스를 하는 장면도 드물지 않다. ‘에너미 블렛’(The last drop, 콜린 티그 감독, 2005년 작)에서 독일군과 영국군 등은 약탈품을 놓고 싸우는데 몸이 얼어붙는 그 상황에서도 한 독일군과 여성이 성관계를 한다. 이러한 장면을 더욱 거침없이 보여주는 영화가 ‘지옥의 묵시록’(Apocalypse Now: 프랜시스 포드 코폴라 감독, 1998년 작)이다. 베트남 전쟁에 참가한 미군 병사들이 드러내는 성욕은 말 그대로 일촉즉발이다. 이처럼 긴장과 불안 수준이 높은 상황에서 사람들은 왜 술과 담배 혹은 섹스를 갈구하는 것일까? 이는 부정적 정서(혹은 감정)가 갖는 특성에서 그 한 가지 이유를 찾을 수 있다.

일찍이 프랑스의 철학자 데카르트는 인간을 이성의 동물이라고 말했지만 적어도 그만큼 인간은 감정의 동물이다. 평소 우리가 또렷이 파악할 수 있는 희로애락은 말할 것도 없거니와 우리의 의식 속에 스치듯 지나가는 느낌들도 정서이거나 정서의 친족들이다. 진화론적으로 정서는 이성보다 훨씬 앞선 산물이다. 뇌의 변연계가 우리의 정서를 담당하는데 대개 다른 동물들도 이에 상응하는 기관을 가지고 있다. 그러나 인지를 담당하는 신피질은 인간에게만 발달한 것으로 진화의 시계가 만든 꽤 최근의 작품이다. 이러한 사실은 정서가 외부 환경에 대한 우리의 일차적 이해와 반응체계라는 것을 의미한다.

정서에는 크게 긍정 정서와 부정 정서가 있다. 가령 기쁨과 황홀은 긍정 정서인 반면 불안과 공포는 부정 정서다. 이러한 구분에도 불구하고 이 두 정서는 모두 신체적 흥분을 동반할 뿐 아니라 그 흥분의 수준이 우리가 경험하는 정서의 강도를 결정한다. 예를 들면 황홀과 공포가 기쁨과 불안보다 더 강한 감정인 것은 전자의 두 정서가 수반하는 몸의 흥분 수준이 후자의 두 정서보다 더 높기 때문이다. 이것은 정서 체험이 몸의 영향을 크게 받는다는 것을 뜻한다.

그러면 흥분 상태에 대해 우리의 몸은 어떻게 반응할까? 우리가 흥분 상태에 있기 위해서는 몸의 에너지를 소모해야 한다. 가령 우리가 스트레스 상황에서 긴장이나 불안을 느낄 때 교감신경계가 이 상황에 대처하기 위해서는 에너지가 필요하다. 이러한 원리가 긍정 정서에도 똑같이 적용된다. 즉 우리가 기쁘거나 즐거울 때 우리 몸은 계속해서 에너지를 소모하고 있는 것이다. 그래서 스트레스 상황이 오래가면 우리가 지치듯이 즐거운 정서 상태가 오래가도 힘이 들기는 마찬가지다. 심지어 과도한 긍정 정서는 지나친 교감신경계의 활성화를 초래해 심장질환도 야기할 수 있다.

결국 우리의 몸은 안정된 평형상태 즉, 신체적 흥분이 거의 없는 상태로 회귀하려는 특성을 가지고 있다. 이때 우리는 평형상태에서 아무런 정서를 느끼지 않는 것이 아니라 평화로움, 평온함, 차분함과 같은 정서를 체험한다. 즉 우리의 몸은 불안할 때와 마찬가지로 즐거울 때도 평온한 상태로 돌아가고자 하는 것이다. 이런 측면에서 보면 보통 우리는 즐거움이나 환희와 같은 긍정 정서의 체험이 행복이라고 생각하지만 몸의 입장을 고려하면 이러한 생각의 절반쯤은 사실과 거리가 멀다.

이처럼 긍정 정서와 부정 정서가 신체적 측면에서는 매우 유사하지만 그것이 우리의 행동에 미치는 영향은 뚜렷이 다르다. 정서적으로 인간은 프로이트가 말하는 ‘쾌락주의의 원리’를 따르는 경향이 있다. 그래서 긍정적 정서 경험은 추구하고 부정적 정서 경험은 회피한다. 그러나 평형상태를 기준으로 볼 때 우리가 반드시 그 이상의 긍정적 정서 상태로 나아갈 필요는 없다. 왜냐하면 평형상태는 심리적으로 불쾌하지 않고 편안하기 때문이다. 반면 평형상태 이하의 부정적 정서 상태는 불쾌할뿐더러 심하면 고통을 야기한다. 그래서 우리는 가능한 한 모든 수단을 이용해서 그 상태로부터 벗어나고자 한다.

그 전형적인 사례를 마약에서 찾을 수 있다. 심리학자 솔로몬이 제안한 ‘반대과정이론’에 따르면 긍정적 정서경험 뒤에는 부정적 정서경험이 뒤따른다. 그 역도 마찬가지다. 예를 들면 초기 마약 복용은 매우 큰 쾌락을 주지만 그 효과가 떨어지면 약간의 불쾌감을 초래한다. 그런데 이것이 반복되면 마약이 주는 쾌락은 적어지는 반면 그 이후에 야기되는 불쾌감은 점점 더 커진다. 즉 마약이 야기하는 불쾌의 정도가 초기에는 크지 않기 때문에 마약을 끊을 수도 있고 통제할 수도 있다. 그러나 마약을 계속할 경우 그 효과가 사라졌을 때 겪는 불쾌감이 너무 크기 때문에 이런 상태를 피하기 위해 마약을 하지 않을 수 없게 된다. 이때는 쾌감을 위해서가 아니라 불쾌를 피하기 위해 마약을 하게 된다. 이러한 상태가 다름 아닌 중독이다.

마약에 중독된 사람은 수단과 방법을 가리지 않고 마약을 계속하고자 한다. 그래서 개인적 삶이 망가지는 것은 필연이고 가정도 파탄 나기 십상이다. 심하면 그들은 살인도 마다하지 않을 기세다. 마약 사례는 부정적 정서 상태가 인간에게 얼마나 큰 고통을 줄 수 있는지 그리고 인간은 그 상태에서 얼마나 벗어나고자 하는지를 잘 보여준다. 우리는 평소에도 담배를 피우고 술을 마시며 섹스를 하지만, 정서적으로 힘든 전투 상황에서는 이러한 행위를 더 갈구하기 마련이다. 그러한 행위를 통해 잠시만이라도 힘들고 불쾌한 상태에서 벗어나 정서적으로 평형상태 혹은 그 이상으로 올라가고 싶기 때문이다.

일반적으로 흡연과 술 혹은 섹스는 중독성이 강한 행위는 아니다. 또한 그러한 행위가 전투 상황에서 직면하는 부정적 정서를 더는 데 일시적으로 기여할 수는 있지만 궁극적인 해결책이 될 수는 없다. 이유는 그 효과가 매우 한시적이고 제한적이기 때문이다. 우리는 불쾌한 정서를 처음부터 능숙하게 다룰 수 없기 때문에, 그러한 상태를 통제할 수 있는 내적인 힘을 기를 필요가 있다. 사회가 군인에게 이러한 자질을 요구하는 것은 전쟁이 결코 유쾌한 게임이 아니기 때문이다.

<정태연 중앙대학교 심리학과 교수>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?