<91> 선소리산타령 황 용 주 인간문화재

명창들이 서서 산 경치 타령으로 불러

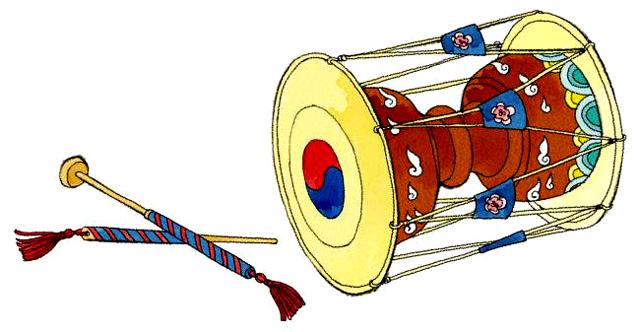

모가비가 장구로 장단 짚으며 앞소리

대형 이룬 여럿이 소고춤 추며 뒷소리

그냥 소리만 들어도 없는 흥이 ‘얼~쑤’

명창들이 서서 부르는 소리를 선소리[立唱]라 하고 앉아서 부르면 앉은소리[坐唱]라 한다. 예부터 경·서도(서울·경기·황해·평안도) 소리꾼들은 이곳의 아름다운 산(山) 경치를 타령으로 즐겨 부르며 선소리산타령이라 했는데 국가에서 이 소리를 중요무형문화재 제19호로 지정(1968. 4. 18)했다. 선소리산타령(이하 산타령)은 경복궁타령·도화타령·도라지타령·방아타령과 함께 불리며 서도소리(제29호), 가곡(제30호), 가사(제41호), 경기민요(제57호) 등의 원류로 파악되고 있어 우리 전통음악사에 큰 자리를 차지하고 있다.

산타령은 모가비(소리패의 우두머리)가 장구로 장단을 짚으며 앞소리를 메기면 대형을 이룬 여럿이 소고춤을 추며 뒷소리로 받아내는 놀이판이다. 처음에는 일정한 장단이 없는 통절(通節) 형식의 놀량으로 부르다가 후미로 가면서 점차 빠르고 경쾌한 장절(長節) 리듬으로 바뀌면서 흥은 절정에 달한다. 놀이적 요소가 강하면서도 박진감 넘치는 산타령을 들으며 사람들은 각박한 삶을 이겨내는 힘의 원천으로 여겨왔다.

일찍이 우리 선조들은 정월 대보름날 다리를 밟고 건너면 다리 병이 낫는다 하여 답교(踏橋)놀이를 즐겨왔다. 1900년대 뚝섬의 살곶이다리 답교놀이가 가장 유명해 전국에서 몰려든 인파로 인산인해를 이뤘다. 사람이 모이는 곳엔 놀이가 뒤따랐다. 당시 산타령으로 날리던 선소리패가 뚝섬패(이태문), 왕십리패(이명길), 호조다리패(월선, 명동·충무로), 과천방아다리패(소완준)였는데 이외에도 7~8개의 패가 더 있어 자웅을 겨뤘다.

선소리산타령의 초대 인간문화재로 지정됐던 예인 5명(이창배·정득만·김순태·유개동·김태봉)이 모두 뚝섬 답교놀이패 출신이다. 산타령 예맥을 유일하게 지켜내고 있는 소암(韶菴) 황용주(黃龍周·79) 2대 인간문화재(1992. 7. 1 지정)는 왕십리패의 이명길→이창배로 이어지는 소리 맥이다.

소암은 “80을 앞둔 노구지만 지금도 장구채를 잡고 서서 산타령을 내지르면 객석을 쩌렁쩌렁 울릴 수 있다”며 도화타령 한 소절을 불렀다. ‘도화일지 꺾어들고 춘풍화류 희롱이나 하잘꼬/ 얼씨구 좋다 멋이로다 에허요 에헤야/ 얼씨구 좋다 어화 이 봄을 즐겨 보세.’ 장구 반주와 함께 높이 치솟는 정갈한 고성이 황용주 선소리산타령전수소(서울 종로 3가)의 방음유리창을 관통할 듯싶다.

소암은 도화타령에 얽힌 비화를 소개하며 산타령 속에는 아름다운 산천 경관과 남녀 간의 사랑 이야기가 듬뿍 담겨 있다고 말한다. 대한제국 말기 도화(桃花)라는 절세가인의 명창 기생이 있었는데 고종황제가 극진히 아꼈다. 이를 시샘한 엄비(영친왕 생모)가 도화의 얼굴을 바늘로 찔러 궁궐 밖으로 내쫓았다. 뒤늦게 이를 안 백성들이 엄비를 비꼬아 저잣거리에서 부른 노래가 도화타령이라는 것이다. 세마치장단 속에 불규칙한 선율이 튀어나오며 듣는 이의 기대감을 한층 부풀린다.

소암은 60년째 걷고 있는 이 길이 스스로 택한 숙명의 국악인생이라고 말했다. 고향(충남 공주시 장기면 송선리)에서 독학으로 고교 졸업 자격증을 취득한 후 서울 동대문시장 우산도매상에서 점원으로 있던 그에게 문득 자각심이 들었다. ‘내가 우산 집 점원으로 일생을 살 것인가!’ 때마침 국립국악원에서 국비강습생을 모집한다는 광고를 보고 지원해 시조창을 배웠다. 그 후 청구고전성악원에 입학해 이창배·정득만 명창의 ‘무릎제자’가 되면서 산타령을 비롯한 가사·시조·서도창을 골고루 전수받았다.

“선소리산타령은 우리의 전통 속가(俗歌) 중 가장 화창하고 씩씩한 악곡입니다. 여기에다 고도의 음악성과 대중성까지 갖춰 가사 내용을 모르더라도 모두가 반해버리고 말지요. 그냥 소리만 들어도 없는 흥이 절로 출렁입니다.”

산타령의 흥겨운 신명은 200여 회에 걸친 소암의 해외공연장에서도 입증됐다. 그의 장단과 발림(손짓·발짓이 어우러진 동작)만으로도 신이 난 관중이 무대 위로 올라와 함께 춤을 추며 코리아를 연호했다. 해외공연 때마다 전수조교 4명(방영기·염창순·이건자·최숙희)과 93명(조효녀 외)의 이수자 중 10여 명이 선발돼 소암과 호흡을 맞췄다. 그의 이런 열정은 대통령표창, 화관문화훈장, 한국국악대상, 미국 UCLA대학 총장표창 등 10여 개의 큰 상으로 돌아왔다.

민속학계에서는 산타령의 기원을 여말선초의 불교음악에서 찾고 있다. 영산재(범패·제50호) 등 승려가 절[寺]에서 행하는 음악은 사당패(寺黨牌)라 했고, 속가를 다니며 매창매기(賣唱賣技)로 시주 걷는 신도는 사당패(社黨牌)로 구분했다. 불교가 쇠퇴하면서 남사(寺)당패로 전락했고 오늘날 남사당놀이(제3호)를 남사(寺)당 또는 남사(社)당으로 부르게 된 것은 이런 연유에서다.

“선소리산타령의 한마당은 놀량·앞산타령·뒷산타령·도라지타령·자진방아타령·도화타령 순으로 이어지는데 어느 지역 음악도 모방하지 않은 독창곡입니다. 연창(演唱)이 최고조에 이르면 창자나 청자 모두 소리에 도취돼 무아지경에 빠지고 말지요.”

앞산타령은 서울 근교의 산천을 묘사하며 소고를 치고, 뒷산타령은 평양 인근 경치를 가사로 읊는데 몸놀림이 현란하다. 노랫말에 따라 변하는 장단 형태여서 뛰어난 순발력이 아니고서는 모가비를 따라잡기 어렵다. 소암은 산타령에 대한 끝없는 학구열로 ‘한국고전음악선집’ ‘서도창악대계’ 등 이 분야 전문서적을 7권이나 저술했고, ‘뿌리 깊은 나무 팔도소리’와 ‘전국 상여소리’ 등 수백 개의 음반도 출시했다.

산타령은 일제강점기 한민족의 기개를 지켜온 소리로도 유명하다. 일제의 강압적인 문화압살 정책으로 전통 소리가 절멸 위기에 처했지만, 오히려 산타령만은 은밀히 더 불렸다. 오월 단오, 칠월 칠석, 팔월 추석은 물론이고 몇 사람만 모여도 이 노래를 합창했다. 철없을 때였지만 어른들 눈에서 흐르던 눈물을 보며 덩달아 울었다고 회고한다.

민속악계에서는 일찍이 경·서도는 선소리요, 남도는 판소리라며 다른 소리는 잡가(雜歌)로 낮춰 불렀다고 문화재 보고서를 통해 밝혀낸 바 있다. 남도소리 중 보렴과 화초사거리는 선소리산타령에 뿌리를 두고 있어 학술적 연구영역이 확대됐고 산타령을 통한 남사당놀이의 고대계보도 추적 중이다.

소암은 “어느 민족에게나 아픈 역사와 한(恨)은 혼재하기 마련이지요. 유난히도 한민족의 소리는 세계인의 심금을 울리는데 이와 함께 해온 한평생이 자랑스럽습니다”라고 말을 맺었다.

이규원 시인·‘조선왕릉실록’ 저자

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?