<9> 미군들의 희생

“나는 미국의 모든 어머니들에게 마음속으로부터 깊은 감사를 드리는 바입니다. 사랑하는 자식을, 남편을, 그리고 형제들을 우리가 암담한 처지에 놓여 있을 때 보내주신 데 대해 감사합니다.” 이상은 6·25전쟁이 끝난 지 1년여 후인 1954년 이승만 대통령이 워싱턴을 방문, 미 의회 상하원 합동회의장에서 했던 연설문의 한 대목이다. 미국의 의원들은 이 대통령이 의례적이고 외교적인 인사말을 했을 때보다 ‘미국의 모든 어머니’들에게 감사인사를 할 때 가장 뜨겁고 열렬한 박수를 보냈다.

국가 대 국가 차원 떠나 미군 각 개인의 고귀한 희생ㆍ헌신 기억해야

▶잊어서는 안 될 참전용사

북한의 기습 남침으로 전쟁이 발발한 지 33시간 만에 미국이 한국을 지원하기로 결심하고, 이어 개전 6일 만에 지상군 전면 투입을 결정할 때까지 많은 사람이 논의에 관여했다. 특히 미국이 결국 지상군을 한국에 보내도록 최종적으로 결단을 내린 주인공은 트루먼 대통령이고, 그 같은 결심이 있기까지 맥아더 원수 등 여러 사람의 결정적 기여가 있었다. 우리나라로 봐서는 잊을 수 없는 은인인 셈이다.

그럼에도 불구하고 실제로 한국에 와서 싸우고 목숨을 내놓은 사람은 평범한 미국의 젊은이들이었다는 사실도 잊어서는 안 되는 역사라고 할 수 있다. 위기에 빠진 대한민국을 지원하기 위한 미국의 파병은 국가 대 국가 차원에서 이뤄졌지만, 그 과정에서 진짜 큰 희생을 감수하고 헌신한 사람은 평범한 그 누군가의 자식, 남편, 그리고 형제임을 미국 의회 의원들도 잘 알고 있었던 것이다.

▶예비군도 참전자 대열에

6·25전쟁 당시 미국은 징병제를 유지하고 있었다. 6·25전쟁에 참전한 미군 일반 병사들은 직업군인으로서가 아니라 국가의 명령에 의해 참전했다는 의미다.

심지어 6·25전쟁 당시 미군에는 예비군도 다수 포함돼 있었다. 장진호 전투에서 격전을 치른 미 해병대1사단이 대표적이다. 제2차 세계대전 종전 후 미국에서 대규모 감군을 단행할 때 육군과 해병대 등 지상군 상당수 부대가 해체되거나 감편됐다.

이 때문에 6·25 개전 당시 미 해병대에는 단 하나의 완편사단도 없었다. 결국 부대 혹은 개인 단위 동원, 지원 예비역 등 여러 가지 방식으로 해병대 예비군이 소집됐다. 지원 예비역만 5만1942명이 소집돼 현역으로 근무하게 됐다. 예비군으로 소집된 해병대원 중에 해병대1사단 소속으로 한국에 파병된 인원도 2891명이나 됐다. 그중 상당수는 6·25전쟁 중 부상을 입거나 전사했다. 미국 예비군까지 낯선 한국 땅으로 파병돼 피를 흘렸다는 사실도 망각해선 안 될 역사의 한 장면이라 할 수 있다.

이승만 대통령“자식ㆍ남편 한국에 보내준 미국의 어머니들에게 감사”

▶전사자는 몇 명인가

예비군 출신을 포함해 6·25전쟁 당시 한국을 돕기 위해 전사, 실종, 부상당한 미군의 수는 10만여 명을 훌쩍 넘는다. 다만, 전쟁이 끝난 지 60년 되는 오늘날까지도 구체적인 인명 피해 규모에 대해서는 자료별로 차이가 있어 궁금증을 불러일으킨다.

6·25전쟁 연구에 최고의 권위를 자랑하는 국방부 군사편찬연구소는 6·25전쟁 미군 전사·사망자 수를 3만6940명으로 추계한다. 이 밖에 부상자 9만2134명, 실종자 3737명, 포로는 4439명으로 전체 미군 피해 규모는 13만7250명이 된다. 이 통계는 6·25전쟁 60주년 기념사업위원회 등에서 사실상 정부 차원의 공식 통계로도 사용된다.

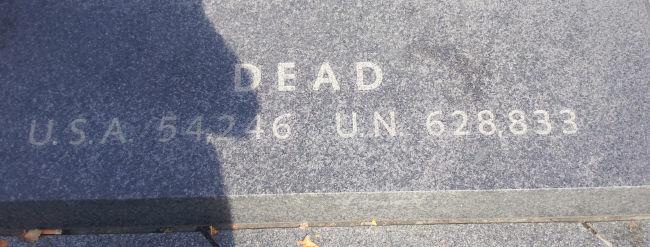

미국 측 자료는 다소 차이가 있다. 지난해 10월 한미안보협의회의 취재과정에서 미 워싱턴의 ‘한국전쟁 참전자 기념공원(Korean War Veterans Memorial)’을 직접 방문, 그곳 표석을 확인해 보니 사망자(Dead) 수가 5만4246명으로 적혀 있었다.

부상자 10만3284명, 실종 8177명, 포로 7140명으로 합계는 17만2847명이 된다. 이 같은 통계에 따른 전사·사망자 수 5만4246명은 주한 미 대사 등 고위급 외교관도 언론 인터뷰에서 인용한 적이 있는만큼, 미국의 공식 입장처럼 보이기도 한다.

더구나 이 기념공원은 미국을 방문하는 한국 국방부장관이 반드시 방문해 헌화할 정도로 상징성이 높은 곳이다. 미국인의 관점에서 볼 때 링컨기념관 바로 옆 워싱턴의 한복판에 자리 잡고 있는 국가적 차원의 추모시설이어서 이곳에 적힌 미군 희생자 수는 무게감이 남다르다.

이처럼 대표성이 있는 한국과 미국 측의 통계가 다른 것이다. 장순휘 문화안보연구원 사무총장은 “2008년 미 국방부 인적자원 통계센터의 공식 집계에도 미군 전사자는 5만4246명으로 돼 있다”며 “자료마다 다른 통계를 비교 검토해 오류가 있다면 바로잡아야 할 것”이라고 촉구했다.

▶통계가 다른 이유

군사편찬연구소의 전신인 국방군사연구소는 1995년 ‘한국전쟁피해통계집’에서는 미군 전사·사망자 수를 합쳐 5만4246명으로 집계해 미국 측 통계와 유사한 수치를 제시하고 있다. 이 중에서 육군이 3만7133명, 나머지는 해군·공군·해병대의 전사 혹은 사망이라는 세부 내역까지 제시한다.

이처럼 통계에 차이가 있는 이유는 무엇일까. 관련 전문가들의 입장은 신중하다. 군사편찬연구소의 남정옥 박사는 “대상으로 한 기간과 인명손실 내역의 구체적 기준에 따라 차이가 있는 것”이라고 설명했다. 비전투 손실 사망자를 어디까지 포함시킬지 여부 등 여러 세부 기준에 따라 숫자가 달라진다는 것이다.

남 박사는 미군 전사자를 3만6940명으로 보는 통계 자체는 2000년 6·25전쟁 50주년 당시 미국 ‘한국전 50주년 기념사업회’ 측에서 한국에 통보한 수치라고 설명했다. 미군 사망자를 5만 명대로 보는 미 국방부의 1954년 발표 통계보다는 3만6000여 명 내외로 보는 통계가 더 정확할 수도 있다는 것이다.

이를 뒷받침하는 근거도 적지 않다. 5만4246명이라는 숫자 자체가 6·25전쟁 당시 세계 각지에 주둔한 미군 전체 전사·사망자 수를 합친 숫자라는 주장이 대표적이다. 2000년 6월 미국의 권위 있는 주간지 뉴스위크는 “5만4246명이란 수치는 한국전 당시 전장에서 사망한 미군 3만3000여 명과 그 밖의 지역에서 숨진 3275명 등 총 3만6940명에다 전쟁 기간 중 전 세계 각지에서 사망한 미군까지 포함시킨 것으로, 결과적으로 오류”라고 보도했다.

▶자유는 공짜가 아니다

뉴스위크 보도 외에도 미 공식자료에서 6·25전쟁 미군 전사·사망자를 3만여 명대에 해당하는 3만6516명, 3만3629명 등으로 집계한 경우도 있다. 미국이 전사를 포함한 미군 사망자는 2만5081명이라는 통계를 유엔에 보고했다는 자료도 있다.

군사편찬연구소의 박동찬 박사는 “6·25전쟁사 전 11권의 편찬작업이 완료되면 내년 중 6·25전쟁 당시 각종 통계를 모은 통계집을 집필할 예정”이라며 “집필을 위한 연구 과정에서 지금까지 알려진 각 통계의 기준 등을 검토할 수 있을 것”이라고 말했다.

문화안보연구원의 장 사무총장은 “워싱턴의 ‘한국전쟁 참전자 기념공원’에는 ‘자유는 공짜가 아니다(Freedom is not free)’라는 문구가 새겨져 있다”며 “오늘날 대한민국 사람들이 누리는 자유 중 일부는 6·25 당시 미군 전사자들에게 빚진 것”이라고 말했다.

장 사무총장은 “우리의 자유가 누구로부터 비롯됐는지 아는 차원에서라도 미군 전사자 수를 다시 한번 확인해 볼 필요가 있다”고 강조했다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?